Wie Ozeanwirbel unser Klima beeinflussen

Projekt soll mit Supercomputern verbesserte Erdsystem-Modellierungen möglich machen.

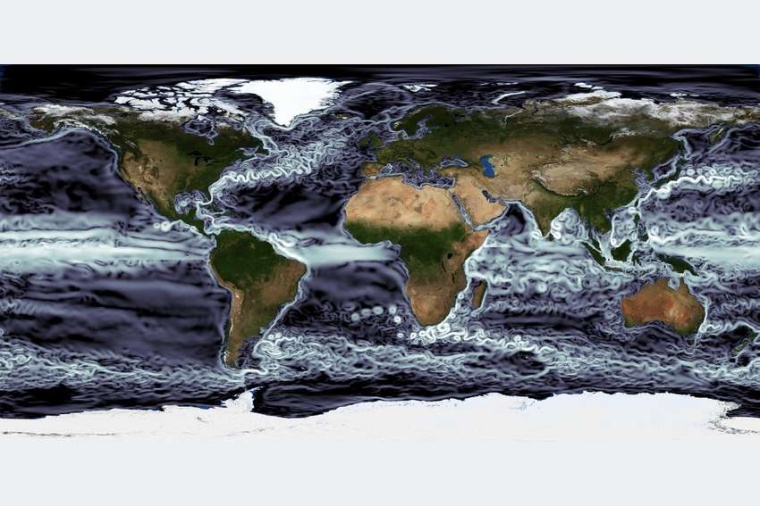

Das Klima unseres Planeten wird stark durch den Ozean bestimmt. Die mesoskaligen Wirbel in ihnen könnten dabei eine deutlich größere Rolle spielen als bislang gedacht. Deshalb startet jetzt ein neues EU-Projekt, das unter Leitung des Alfred-Wegener-Instituts diesen Zusammenhang genauer erforschen soll. EERIE – die Abkürzung steht für „European Eddy Rich Earth System Models“ – könnte damit die bestehenden Erdsystemmodelle und somit die Projektionen der zukünftigen Klimaentwicklung deutlich verbessern.

Ozeanwirbel gibt es in unterschiedlichen Größen. Ihre Durchmesser reichen von wenigen Metern bis hin zu mehreren Kilometern. Je nach Größe haben sie unterschiedlichen Einfluss auf das Klima. Obwohl die Existenz der Wirbel seit langem bekannt ist, gibt es bislang wenig quantitatives Wissen über ihre Rolle, insbesondere auch im Hinblick auf die Veränderungen in einem sich erwärmenden Klima. Das neue, von der EU finanziertes Projekt soll deshalb dieses Wissen erweitern. Mit EERIE sollen Ozeanwirbel in Klimamodellen künftig physikalisch realistischer dargestellt werden.

EERIE hat das Ziel, entscheidend zur Entwicklung einer neuen Generation von Erdsystemmodellen beizutragen. Dazu wird die Simulation mesoskaliger Ozeanwirbel verbessert, die je nach Region eine Größe von fünf bis vierzig Kilometern haben. Zu den Modellverbesserungen gehören beispielsweise auch die Berücksichtigung offener Rinnen im Meereis, in denen der Ozean die Atmosphäre durch starke Wärmeflüsse beeinflusst.

„Die technologischen Herausforderungen für die Durchführung dieser hochauflösenden Simulationen sind immens“, sagt Thomas Jung, der für die Koordination des Projekts am Alfred-Wegener-Institut verantwortlich ist. „Um quantitative Aussagen zu erlauben, muss EERIE eine Simulationsgeschwindigkeit von bis zu fünf simulierten Jahren pro Tag auf den neuesten in Europa verfügbaren Pre-Exascale-Supercomputern ermöglichen können. Effizienz ist dabei ein wesentlicher Faktor – auch um den Energieverbrauch und damit den CO2-Abdruck der Simulation möglichst gering zu halten“. Um die anspruchsvollen und hochauflösenden Simulationen durchführen, speichern und analysieren zu können, müssen die Forscher zusammen mit Software-Ingenieuren radikal neue Software-Technologien entwickeln.

Die Forscher wollen innerhalb des Projekts auch neue Simulationsprotokolle entwickeln und somit zu künftigen nationalen und internationalen Bewertungen des Klimawandels beitragen. Damit soll EERIE nützliche und verwendbare Klimainformationen generieren und auch in Vorbereitung auf den nächsten Bericht des Weltklimarats wertvolle Beiträge liefern. Das Budget des Projekts beträgt über zehn Millionen Euro. Beteiligt sind 17 Partnereinrichtungen, darunter sieben Universitäten. Das Projekt hat eine Laufzeit von vier Jahren.

AWI / RK

Weitere Infos

- EERIE – European Eddy Rich Earth System Models, CORDIS, European Union

- Klimadynamik (T. Jung), Klimawissenschaften, Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven