Sonnenphysik mit Dual Use

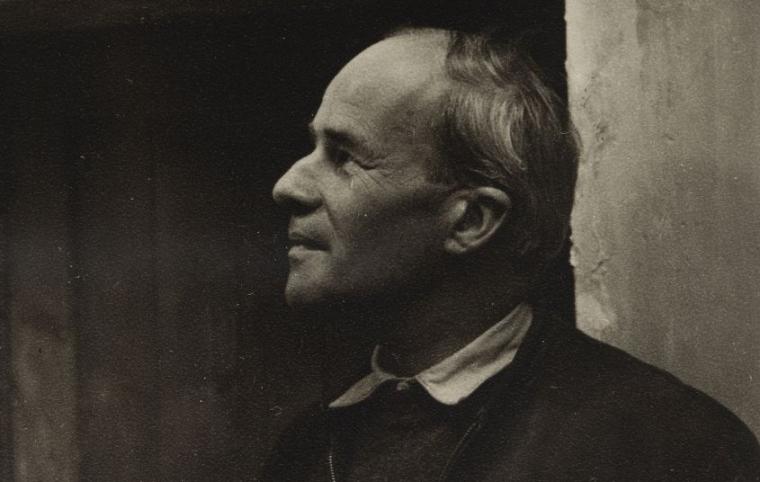

Vor 50 Jahren starb der Physiker Karl-Otto Kiepenheuer, der die Sonnenforschung in Deutschland maßgeblich geprägt hat.

Matthias Hahn

Vor 50 Jahren starb Karl-Otto Kiepenheuer, dessen Name eng mit der Sonnenforschung im 20. Jahrhundert verknüpft ist. Dieses Gebiet widmet sich nicht nur der grundlegenden Erforschung der solaren Vorgänge, sondern war und ist von zivilem und militärischem Interesse. Sonneneruptionen, die auf die Ionosphäre der Erde treffen, haben ganz konkrete Auswirkungen auf eine Vielzahl technischer Anwendungen z.B. Funkverkehr, Satelliten, GPS etc.. So steht Kiepenheuers Person einerseits zwischen ziviler und militärischer Forschung, andererseits ist er ein herausragendes Beispiel eines internationalen Forschungsnetzwerkers, der auf allen Gebieten der Sonnenphysik Beiträge leistete.

Kiepenheuer wurde als Sohn von Gustav und Irmgard Kiepenheuer 1910 in Weimar geboren. Sein Vater gründete den Verlag „Gustav Kiepenheuer“, der in der Weimarer Republik eher linke, bürgerlicher Autoren verlegte wie Bertolt Brecht, Heinrich Mann, Anna Seghers, Arnold Zweig, um nur einige zu nennen. Die Eltern lassen sich 1923 scheiden. Die Mutter, zu der Karl-Otto mit 13 Jahren zog, gründete den Kunst- und Architekturverlag Müller & Kiepenheuer. Er erlebte den Niedergang beider Verlage seiner Eltern mit der Bücherverbrennung im Mai 1933 („Aktion wider den undeutschen Geist“). Nach dem Krieg gründete sein Vater 1948 den Verlag „Kiepenheuer & Witsch“, starb jedoch schon ein Jahr später.

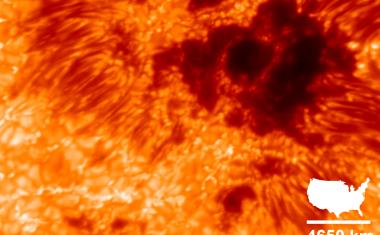

Von 1930 bis 1935 studierte Karl-Otto Kiepenheuer Physik und Astronomie in Berlin. Ein Auslandsaufenthalt 1933 an der Sorbonne (Meudon) brachte ihn schon früh mit international führenden Astronomen in Kontakt. Seine Dissertation begann er bei Walter Grotrian mit der Arbeit „Zur Theorie der Sonnenkorona“. Max von Laue wurde sein Doktorvater. Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss des solaren Magnetfeldes auf die Dynamik und Struktur der Sonnenkorona. Damit wird Kiepenheuer zu einem Pionier der solaren Magnetohydrodynamik.

In den Jahren 1936 bis 1939 war Kiepenheuer in Göttingen Assistent bei Erich Regener. Hier versuchte er zunächst den UV-Anteil des Sonnenspektrums am Jungfraujoch in der Schweiz zu untersuchen. Dies war jedoch nicht erfolgreich. Erste Erfolge hatte er mit Stratosphärenballons, die mit Halogen-Kristallen ausgestattet waren. Später, 1944, plante Kiepenheuer einen UV-Spektrographen an Bord einer V2-Rakete, was sich aber nicht mehr realisieren ließ.

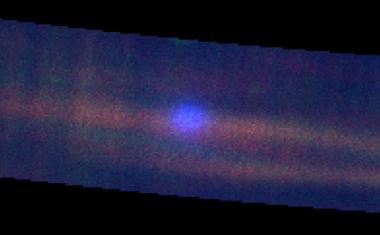

1935 heiratete er und das erstes Kind wurde geboren. Um das magere Gehalt aufzubessern übersetzte er 1938 Edwin Hubbles „The Realm of the Nebulae“ ins Deutsche. Das Projekt kam mit Hilfe von Friedrich Vieweg zustande, der mit Kiepenheuers Vater befreundet war. Es wird die einzige Übersetzung bleiben, da Hubble nach dem Weltkrieg eine deutsche Übersetzung auf Grund seiner Apathie gegen Deutschland untersagte. Das Buch selbst beschreibt zum ersten Mal für die breite Öffentlichkeit die Expansion des Weltalls anhand von Messungen der Eigenbewegung von Galaxien.

In den Jahren des Krieges ab 1939 nimmt Kiepenheuers Karriere Fahrt auf. Zwar wurde er zunächst zur Wehrmacht eingezogen, wechselte jedoch auf Betreiben von Hans Plendl, einer Schlüsselfigur in der Geschichte der solar-terrestrischen Physik im Dritten Reich, an die Erprobungsstelle der Luftwaffe in Rechlin. Plendl leitete dort die Abteilung „Flugfunk“, welcher die Entwicklung von Funkpeil- und -leitverfahren unterstand. Kiepenheuer war innerhalb der Abteilung „Flugfunk“ in der Gruppe „Ionosphärenforschung“ tätig.

Kiepenheuer, unterstützt von Plendl, baute im Laufe der Zeit die Forschung der solar-terrestrischen Physik aus und etablierte ein ganzes Netz von Sonnenobservatorien. Dieses erstreckte sich von der Krim, Belgrad, Syrakus, Paris, Jungfraujoch, Zugspitze, Kanzelhöhe, Tromsö und Schauinsland – so konnte eine weitgehend lückenlose Überwachung der Sonne stattfinden. Damit waren vier von sieben weltweit existierenden Koronographen für Kiepenheuer verfügbar, ebenso vier Spektroheliographen.

Kiepenheuer wurde hier zum Profiteur des NS-Regimes. In den besetzten Gebieten unterstützte er jedoch die dortigen Wissenschaftler, beispielsweise am Pic du Midi, obwohl er wusste, dass von hier die Resistance wirkte. Im Jahre 1943 wurde er Gründungsdirektor des Fraunhofer Instituts in Freiburg im Breisgau. Das Institut betrieb das Sonnenobservatorium auf dem Schauinsland. Die Beobachtung der Korona und Sonnenflecken sollte zur Voraussage der besten Funkfrequenz der militärischen Funkverbindungen genutzt werden. Am Ende des Krieges war Kiepenheuer – der nie NSDAP Mitglied war – Denunziationen ausgesetzt. Er schrieb im Februar 1946 in einem Brief an Pöhner: „[Die letzten Kriegsmonate] waren für mich recht unangenehm, da ich suspendiert und KZ-reif war.“

Die Zeit nach dem Krieg war schwierig. Sein Netz der Observatorien war zerfallen, übrig blieb das Observatorium auf dem Schauinsland und alliierte Konflikte. Während der amerikanische Astronom Kuiper im Rahmen der ALSOS-Misson Interesse an der Person Kiepenheuer fand und ihn in die USA einlud, waren die französischen Alliierten – in der Person des Physikers Yves Rocard – von der Idee wenig begeistert. Erst nach der Gründung der Bundesrepublik konnte Kiepenheuer unbehelligt die Einladung Kuipers an das Yerkes Observatory annehmen.

Im Herbst 1949 reiste Kiepenheuer mit seiner Familie per Schiff in die USA. Hier konnte er endlich wieder wissenschaftlich arbeiten und seine Messungen zu solaren Magnetfeldern fortsetzen. Er arbeitete mit Subrahmanyan Chandrasekhar und entwickelte die Idee, dass die Radiostrahlung von Galaxien und Supernovaüberresten durch Synchrotronstrahlung relativistischer Elektronen in Magnetfeldern hervorgerufen wird.

Nach seiner Rückkehr aus den USA in den Jahren 1950/51 begann er mit Hilfe des italienischen Kulturmäzens Edwin Ciero auf der Insel Capri ein Sonnenobservatorium aufzubauen, da die Bedingungen auf dem Schauinsland zu bescheiden waren. In der Märzausgabe der Zeitschrift „Physikalische Blätter“ im Jahre 1956 konnte Kiepenheuer endlich sein neues Observatorium auf der Insel Capri dem breiteren physikalischen Publikum vorstellen. Durch die Außenstelle Capri stieg sowohl Quantität als auch Qualität der Daten des Fraunhofer-Instituts massiv an. Im Jahre 1965 wurde ein offener, kuppelloser Coudé-Refraktor installiert, welcher weniger anfällig für lokales Seeing war.

In den Jahren 1957/58 fand das das Internationale Geophysikalische Jahr IGY statt, in dem die Überwachung der Sonne ein Teil war. Rund um den Globus beteiligten sich Sonnenobservatorien. Die Daten sollten in Datenzentren gesammelt werden. Kiepenheuers Institut wurde so eines der internationalen Weltdatenzentren für die Sonne. Damit hatte Kiepenheuer und die deutsche Sonnenforschung endgültig wieder den internationalen Anschluss gefunden. Das Institut gab die „Daily Maps of the Sun“ heraus, welche die Daten aus mehreren Stationen in einer Karte der Sonne zusammenführt und 14-tägig erschien, dies bis zum Jahr 2001!

Im Jahre 1969 initiierte Kiepenheuer die Gründung der Joint Organisation for Solar Observation (JOSO). Ziel war es, einen geeigneten Beobachtungsplatz zur Sonnenüberwachung in Europa zu finden. Kiepenheuer machte sich seiner Erfahrung aus der Zeit in Rechlin zu Nutze und ließ mit einem Flugzeug die Temperaturschwankungen in der Atmosphäre bestimmen. So gelang ihm das Auffinden eines der besten Beobachtungsplätze zur Sonnenforschung auf der Kanareninsel Teneriffa. Seine weiteren Unternehmungen führten ihn 1975 nach Texas, wo er wieder zur ballongestützten Sonnenüberwachung im UV-Bereich zurückkehrte. Kurz darauf verstarb „KO“, wie er liebevoll von seinen Freunden genannt wurde, am 23. Mai 1975 unerwartet in Mexiko, wo er einen Standort für ein weiteres Sonnenobservatorium finden wollte. Sein Grab befindet sich in Staufen bei Freiburg. Sein Nachlass wurde ans Deutsche Museum in München überstellt.

Quellen und weitere Beiträge

- M. P. Seiler, Kommandosache „Sonnengott“. Geschichte der deutschen Sonnenforschung im Dritten Reich und unter allierter Besatzung, Acta Historica Astronomiae 31. Frankfurt am Main 2012

- Gudrun Wolfschmidt, Kiepenheuers Gründung von Sonnenobservatorien im Dritten Reich. Kontinuität der Entwicklung zur internationalen Kooperation, in: Deutsches Museum (Hrsg.), Wissenschaftliches Jahrbuch 1992/93, München 1993. S. 283-318.

- K. O. Kiepenheuer, Ein Observatorium des Fraunhofer Instituts auf der Insel Capri, Physikalische Blätter 12, 122 (1956) PDF

- K. O. Kiepenheuer, Neuere Ergebnisse über die Sonnenkorona. Physikalische Blätter 2, 225 (1946) PDF

- K. O. Kiepenheuer, Die Sonne (Verständliche Wissenschaft, Band 68), Springer, Berlin u.a. (1957)

- Schwerpunkt zum Internationalen Heliophysikalischen Jahr, Physik Journal, März 2007