Rutheniumkerne in Form einer Kaffeebohne

Erstmals Hinweise auf eine dreiachsige Struktur im Verlauf der Kernradien kurzlebiger Rutheniumisotope entdeckt.

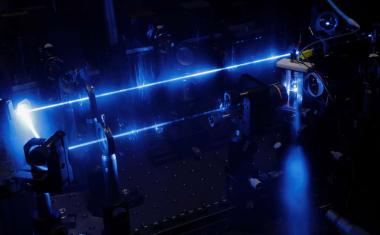

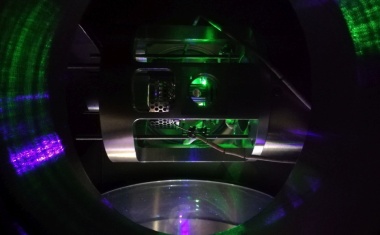

Mit Hilfe von Laserspektroskopie lässt sich die relative Größe verschiedener Atomkerne desselben Elements bestimmen, indem sie winzige Veränderungen in ihren Atomspektren detektiert. Federführend in einer internationalen Kollaboration haben Forschende der TU Darmstadt am Argonne National Laboratory in den vergangenen Jahren die neue Apparatur ATLANTIS für solche Experimente aufgebaut. Die hochsensitive Anlage ermöglichte dem Team, die Größe einer Reihe künstlich erzeugter radioaktiver Rutheniumkerne zu untersuchen, von denen bekannt ist, dass sie eine triaxiale Form besitzen.

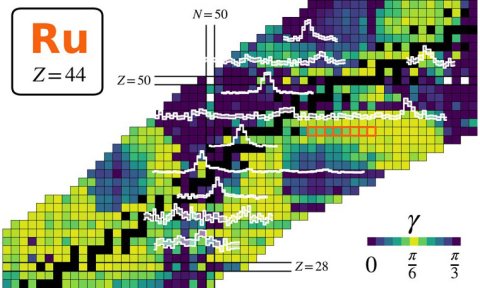

Kerne in der Nähe der magischen Zahlen wie 28 oder 50, bei denen die Anzahl von Protonen und Neutronen die jeweiligen Schalen abschließt, sind praktisch sphärisch. Deformierte Kerne, die von der Kugelgestalt abweichen, werden in den Kernmodellen meist als rotationssymmetrische Kerne angenommen: Das heißt, von den drei Achsen einer Kugel ist eine gegenüber der anderen verkürzt – der Kern ist diskusförmig, oblat – oder verlängert – wie bei einem Rugbyball, prolat. Dadurch verändert sich der gemessene Kernradius. Auch das elektrische Quadrupolmoment verrät, ob der Kern eher flach oder länglich verformt ist.

Bei einigen Kernen sind hingegen keine der Achsen gleichlang, das bedeutet, statt eines kreisrunden Querschnitts senkrecht zur verlängerten oder verkürzten Achse zeigt sich ein elliptischer Querschnitt. Dies sind die triaxialen Kerne, ihre Form ist etwa mit einer Kaffeebohne oder einer Mandel vergleichbar, bei denen auch alle drei Achsen unterschiedliche Längen haben. Bei einigen kurzlebigen Isotopen des Elements Ruthenium, die jetzt untersucht wurden, lassen experimentelle Daten auf das Vorliegen einer solchen triaxialen Deformation schließen.

Der Einfluss dieser triaxialen Form auf den hier bestimmten Kernladungsradius ist jedoch viel subtiler als der Einfluss der Quadrupol-Deformation. Um den Einfluss der Triaxialität dennoch zu untersuchen, verwendeten die Forschenden ein neuartiges theoretisches Modell, das an der Universität Brüssel entwickelt wurde, und dessen Vorhersagen sie mit den neuen experimentellen Daten verglichen: „Die Übereinstimmung ist ausgezeichnet, aber nur, wenn wir eine dreiachsige Verformung berücksichtigen,“ erläutert Bernhard Maaß, der den Aufbau des Experiments am Argonne National Laboratory vor Ort und später die Datenanalyse von Darmstadt aus geleitet hat.

„Der Effekt, den wir beobachteten, ist viel signifikanter als das, was man von einer einfachen Modellierung des Kerns als Flüssigkeitstropfen erwarten würde“, ergänzt Kristian König, der ebenfalls von Beginn an in den Aufbau des Experiments involviert war und eine zweite unabhängige Datenauswertung vornahm. Dies zeigt einmal mehr, dass die interne, quantenmechanische Anordnung der Kernbestandteile bei der Diskussion über die Größe und Form von Kernen nicht ignoriert werden kann.

Mit der Spektroskopie der Rutheniumisotope wurde nicht nur eine hochinteressante Isotopenkette untersucht, sondern auch die Leistungsfähigkeit des ATLANTIS-Experimentes im ersten Anlauf demonstriert. ATLANTIS wendet die Methode der kollinearen Spektroskopie an, bei der ein Laserstrahl und ein Teilchenstrahl parallel zueinander ausgerichtet werden. Die Technik wurde vor etwa fünfzig Jahren entwickelt und stetig verbessert.

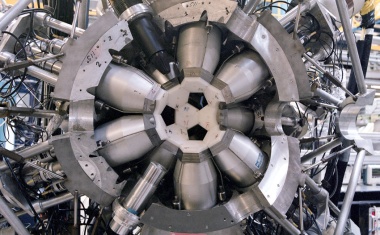

Die ATLANTIS-Anlage ist dabei an eine besonders effiziente „Ionenfalle“ angekoppelt, in der die erzeugten kurzlebigen Isotope über einen Zeitraum von bis zu einer halben Minute zunächst gesammelt und gekühlt wurden, bevor sie gemeinsam als Paket von einer Mikrosekunde Dauer an das Experiment weitergeleitet wurden. Damit konnte der Untergrund um mehr als den Faktor eine Million reduziert werden, was erlaubte, Isotope mit Produktionsraten von nur einigen zehn Ionen pro Sekunde zu untersuchen.

Eine weitere wichtige Neuerung war die Neutralisation der Ionen mittels Magnesiumatomen. Für diesen Zweck wurden bislang immer Alkalimetalle wie Natrium und Kalium eingesetzt. Es stellte sich heraus, dass mit Magnesium sehr hohe Neutralisationseffizienzen möglich sind, ohne dass dies nennenswerten Einfluss auf das Profil der beobachteten Resonanzlinien hat.

Die ATLANTIS-Strahllinie wurde bereits um 2010 für Experimente an der FAIR Anlage an der GSI entwickelt. Durch die Verzögerungen beim Bau des Darmstädter Beschleunigers wurde die Strahllinie stattdessen zum ANL in der Nähe von Chicago transportiert, weiterentwickelt und jetzt erstmals für radioaktive Isotope eingesetzt. Das Experiment profitierte dabei von einer Quelle neutronenreicher Spaltprodukte, die an der Argonne ATLAS Beschleunigeranlage externen Benutzern mittels Finanzierung durch das US-Energieministeriums zur Verfügung gestellt wird. [TU Darmstadt / dre]

Weitere Informationen

- Originalveröffentlichung

B. Maaß, W. Ryssens, K. König, et al., Fingerprints of triaxiality in the charge radii of neutron-rich Ruthenium, Phys. Rev. Lett. 135, 012345, 10. November 2025; DOI: 10.1103/81h5-wjkd - Physics Division, Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois

- Arbeitsgruppe LaserSpHERe (Wilfried Nörtershäuser), Institut für Kernphysik, TU Darmstadt