Des kleinen Elektromusikers Liebling

Das Trautonium zeichnet sich durch eine komplexe Klangerzeugung aus und kam sogar in Alfred Hitchcocks „Die Vögel“ zum Einsatz, schildert die aktuelle „Physik in unserer Zeit“.

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts war die Zeit reif für elektronisch erzeugte Klänge. Dazu wurden verschiedenste Instrumente erdacht: Telharmonium (Thaddeus Cahill), Elektrochord (Oskar Vierling), Neo-Bernstein (Walther Nernst), Theremin (Leon Thermen), Hellertion (Bruno Hellberger), Sphärophon (Jörg Mager). Unter diesen hebt sich das von Friedrich Trautwein 1930 erstmals vorgestellte Trautonium allein schon durch eine jahrzehntelange Weiterentwicklung ab.

Das Trautonium ist kein Synthesizer, in dem komplexe Klänge aus einfachen Teiltönen aufsummiert werden, Trautwein ging den umgekehrten Weg: Er erzeugte einen Klang mit sehr vielen Obertönen und formte diesen durch Filter um. Anfangs nutzte er die Kippschwingung einer Glimmlampe, ersetzte diese aber rasch durch ein Thyratron. Dieser über ein Gitter gesteuerte Röhrengleichrichter weist eine größere Stabilität bezüglich Zünd- und Löschspannung auf.

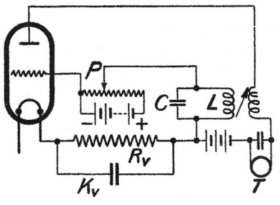

Die Abbildung zeigt die Grundschaltung des ersten Trautoniums. Die Frequenz des Schwingkreises CL wird durch den variablen Widerstand P modifiziert und ist Taktgeber für die im Thyratron erzeugte Kippschwingung. Diese wird letztlich über T zu einem Lautsprecher geführt. Der Widerstand P ist ein von einem Widerstandsdraht umwickelter, gespannter Draht. Durch Drücken kann ein Kontakt an unterschiedlichen Stellen hergestellt werden, womit sich eine stufenlos variable Tonhöhe ergibt. Die Elemente RV und KV dienen der Unterdrückung von Störungen.

Diese Anordnung führt zu einer linearen Abbildung der Frequenz am Ort des Kontakts am Widerstand. Damit sind Oktavabstände aber nicht gleich lang, wie es bei einer Klaviatur der Fall ist. Durch zusätzliche Widerstände wurde dieses Manko behoben. Das Hauptverdienst von Trautwein bestand aber darin, dass er zum ersten Mal eine subtraktive Klanggestaltung durchführte: Durch nachgeschaltete Filter werden gezielt bestimmte Anteile des obertonreichen Klangs der Kipp- oder Sägezahnschwingung verformt.

Friedrich Trautwein war Physiker, Elektrotechniker und Hobbyorganist. Bereits 1922 erhielt er ein Patent zu musikalischen Klangfarben mittels Resonanzfilter. 1928 kam er an die Rundfunkversuchsstelle in Berlin. Diese Anstalt war Teil der Staatlich-Akademischen Hochschule für Musik und beschäftigte sich mit der Qualitätsverbesserung von Rundfunksendungen bezüglich Sprache und Musik. Der Komponist Paul Hindemith, zu dieser Zeit dort Hochschullehrer und sehr an elektronischer Musik interessiert, vermittelte seinen Kompositionsschüler Oskar Sala zu Trautwein. Dieses Trio, Trautwein, Hindemith und Sala, entwickelte nun das Trautonium weiter, damit es auch künstlerischen Ansprüchen genügte.

Dies war ein wichtiger und prägender Schritt in der Geschichte der elektrischen Klangerzeugung. Lesen Sie den ganzen Artikel in der aktuellen „Physik in unserer Zeit“ unter dem unten angegebenen Link.