Gold reagiert – unter enormem Druck

Bei 40 Gigapascal und Beschuss mit Röntgenlaser-Pulsen reagiert das Edelmetall mit Wasserstoff zu festem Goldhydrid.

Ein internationales Forschungsteam untersuchte, wie lange es dauert, bis Kohlenwasserstoffe, Verbindungen aus Kohlenstoff und Wasserstoff, unter extrem hohem Druck und Hitze Diamanten bilden. In ihren Experimenten am European XFEL nutzten sie Kohlenwasserstoffproben mit einer eingebetteten Goldfolie, die die Röntgenstrahlen absorbieren und die schwach absorbierenden Kohlenwasserstoffe erwärmen sollte. Zu ihrer Überraschung beobachteten sie nicht nur die Bildung von Diamanten, sondern entdeckten unter extrem hohen Temperaturen sowie Drücken auch erstmals die Entstehung von Goldhydrid. Eigentlich hatte man angenommen, dass Gold kaum mit Wasserstoff reagiert. Die Entdeckung eröffnet neue Perspektiven für die Chemie unter extremen Probenbedingungen.

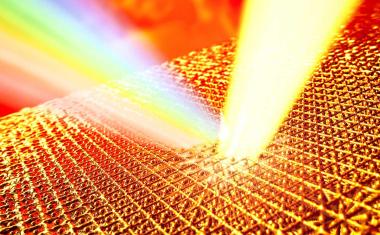

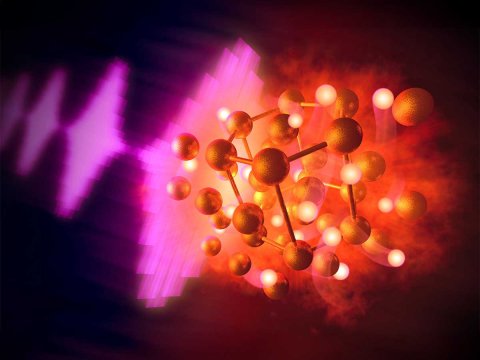

Forschende an der High-Energy-Density-Experimentierstation (HED) von European XFEL komprimierten Gold mit Hilfe einer Diamantstempelzelle auf über 40 Gigapascal und erhitzten es mit ultrakurzen Röntgenblitzen auf rund 2.500 Grad. Unter diesen Bedingungen reagierte das Gold mit Wasserstoff, der aus Kohlenwasserstoffen freigesetzt wurde. Es bildete sich eine neuartige Gold-Wasserstoff-Verbindung.

„Wir konnten nachweisen, dass das Gitter der Goldatome oberhalb von 40 GPa eine hexagonal-dicht gepackte Anordnung bildet in dem die Wasserstoffatome durch die Zwischenräumen ‚fließen‘“, erklärt Studienleiter Mungo Frost vom SLAC National Accelerator Laboratory.

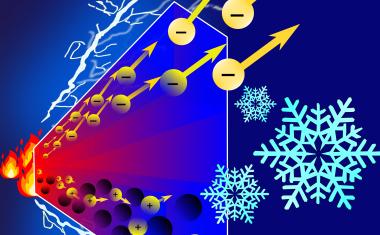

Besonders bemerkenswert: Der Wasserstoff in der neu entdeckten Verbindung bewegt sich sehr leicht durch das feste Gitter der Goldatome. In diesem superionischen Zustand ist die Leitfähigkeit des Goldhydrids erhöht. Diese Eigenschaft wurde bisher hauptsächlich bei wasserstoffreichen Materialien beobachtet, ist in dieser Form bei goldhaltigen Verbindungen jedoch völlig neu.

Beim Abkühlen „zerfällt“ das Goldhydrid wieder in normales Gold, das in der Regel eine andere kubisch-flächenzentrierte Kristallstruktur besitzt. Demnach bleibt das Goldhydrid wohl nur unter Hochtemperatur-Bedingungen stabil. „Entscheidend für diese Entdeckung war hier die hohe Zeitauflösung, die wir mit Hilfe des bei DESY entwickelten AGIPD-Detektors erreichen konnten“, freut sich DESY-Forscher Cornelius Strohm, dessen Team die Plattform für Hochruck-Experimente an der auf hohe Energiedichten spezialisierte HED-Experimentierstation im Rahmen des Helmholtz International Beamline for Extreme Fields-Konsortiums betreut. Heinz Graafsma, Physiker bei DESY und Leiter der Detektorentwicklung, ergänzt: „Die AGIPD-Detektoren wurden genau dafür entwickelt, die Lichtblitze von European XFEL mit Wiederholraten von mehreren Millionen pro Sekunden einzeln aufzulösen“.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass selbst so reaktionsträge Elemente wie Gold unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen ganz neue chemische Eigenschaften aufweisen können“, sagt Ulf Zastrau, Leiter der HED-Experimentierstation bei European XFEL, an der der Versuch durchgeführt wurde. Das Team sieht darin einen Hinweis, dass noch viele weitere unerwartete chemische Verbindungen mit Hilfe von extremer Temperaturen und Drücken erzeugt werden können, die sich mit herkömmlicher Chemie nicht herstellen lassen. [EuXFEL / DESY / SLAC / dre]

Weitere Informationen

- Originalveröffentlichung

M. Frost et al., Synthesis of Gold Hydride at High Pressure and High Temperature, Angew. Chem. Intl. Ed., e202505811, August 2025; DOI: 10.1002/anie.202505811 - High Energy Density Science, SLAC National Accelerator Laboratory, Menlo Park, California

- Helmholtz International Beamline for Extreme Fields (HIBEF), Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

- AGIPD (Adaptive Gain Integrating Pixel Detector), Photon Science, Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg