Schnelle Schüsse aus dem Plasmabeschleuniger

Der Laserplasma-Beschleuniger Kaldera am DESY erreicht 100 Schüsse pro Sekunde.

Laser-Plasmabeschleuniger können Teilchen auf bis zu 1000-mal kürzerer Strecke als konventionelle Beschleuniger beschleunigen. Die Technologie verspricht kompakte Anlagen mit einem enormen Potential neue Anwendungsfelder für Beschleuniger zu erschließen, etwa in der Medizin oder der Industrie. Bisherige Prototypen weisen allerdings einen Nachteil auf: Die meisten können nur wenige Teilchenpakete pro Sekunde in Schwung bringen – zu wenig für einen praktischen Einsatz. An DESYs neuem Flaggschiff-Laser Kaldera ist jetzt ein entscheidender Fortschritt geglückt: Als Antrieb des kompakten Plasmabeschleunigers Magma konnte der innovative Laser erstmals 100 Teilchenpakete pro Sekunde beschleunigen. Diese hohe Wiederholrate eröffnet die Möglichkeit, in Zukunft den Plasmabeschleuniger aktiv zu stabilisieren. Damit rückt die neue Beschleunigertechnik der Einsatzreife ein gutes Stück näher.

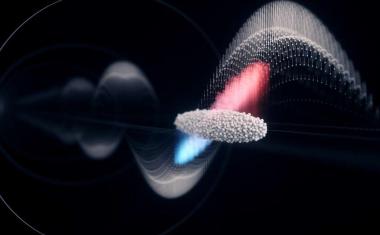

Bei konventionellen Beschleunigern werden Hochfrequenzwellen in Resonatoren eingespeist. Diese Wellen können hindurchfliegende Teilchen – meist Elektronen – vorantreiben und ihnen Energie zuführen. Um die Teilchen auf hohe Energie zu bringen, müssen viele Resonatoren hintereinandergeschaltet werden. Das macht die Anlagen lang und teuer. Platzsparender ist eine noch junge, in der Entwicklung befindliche Methode – die Laser-Plasmabeschleunigung: Ein Laser feuert kurze, starke Blitze in ein kleines, nur Bruchteile eines Millimeters dicken Röhrchen gefüllt mit Wasserstoff. In dieser Plasmazelle befindet sich ein elektrisch geladenes Gas, ein Plasma. Schießt der Laserpuls durch das Plasma, erzeugt er eine ihm nachfolgende Welle – ähnlich wie ein Schiff, das eine Kielwelle hinter sich herzieht. Diese Plasmawelle ist so stark geladen, dass sie Elektronen innerhalb von wenigen Millimetern enorm beschleunigen kann.

Dadurch könnten Beschleuniger deutlich schrumpfen: Eine hundert Meter lange Anlage ließe sich durch eine Maschine ersetzen, die in einen Laborkeller passt. „Damit wären kostengünstigere Beschleuniger, zum Beispiel für Freie-Elektronen-Laser denkbar“, betont Andreas Maier, leitender Wissenschaftler bei DESY. Dass das Verfahren funktioniert, konnten bereits mehrere Prototypen beweisen, auch bei DESY: „Uns ist es weltweit erstmals gelungen, einen Laserplasma-Beschleuniger mehr als 24 Stunden lang laufen zu lassen“, beschreibt Maier. „Dabei hat er einmal pro Sekunde Elektronen beschleunigt.“ Für Anwendungen ist das allerdings noch deutlich zu wenig – für den praktischen Betrieb eines FEL bräuchte es hunderte bis tausende Laserschüsse pro Sekunde.

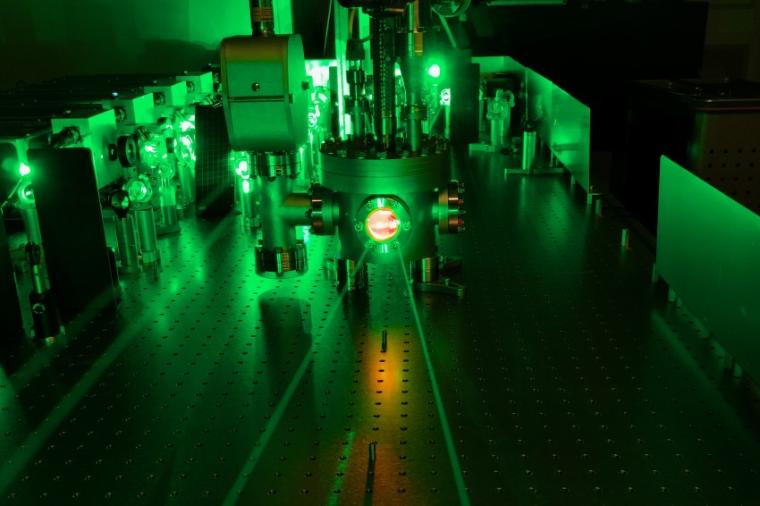

Dieses Ziel verfolgt das Forschungsteam mit Kaldera: „Dieser neue Laser soll künftig bis zu tausend Elektronenpakete pro Sekunde beschleunigen“, sagt Manuel Kirchen, Teamleiter für Laserplasmabeschleunigung mit hoher Durchschnittsleistung in DESYs Plasmagruppe. „Das würde die Technologie konkurrenzfähig machen.“ Basis ist eine Technologie, bei der zunächst ein spezieller Laser schwache, aber dafür kurze Lichtblitze erzeugt. Diese werden in Kristalle geleitet, die zuvor von Pumplasern mit Energie aufgeladen wurden und Ihre Energie auf die Lichtblitze übertragen. Dann folgen weitere Lichtverstärker, mit jeder Stufe gewinnen die Pulse an Energie. Damit die immer stärker werdenden Pulse die Anlage nicht zerstören, werden sie per Spezialoptik auf ein Vielfaches ihrer Länge gestreckt. Dadurch lassen sich die verlängerten Blitze problemlos weiterverstärken ohne Optiken zu beschädigen.

Nach der letzten Verstärkung staucht sie der Kompressor wieder zusammen. „Dessen Oberfläche besteht aus dünnen Schichten mit einer feinen Gitterstruktur“, erläutert Guido Palmer, Leiter der Laserentwicklung in DESYs Plasmagruppe. „Sie nehmen weniger Wärme auf als die früher verwendeten Goldbeschichtungen und ermöglichen dadurch ein neues Design; ein Schlüsselelement für den Kaldera-Betrieb.“ Als Resultat verlassen kurze, ungemein leistungsstarke Lichtblitze die Anlage.

Auf Initiative von DESYs Beschleunigerdirektor Wim Leemans begann das Team 2020 mit dem Aufbau von Kaldera, nun startete es den Betrieb – und schaffte gleich einen bemerkenswerten Erfolg: „Bereits beim ersten Versuch konnten wir 100 Elektronenpakete pro Sekunde beschleunigen“, freut sich Kirchen. „Das ist die Grundlage, um die Qualität der Elektronenpakete mit einer aktiven Stabilisierung deutlich zu verbessen.“ Bislang können Bodenvibrationen, Luftstöße oder Instabilitäten des Stromnetzes die Teilchenpakete empfindlich stören und ihre Eigenschaften verschlechtern. „Wenn sich Luft bewegt, bewegt sich auch der Laserstrahl“, ergänzt Palmer. „Das kann zur Folge haben, dass sich die Elektronenpakete in ihrer Intensität oder ihrer Energieverteilung unterscheiden.“

Doch die Schwankungen lassen sich durch eine adaptive Technik ausgleichen. Der Laser ist mit Sensoren bestückt – darunter Kameras, die die Laserpulse präzise vermessen. Zeigen die Bilder eine durch Störungen verursachte Abweichung, errechnet ein Computer daraus ein Korrektursignal. Dieses Signal steuert dann etwa einen Spiegel, der die Laserblitze wieder in die vorgesehene Richtung lenkt. Solche Korrekturtechniken sind nur möglich, wenn der Laser oft genug feuert – wie Kaldera mit seinen 100 Schüssen pro Sekunde. „Damit knüpfen wir an die Funktionsweise von großen Beschleunigeranlagen wie dem DESY-Speicherring Petra III an“, sagt Leemans. „Der Schlüssel für diese Zuverlässigkeit ist ein aktives Feedback-System, das die Elektronenstrahlen auf gleichbleibender Qualität hält.“ „Wir profitieren stark von der bei DESY vorhandenen Expertise beim Betrieb von Weltklasse-Teilchenbeschleunigern, seiner Bandbreite der Technologien und der DESY-Mentalität, auch Wert auf das letzte Detail zu legen“, fügt Maier hinzu. Seit Jahrzehnten entwickelt und betreibt DESY sehr zuverlässige Teilchenbeschleuniger für eine breite Nutzerschaft.

Das Kaldera-Team hat bereits damit begonnen, die Laserenergie zu steigern, um in Zukunft auch die Elektronen zu höheren Energien zu beschleunigen. Weitere Verbesserungen sollten in den nächsten Monaten und Jahren möglich sein, wenn die Fachleute ihre Ideen zu Feedback und Strahlkontrolle nach und nach in die Anlage implementieren. „Mit diesen Maßnahmen hoffen wir, in einigen Jahren das definitive Ziel von Kaldera zu erreichen“, so Leemans. „Wir wollen einen Laserplasma-Beschleuniger realisieren, der pro Sekunde 1000 qualitativ hochwertige Elektronenpakete auf Touren bringt.“

DESY / DE