SLS 2.0: Leuchtkraft für die Schweiz

Die neue Synchrotron Lichtquelle am PSI wurde eingeweiht – Beschleunigung des Transfers wissenschaftlicher Entdeckungen in praktische Anwendungen im Fokus, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Klima, Energie und Zukunftstechnologien.

Am gestrigen 21. August 2025 hat das Paul Scherrer Institut PSI seine frisch modernisierte Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS eingeweiht. Rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft waren anwesend, um diesen Meilenstein zu feiern, darunter auch Bundesrat Guy Parmelin sowie Martina Bircher, Regierungsrätin Kanton Aargau, Vorsteherin Departement Bildung, Kultur und Sport. Die neue SLS ist eines der ehrgeizigsten wissenschaftlichen Infrastrukturprojekte der Schweiz – und sie wird Experimente ermöglichen, die bisher undenkbar waren. „Die SLS war von Anfang an und ist nun nach ihrer umfassenden Modernisierung eine nationale Infrastruktur, die zum Wohle aller gebaut wurde“, sagte PSI-Direktor Christian Rüegg. „Sie ist ein Werkzeug, um bedeutende Fragen zur Zukunft der Menschen und unseres Planeten zu beantworten – dafür steht sie der Schweizer Wissenschaft und Industrie sowie internationalen Gastforschenden zur Verfügung.“

Die SLS ist die nationale Synchrotronlichtquelle der Schweiz. Auf der Einweihungsfeier würdigte Christian Rüegg den visionären Bau der SLS im Jahr 2001 – damals eine der ersten nationalen Synchrotronanlagen weltweit. Heute ist sie global die erste nationale Anlage, die auf die nächste technologische Generation aufgerüstet wird. Mit Licht, das um ein Vielfaches intensiver ist als zuvor, wird sie den Weg von wissenschaftlichen Entdeckungen zu praktischen Anwendungen beschleunigen – sei es im Gesundheitswesen, der Klimawissenschaft, der Energieforschung oder in den Zukunftstechnologien.

Was viele Millionen Franken beim Upgrade einsparte, war die Installation der neuen Maschine im alten Gebäude. Zentral ist dabei der neue Speicherring, der genau in das bestehende Gefüge passt. Obwohl das erzeugte Licht viel intensiver ist als zuvor, verbraucht die Anlage zugleich dennoch 33 Prozent weniger Strom. Diese Einsparungen sind auf modernste technische Lösungen zurückzuführen, die den Betrieb effizienter machen, sowie auf ein neues Dach mit Photovoltaikmodulen.

Dank der Aufrüstung profitieren SLS-Experimente von bis zu tausendmal intensiverem Licht als bisher. Für einige Experimente bedeutet dies, dass Proben, deren Untersuchung früher mehrere Tage dauerte, nun jeweils in wenigen Minuten abgebildet werden können. Andere Forschende werden winzige Details der Materie oder von Materialien sichtbar machen können, die so bisher nicht zugänglich waren. In wieder anderen Bereichen werden völlig neue Forschungsarbeiten möglich.

Davon profitieren zahlreiche Anwendungsgebiete. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion wurde beispielsweise die hochauflösende 3D-Bildgebung von Hirngewebe erwähnt – eine wichtige Entwicklung, um neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer zu verstehen. Die Abbildung von Computerchips im Nanobereich treibt Innovationen in der Halbleiterindustrie voran und ist für die nationale Sicherheit von Bedeutung. Untersuchungen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Katalysatoren wurden ebenfalls thematisiert. Für Jörg Duschmalé, Mitglied des Verwaltungsrates bei Roche, ist besonders wichtig, dass mit dem SLS-Upgrade endlich einige der interessantesten Proteinstrukturen untersucht und neue Moleküle für medizinische Behandlungen entwickelt werden können.

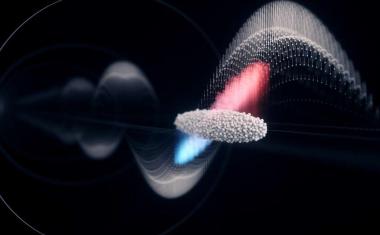

Für die Menschen hinter dem Upgrade war die Einweihung ein bewegender Moment: Im September 2023 wurde die SLS für etwas mehr als ein Jahr abgeschaltet, damit der Elektronenspeicherring zurückgebaut und durch einen vollständig neuen ersetzt werden konnte. Über 4000 Tonnen Beton wurden entfernt – und später wieder eingebaut. 500 Kupfervakuumkammern und 1000 hochpräzise Magnetsysteme, die am PSI entwickelt und getestet worden waren, sowie unzähligen Rohre und Leitungen, Kühlsysteme, Vakuumpumpen und insgesamt rund 500 Kilometer Kabel bilden nun den neuen Ring. Wie PSI-Direktor Christian Rüegg betont, wurden viele der Schlüsselkomponenten gemeinsam von der Schweizer Industrie entwickelt und in Präzisionsarbeit gefertigt.

Während ihrer 24-jährigen Betriebszeit wurden an der SLS rund 22.500 Experimente von Forschenden aus der ganzen Welt durchgeführt. Diese Untersuchungen haben das wissenschaftliche Verständnis in vielen Bereichen erweitert, beispielsweise in der Chemie, Medizin und Strukturbiologie – wobei mehr als 10.000 Proteinstrukturen entschlüsselt wurden – und sie haben zu mehreren Nobelpreisen beigetragen.

Dank ihres Upgrades schließt sich die SLS den weltweit nur vier bisherigen Lichtquellen an, die die Synchrotron-Technologie der nächsten Generation nutzen. [PSI / dre]