Wasserstoff und Stahl im Plasmareaktor herstellen

Team der Bochumer Experimentalphysik entwickelt Produktionsverfahren ohne Emission von Kohlendioxid.

Forschende der Ruhr-Universität Bochum haben zwei Plasmaprozesse entwickelt, mit denen sich Wasserstoff und Stahl ohne Emission von Kohlendioxid herstellen lassen könnten. Beide chemischen Reaktionen erfordern hohe Temperaturen, die mit Plasmen mühelos erreicht werden können. Gleichzeitig bedarf es besonderer Tricks, damit der Plasmareaktor nicht bei der Hitze schmilzt.

Der sogenannte graue Wasserstoff wird aus Methan-haltigem Erdgas mittels Dampfreformierung gewonnen, dabei fallen riesige Mengen Kohlendioxid an. Eine umweltfreundlichere Variante ist, „grünen“ Wasserstoff durch die Spaltung von Wasser mit elektrischer Energie aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen. „Dieses Verfahren zur Produktion ist aber ineffizient“, sagt Achim von Keudell, Leiter des Bochumer Lehrstuhls für Experimentalphysik.

Seine Gruppe forscht daher an einem Zwischending: türkisem Wasserstoff. Dieser wird wie der graue Wasserstoff aus Methan gewonnen, aber mit einem anderen chemischen Verfahren, der Methan-Pyrolyse. Dabei wird Methan so stark erhitzt, dass es in Wasserstoff und Kohlenstoff gespalten wird. Letzterer entweicht aber nicht als CO2. Stattdessen hat der Bochumer Physiker Simon Kreuznacht den Plasmaprozess so optimiert, dass hochwertiger Kohlenstoff-Staub entsteht. Aus diesem lassen sich beispielsweise Autoreifen oder Drucker-Toner herstellen, sodass das Verfahren wirtschaftlich interessant wird.

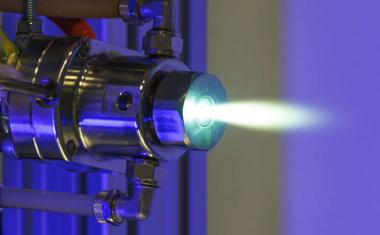

Ein Problem dabei ist die Temperatur des Plasmas, das die Wände des Reaktors schmelzen würde. Um das zu verhindern, verwendet Kreuznacht eine Wirbelströmung: das Tornadoplasma. Das Gas, aus dem das Plasma erzeugt wird, wird beim Eintritt in den Reaktor verwirbelt und dann durch Mikrowellenstrahlung erhitzt. Es entsteht ein Plasmatornado mit einer 3.500 bis 5.500 Grad Celsius heißen Zone im Zentrum und einer kühleren Randzone. Wobei die kühlere Zone immer noch rund 1.700 Grad hat. Während im heißen Zentrum die Pyrolyse stattfindet und Wasserstoff entsteht, sind die Temperaturen im äußeren Bereich des Tornados ideal für die Produktion von Kohlenstoff-Stäuben.

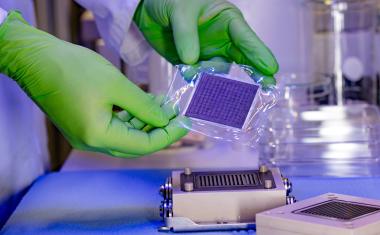

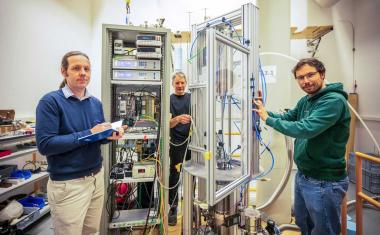

In einem anderen Projekt arbeitet Doktorand Jonas Thiel vom Lehrstuhl für Experimentalphysik daran, mithilfe von Plasmen auch hochwertigen Stahl ohne CO2-Emissionen zu produzieren. Statt Koks kommt dabei Wasserstoff als Reaktionspartner zum Einsatz. Wasserstoffhaltiges Plasma wird so verwirbelt, dass wieder ein Tornado entsteht. Das Eisenerz wird als Pulver in dessen Mitte eingeblasen und in ein Quarzrohr geleitet. Dort wird es durch Mikrowellenstrahlung angeregt und erhitzt, sodass das Wasserstoffgas in den Plasmazustand übergeht. Im Zentrum des Plasmatornados wird das Eisenoxid aus dem gemahlenen Eisenerz zu Eisen umgesetzt, das später als Legierung mit weiteren Elementen den Stahl bildet. Im Gegensatz zu anderen Hochöfen bringt der Plasmaprozess besonders hochwertigen Stahl hervor.

Im Prinzip funktioniert das Verfahren bereits. Jonas Thiel ist nun mit dem Finetuning beschäftigt, um es zur Einsatzreife zu bringen. „Aktuell stehen wir vor der Herausforderung, dass das Quarzrohr, in dem sich das Plasma befindet, nach einer Weile mit dem entstehenden Metall beschichtet wird“, sagt Thiel. Künftig will das Bochumer Team testen, was passiert, wenn sie die Eisenerz-Partikel unterschiedlich lang im Wasserstoff-Plasma behandeln oder bei leicht unterschiedlichen Temperaturen. So nähern sie sich den optimalen Bedingungen für den Prozess an. [RUB / dre]

Anbieter

Ruhr-Universität BochumUniversitätsstraße 150

44801 Bochum

Deutschland

Meist gelesen

ZEISS-Vorstand: Marc Wawerla folgt auf Jochen Peter

Zum Start des neuen Geschäftsjahres am 1. Oktober 2025 erfolgen bei der Carl Zeiss AG personelle Veränderungen und die Neuordnung von Ressorts.

Effizienter kühlen mit Magnetfeldern

MAGNOTHERM und HZDR nehmen Pilotanlage HyLICAL zur Wasserstoffverflüssigung in Betrieb.

Prima Additive wird zu AltForm

Mit der strategischen Umfirmierung expandiert das Unternehmen in den Bereichen fortschrittliche Lasertechnik und Automatisierung.

TriLite ernennt Mario Spiegl zum CEO

Der scheidende CEO Dr. Peter Weigand wechselt in eine beratende Funktion.

Stefan Traeger verlässt Jenoptik

Nach neun Jahren an der Spitze legt der Physiker sein Vorstandsmandat in gegenseitigem Einvernehmen zum 15. Februar 2026 nieder und verlässt den Konzern.