Diodenlaser zum Zünden des Sternfeuers

Die Arbeitsgruppe Diodentechnologie des vom LLNL geleiteten STARFIRE-Hubs für Trägheitsfusionsenergie wird um fünf neue Mitglieder erweitert.

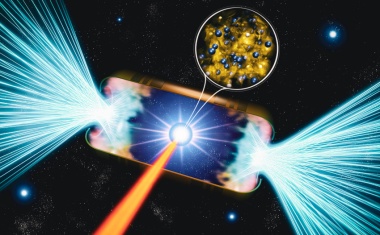

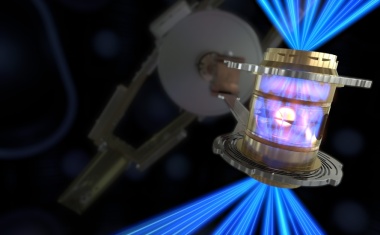

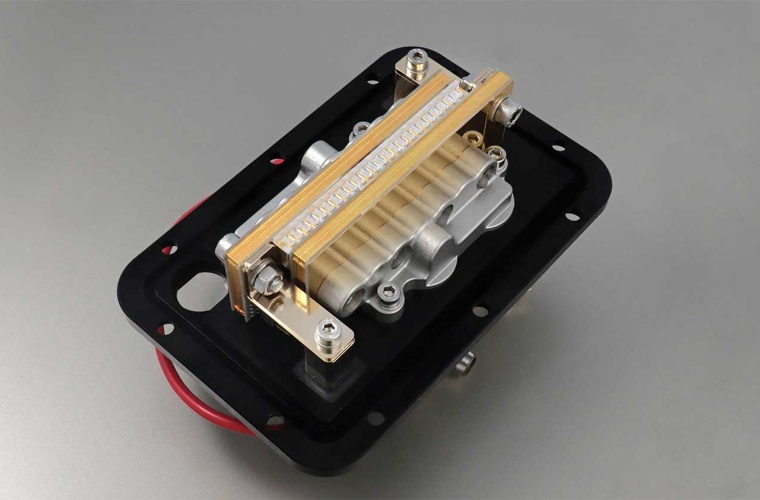

Die STARFIRE Initiative, geleitet Lawrence Livermore National Laboratory, vereint internationale Expertinnen und Experten, um die Entwicklung von Wissenschaft und Technologie im Bereich der Trägheitsfusion (Inertial Fusion Energy, IFE) voranzutreiben. Fünf neue Mitglieder wurden jetzt in die Diode Technology Working Group aufgenommen, darunter das Ferdinand-Braun-Institut, das seine Expertise im Bereich leistungsstarker Diodenlasertechnologien einbringt. Denn anders als in der National Ignition Facility (NIF) Versuchsanlage, in der Blitzlampen zum Pumpen des weltweit größten und stärksten Lasersystems dienten, sollen diese Aufgabe in Fusionskraftwerken der Zukunft hocheffiziente Diodenlaser übernehmen. Mit minimiertem Energieeinsatz und hohem Energieoutput müssen diese eine Frequenz von 10 bis 20 Pumppulsen pro Sekunde gewährleisten ohne zu überhitzen. Das Pumplicht stellt dabei die Energie bereit, um die Laserstrahlung zur Zündung des Fusionsplasmas bis in den Megajoule-Bereich zu verstärken.

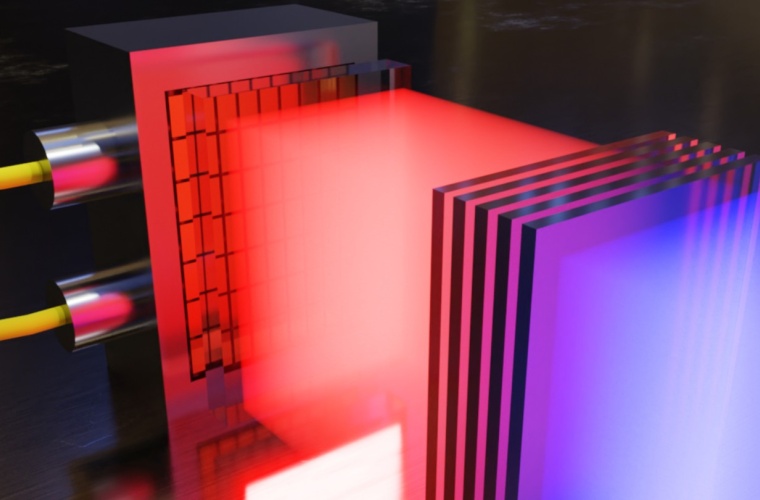

Der IFE-STARFIRE Hub ist eine internationale Kooperation mit dem Ziel, die technische Einsatzreife der Trägheitsfusion zu beschleunigen. Dabei werden kurze, extrem starke Laserimpulse eingesetzt, um den Fusionsbrennstoff in einer kleinen Kapsel zu komprimieren und zu zünden. Diese Methode stellt höchste Anforderungen an die eingesetzten Lasersysteme – insbesondere an die Diodenlaser, die die Anfangsenergie bereitstellen. Diese müssen außergewöhnliche Leistungsfähigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit aufweisen. Fortschritte in der Diodentechnologie wirken sich daher direkt auf Skalierbarkeit, Energieausbeute und Wirtschaftlichkeit künftiger Fusionskraftwerke aus.

Der Beitrag des FBH konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von Diodendesigns, die Bewertung der Zuverlässigkeit und das Erstellen von Prüfverfahren – allesamt entscheidende Bausteine für die Entwicklung leistungsfähiger Diodenlasersysteme für Fusionsanwendungen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und Gehäusetechnik von Diodenlasern ist das Institut bestens aufgestellt, um die technischen Herausforderungen dieses Forschungsfelds zu meistern.

„Es ist eine spannende Zeit für die Fusionsforschung, und wir fühlen uns geehrt, Teil der STARFIRE-Initiative zu sein“, sagt Dr. Paul Crump, Leiter des High-Power Diode Lasers Labs am FBH und neben Will Fenwick vom LLNL Co-Vorsitzender der neuen Working Group. „Indem wir untersuchen, wie sich Dioden unter den extremen Bedingungen verhalten, die für die Trägheitsfusion erforderlich sind, arbeiten wir an konkreten Lösungen, um diese Technologie der Realität näherzubringen.“

Zu den bisherigen Unterstützern des STARFIRE-Hubs Leonardo Electronics, TRUMPF Photonics und dem Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT kommen jetzt Coherent, Hamamatsu, Lumibird und das FBH hinzu und bilden zusammen die neue Diode Technology Working Group. Gemeinsam erarbeitet die Gruppe die Architektur und Leistungsstandards für Diodenlasersysteme, die den praktischen Einsatz der Fusionsenergie ermöglichen sollen. [FBH / LLNL / Coherent / dre]

Anbieter

Ferdinand-Braun-Institut gGmbH – Leibniz-Institut für HöchstfrequenztechnikGustav-Kirchhoff-Straße 4

12489 Berlin

Deutschland

Meist gelesen

ZEISS-Vorstand: Marc Wawerla folgt auf Jochen Peter

Zum Start des neuen Geschäftsjahres am 1. Oktober 2025 erfolgen bei der Carl Zeiss AG personelle Veränderungen und die Neuordnung von Ressorts.

Glass Panel Technology Group konstituiert sich am Fraunhofer IZM

LPKF liefert strategische Technologie für Konsortium mit Fokus Massenproduktion von Glassubstraten, TGV und RDL für Advanced Packaging.

TOPTICA erweitert Präsenz in Japan

Das neue Büro in Osaka ist ein strategischer Schritt zur Verbesserung des Service und Supports für die wissenschaftliche und industrielle Photonik-Community im Land der aufgehenden Sonne.

NMi übernimmt Phoenix Testlab

Die niederländische Firmengruppe stärkt Marktzugangskompetenzen in den Bereichen Batterie, Funk und EMV-Konformität.

Bystronic übernimmt Rofin-Geschäftsbereich von Coherent

Blechbearbeitungsunternehmen stärkt sein Know-how im Bereich Lasertechnologie und steigt in attraktive Wachstumsmärkte wie Medizinprodukte und Halbleiter ein.