Mehr als nur eine atomare Einheit

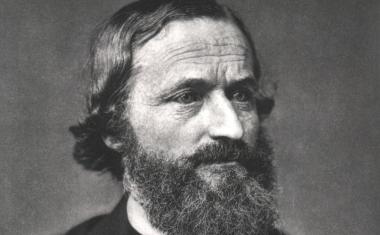

Vor 150 Jahren starb der schwedische Physiker Anders Jonas Ångström, der zu den Pionieren der Spektroskopie zählt.

Anne Hardy

Als Namensgeber für die Längeneinheit von 10-10 Metern ist Anders Jonas Ångström bekannt. Doch hat der schwedische Physiker nur wenige biografische Spuren hinterlassen. Seinerzeit war er ein Pionier der Spektralanalyse und formulierte als erster eine Variante des Strahlungsgesetzes, das heute nach Kirchhoff benannt ist. Dass Ångströms Priorität in Vergessenheit geriet, dazu hat Kirchhoff selbst beigetragen.

Anders Jonas Ångström wurde am 13. August 1814 in der nordschwedischen Provinz Medelpad (Landesteil Norrland) geboren. In der an Fichten reichen Region lebten die Menschen von Holzwirtschaft und Anders' Vater war der Pfarrer der Gemeinde Hässjö. Der aufgeweckte junge Mann studierte ab 1833 an der Universität Uppsala, wo er 1838 seine Prüfungen in Mathematik, Physik und Astronomie mit Auszeichnung ablegte. Die Physik-Prüfung bei Fredrik Rudberg schilderte er in einem Brief an seine Eltern als „die schlimmste, die ich jemals hatte und vermutlich jemals erleben werde“. Der Professor nahm ihn sieben Stunden in die Mangel und bot ihm anschließend einen Lehrauftrag an.

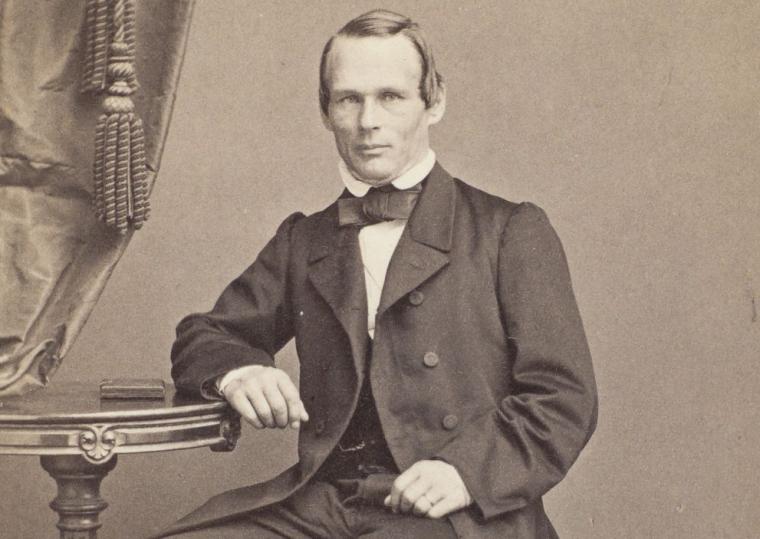

Ångström promovierte zu einem Thema der Optik. 1842 ging er an das Stockholmer Observatorium zu seinem Freund N. H. Selander. Ein Jahr später kehrte er nach Uppsala zurück, wo er eine Assistenz-Professur für Astronomie erhielt. Gemeinsam mit Gustav Svanberg, dem Vorsteher des astronomischen Observatoriums, untersuchte er das Erdmagnetfeld. Svanberg machte bereits seit sechs Jahren systematische Messungen und hatte eine magnetische Messstation im nördlichen Turm des Schlosses von Uppsala aufgebaut.

Als Ångström 1843 auf Reisen ging, besuchte er zuerst den europaweiten Experten für Erdmagnetismus, Johann von Lamont, in München. Mit ihm verband ihn eine lebenslange Freundschaft. Anschließend führte Ångström auf allen Stationen seiner Reise Messungen des lokalen Erdmagnetfelds durch: in Paris, Brüssel, Göttingen, Kopenhagen und mehreren schwedischen Orten. Sein ambitioniertes Projekt, einen Magnetfeld-Atlas für Schweden herauszubringen, wurde erst ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod verwirklicht.

In späteren Jahren erhielt Ångström von der Schwedischen Akademie der Wissenschaften den Auftrag, meteorologische und magnetische Daten von der Weltreise der Fregatte Eugenie (1851 bis 1853) auszuwerten. Der Student, der die Messungen während der Reise gemacht hatte, war kurz nach der Rückkehr in die Heimat gestorben, und seine Aufzeichnungen waren schwer zu interpretieren. Ångström musste auch einige Konstanten der Messinstrumente neu berechnen. Die Arbeit beschäftigte ihn über Jahre und erschien erst posthum.

Eine weitere Fleißaufgabe war die Fortführung von Messungen der Erdtemperatur, die sein Mentor Rudberg begonnen hatte. Er hatte Thermometer mit verschiedenen Messtiefen an vier Orten in der Erde versenkt. Zusammen mit Svanberg las Ångström die Temperaturen über sieben Jahre ab. Die Analyse dieser Daten, die er 1855 publizierte, gab Aufschluss über die Wärmebewegung durch verschiedene Erdschichten, erfuhr aber scharfe Kritik vom Physiker Dumas. Es kam zu einem Schlagabtausch in Poggendorffs „Annalen der Physik“, der damit endete, dass Ångström nicht mehr antwortete.

1845 heiratete Ångström Augusta Carolina Bedoire, mit der er fünf Kinder hatte. Die drei ersten Söhne starben im Kindesalter. Die einzige Tochter und der jüngste Sohn überlebten. Knut Johan wurde ebenfalls Physiker, ebenso der Enkel Anders Knutsson Ångström.

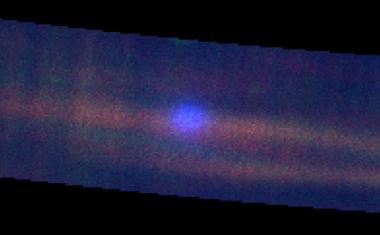

Trotz vielfältiger und zeitraubender Aufgaben verlor Ångström sein ursprüngliches Interesse für Optik nie aus dem Blick. Jeden freien Augenblick widmete er der Spektralanalyse. Dieses Gebiet wurde seit den Arbeiten von Joseph Fraunhofer zu Beginn des 19. Jahrhunderts intensiv erforscht. Fraunhofer hatte 1817 das Sonnenspektrum gemessen, das von zunächst unerklärbaren dunklen Linien durchsetzt war. Diese waren in den Spektren von Flammen oder Funken nicht zu finden. Eine ganze Reihe europäischer Physiker und Chemiker sammelte Spektren von Flammen, Gasentladungsröhren sowie von der Sonne und den Sternen. Doch eine schlüssige Interpretation fehlte.

Ångström brachte 1853 in seiner Publikation „Optic Researches“ buchstäblich Licht ins Dunkel, indem er die Resonanz-Theorie des Mathematikers und Physikers Leonhard Euler zuhilfe nahm: Wenn ein Körper bei Raumtemperatur Strahlung einer bestimmten „Schwingung“ absorbieren kann, sollte er im erhitzten Zustand Strahlung derselben „Schwingung“ emittieren können. In Gasentladungsröhren untersuchte Ångström die Spektren einer Reihe von Metallen und Legierungen. Dabei entdeckte er, dass die Spektrallinien teilweise von den verdampften Metallen stammten und teilweise vom Restgas in der Röhre. Damit hatte er die Beobachtung erklärt, dass ein Teil der Spektren von Gasentladungsröhren konstant blieb.

Weiterhin bemerkte Ångström eine Übereinstimmung zwischen den hellen Linien seiner Funkenspektren mit den dunklen Fraunhofer-Linien im Sonnenspektrum. 1855 publizierte er seine Ergebnisse in den „Annalen der Physik“. Als Ångström 1858, im Alter von 44 Jahren, endlich Professor für Physik in Uppsala wurde, rüstete er sein Labor auf. Mithilfe stärkerer Linsen, besserer Prismen und einem Kollimator konnte er die Wellenlängen der Spektrallinien mit einer für lange Zeit unübertroffenen Präzision messen (obwohl der Meter-Standard, auf den er sich bezog, um etwa ein siebentausendstel zu kurz war). So konnte Johann Jakob Balmer 11 Jahre nach Ångströms Tod anhand von dessen Spektren die ersten fünf Linien der Balmer-Serie identifizieren.

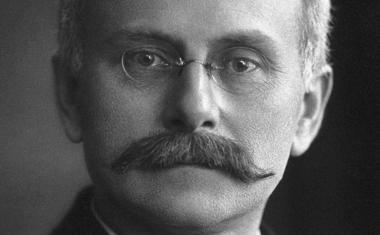

Währenddessen wiesen Gustav Kirchhoff und Robert Bunsen in Heidelberg nach, dass jedes Element ein charakteristisches Spektrum besitzt. 1861 publizierte Kirchhoff sein Absorptionsgesetz und erklärte die Fraunhofer-Linien durch die Absorption in der Atmosphäre der Sonne. Ångström bestätigte in einer darauffolgenden Publikation die von Kirchhoff und Bunsen identifizierten Elemente in der Sonnenatmosphäre und gab weitere an.

1863 blickte Kirchhoff in einem Artikel für die „Annalen“ auf die Geschichte der Spektralanalyse und der Analyse der Sonnenatmosphäre zurück. Darin setzte er nicht nur Ångströms Beiträge herab, sondern auch die seiner anderen europäischen Kollegen. „Ångström war tief verletzt“, schreibt seine schwedische Biografin Anna Beckman. In seinem Nachlass fand sich ein Briefentwurf an den Herausgeber der Annalen, Johann Christian Poggendorf, in dem er über Kirchhoff klagt: „Er hat in jeder Weise versucht, meine Annahmen so darzustellen, dass sie Unfug ergeben.“

Sein Freund Lamont aus München tröstete ihn: „Ich freue mich über Deine erfolgreiche Arbeit zur Theorie des Lichts und hege keinen Zweifel daran, dass Dir in England und Frankreich Gerechtigkeit widerfahren wird. Was Deutschland betrifft, so leben wir in einer Zeit der Umwälzungen und alle Bedingungen sind anormal geworden.“

1867 dehnte Ångström seine Messungen auch auf das Spektrum der Nordlichter aus. Ein Jahr später publizierte er sein Hauptwerk „Recherches sur le Spectre Solaire“. Es handelte sich um einen Atlas des Sonnenspektrums mit den Wellenlängen von 1000 Linien. Über viele Jahre diente er als Grundlage für die spektroskopische Arbeit. Die Wellenlängen waren in Zehnmillionstel Millimetern angegeben. Seit 1905 ist diese Längeneinheit nach Ångström benannt.

Entgegen Lamonts Spekulation sollte Ångströms Arbeit in Deutschland doch noch Anerkennung finden. 1867 wurde er in die Preußische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Die Royal Society nahm ihn 1870 in ihre Reihen auf. Sein britischer Kollege Robinson sprach ihm die Priorität bei der Entdeckung des Verhältnisses zwischen Absorption und Emission der Spektrallinien zu. Obwohl George Stokes und Joseph John Thomson etwa zeitgleich zu ähnlichen Ergebnissen gekommen seien. Kirchhoff hätte diesen Zusammenhang drei Jahre später allgemein bekannt gemacht. Er tröstete seinen schwedischen Kollegen: „Dies passiert jedem Erfinder oder Entdecker; andere folgen seinen Spuren, einige vielleicht erfolgreicher als er selbst, aber sein Recht bleibt davon unberührt.“

Zu Kirchhoffs Verteidigung muss gesagt werden, dass seine Formulierung des Strahlungsgesetzes unter Verwendung des Temperaturbegriffs allgemein gültig war, während sich Ångströms Formulierung auf die Elastizität schwingender Gaspartikel in einem Funkenspektrometer bezog. Deren Schwingungen waren nach damaliger Vorstellung die Ursache für die Spektrallinien. Weder Kirchhoff noch Ångström konnten ahnen, dass letztlich nur eine neue Theorie, die Quantentheorie, das Strahlungsgesetz erklären konnte.

Als Mensch war Anders Jonas Ångström harsch und reserviert. Seine erbitterte Schärfe war zurecht bei den Debatten an der Universität gefürchtet. Im Eifer des Gefechts konnte er leicht die Beherrschung verlieren, war im Grunde jedoch gütig und humorvoll. Seine zahlreichen und fruchtbaren wissenschaftlichen Ideen teilte er großzügig, denn letztlich war ihm Priorität nicht so wichtig. Er starb am 21. Juni 1874 - kurz vor seinem 60. Geburtstag - an einer Hirnhautentzündung.

Weitere Informationen

- Hugh Chrisholm, Angström, Anders Jonas in: Encyclopaedia Britannica, Vol. 2 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 42

- Elisabeth Crawford, The Internationalization of Physics in Sweden, Science & Technology Studies 5, 59 (1992)

Gedruckte Quellen

- C. L. Maier, Ångström, Anders Jonas. Dictionary of Scientific Biography, Vol. 1, Charles Scribner's Sons, New York 1970, S. 166–167

- Anna Beckman, Jonas Angström 1814–1874, in: Swedish Men of Science 1650–1950, hrsg. v. Sten Lindroth, The Swedish Intitute/ Almquist & Wiskell, Stockholm 1952, S. 193–203

Weitere Beiträge

AP