Startschuss zum Quantenjahr

Die Aktivitäten des Quantenjahres 2025 in Deutschland starten.

Die Aktivitäten des Quantenjahres 2025 in Deutschland starten.

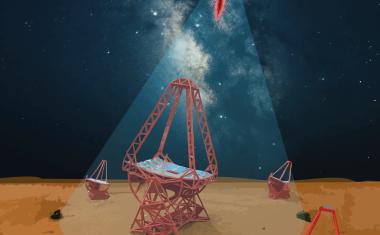

H.E.S.S.-Kollaboration misst die energiereichsten Elektronen und Positronen, die je auf der Erde gemessen wurden.

Neues Verfahren zur Rückgewinnung wertvoller Elemente.

EU sichert Finanzierung für die Konzeption des für 2040 geplanten Teleskops.

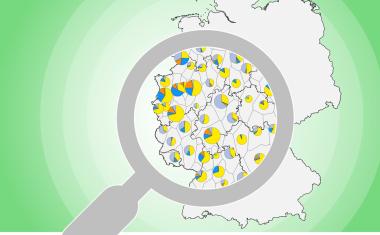

Zum zehnten Mal hat die DFG ihren Förderatlas veröffentlicht, der Auskunft über eingeworbene Drittmittel gibt.

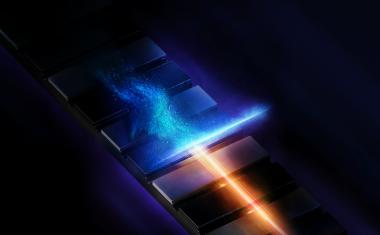

Attosekundenpulse mit Energien von mehr als 100 Mikrojoule nachgewiesen.

Optimierte aerodynamische Profile steigern Ertrag um vier Prozent.

Strukturen am Meeresgrund lassen Schlüsse auf Dynamik des Grundwassers zu.

Im DroneHub nahe Zürich werden Drohnen und Roboter der nächsten Generation getestet.

Anomaler Nernst-Effekt erlaubt eine räumliche Auflösung von bis zu 70 Nanometern.

Aktivierte Eigenschwingungen lassen Roboter effizienter laufen.

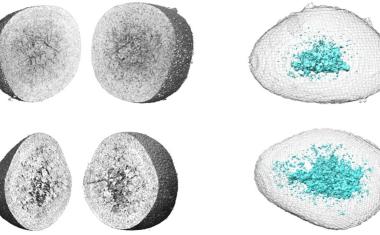

Röntgenmikroskop offenbart strukturelle Entwicklungen auf der Nanometerskala.

Neues Ausstellungs- und Konferenzzentrum an Hamburger Forschungsstätte eröffnet.

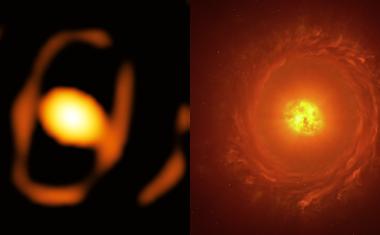

Der Stern WOH G64 liegt 160.000 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Verblüffende Methode für die Verwandlung von Weichmagneten in Hartmagnete ohne seltene Erden.

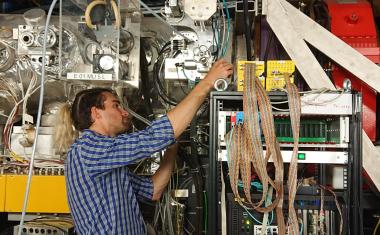

Der Bau der Innovation Factory am Desy hat begonnen.

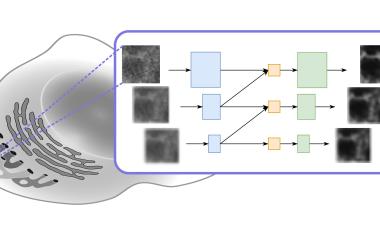

Neue Deep-Learning-Architektur steigert Kontrast und Auflösung.

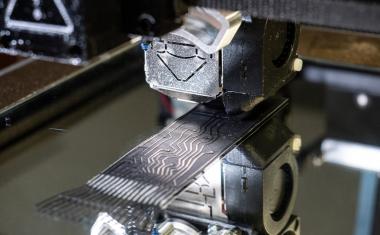

Neuer Produktionsprozess für industriell begehrte Übergangsmetallnitride entwickelt.

EU-Projekte steigern Haltbarkeit und Effizienz von flexiblen Solarzellen.

Neues IR-System erkennt eine Vielzahl von atmosphärischen Verbindungen.

Prototyp hält gebrechliche und ältere Personen länger mobil.

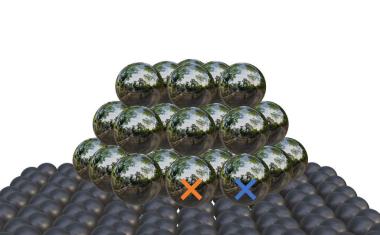

Komplexes Zusammenspiel von Metall-Nanopartikeln und Kohlenstoff-Untergrund.

Schwimmendes Labor für die Küsten-, Wasserstoff- und Membranforschung.

Messung lässt sich zur Bestimmung der Sonnenentstehungszeit nutzen.

Neues Sensormaterial auf der Basis von Keramik-Partikeln.

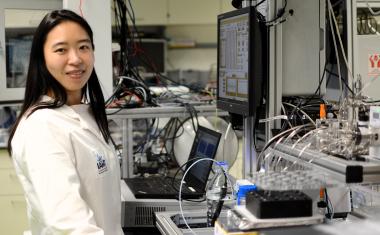

Elektrochemischer Membranreaktor fängt effizient Steroidhormone ein.

Farbliche Anpassung von Solarmodulen macht Photovoltaik an Gebäuden beliebter.

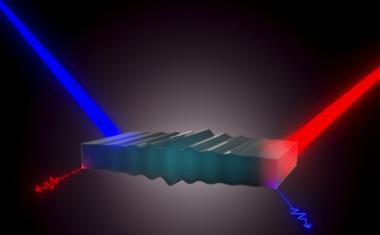

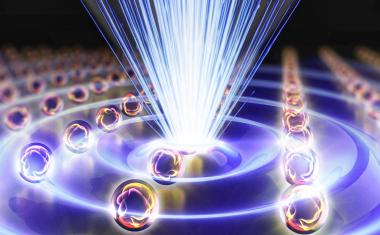

Neue, effiziente Methode verschränkt Photonen mit akustischen Phononen.

Neue Studie zeigt konkrete Aufgaben der Regionen, um Treibhausgasneutralität zu erreichen.

Pilotanlage liefert heißen Prozessdampf aus erneuerbaren Energien.

Globaler CO2-Ausstoß wird 2024 voraussichtlich auf 41,6 Milliarden Tonnen steigen.

Die DPG-Preisträgerinnen und -Preisträger für das Jahr 2025 stehen fest.

Vierdimensionalen Materialien eignen sich für die Verarbeitung von Information.

Pfiffige Methode zur Analyse von Wasserstoffbrückenbindungen in Schwefelwasserstoff.

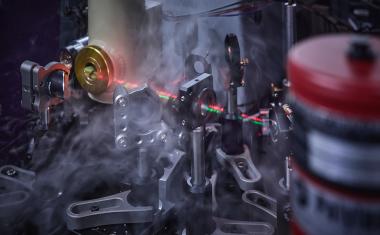

Neue Methode soll künftig hochpräzise Quantensimulationen ermöglichen.