Verborgene Defekte

Verbundmaterialen lassen sich durch eingebaute Nanoröhrchen leichter inspizieren.

Verbundmaterialen lassen sich durch eingebaute Nanoröhrchen leichter inspizieren.

Das Experiment GeoFlow II soll beim Verständnis von Magmaströmungen helfen.

Ein neu entdeckter Brauner Zwerg hat die Temperatur siedenden Wassers.

Perfekt ausgerichtete fermionische Moleküle wollen nicht chemisch reagieren.

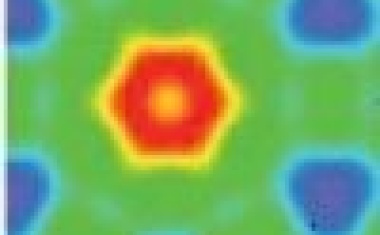

Auf einer Festkörperoberfläche lässt sich unterscheiden, ob Gitterschwingungen oder Spinwellen angeregt werden.

(a) Keramiken im Hitzetest (b) blaue Laserdiode (c) stents in CVD-Anlage

Ein Modell hilft beim Verständnis des Zusammenspiels von Mikropartikeln bei der Katalyse.

Mit LISA ließe sich überprüfen, ob das frühe Universum weniger als drei räumliche Dimensionen hatte.

Polymergerüste für kontrollierte drei-dimensionale Zellkulturen durch fotolithografisches Laserschreiben hergestellt.

Vom 28. März bis 1. April geht es am KIT um Teilchenphysik, Mathematische Physik und Gravitationsforschung.

Mechanische Belastbarkeit von Aptameren gibt gebundene Moleküle preis.

Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Kiel.

Die Raumsonde Messenger ist in die Umlaufbahn des Merkur eingeschwenkt.

Ein organischer Mikroprozessor besitzt mehr Transistoren als Intels Urvater heutiger Prozessoren.

Forscher entdecken mit dem Weltraumteleskop Kepler Schwingungsmoden eines Roten Riesen, die durch das Zentrum des Sterns hindurch laufen.

Die Raumsonde Messenger ist in die Umlaufbahn des Merkur eingeschwenkt.

Ein organischer Mikroprozessor besitzt mehr Transistoren als Intels Urvater heutiger Prozessoren

Dipole ändern in bestimmten ferroelektrischen Materialien ihre Orientierung kontinuierlich.

Kontrolle über die Spinzustände einzelner Atome in einem optischen Gitter.

Masse von vier Nukliden nahe der Protonen-Abbruchkante bestimmt.

Ionische Flüssigkeiten erlauben möglicherweise eine schonende Gewinnung von Bitumen.

Durch Hologramme lassen sich dreidimensionale, schleifenartige optische Fallen realisieren.

Platzierung von Nanopartikeln ermöglicht die Steuerung des Wachstums poröser metallorganischer Gerüstverbindungen.

Wissenschaftliche Gesellschaften informieren über das Erdbeben, den Tsunami und die Reaktorstörfälle in Japan.

(a) Selbstoszillierendes Gel (b) Phasengrenzen (c) Holographische optische Falle

Studie der DPG erkennt Zurückhaltung bei der Akzeptanz des Bachelors gegenüber höheren Qualifikationen

Nanokomposit zur schnellen Speicherung von Wasserstoff hoher Dichte.

Modellierung von Neuronengruppen gibt Aufschluss über die vergleichsweise kurzen Reaktionszeiten.

Höhere Wasserausbeute und geringerer Salzgehalt.

Studie der DPG erkennt Zurückhaltung bei der Akzeptanz des Bachelors gegenüber höheren Qualifikationen.

Ungewöhnlich stabiler Polarwirbel sorgt für Bedingungen, wie sie bisher nur vom Südpol bekannt sind.

Mit Laserpulsen erzeugte Elektronenbündel erstmals zusammen mit ihrer treibenden Plasmawelle aufgenommen.

Den größten Anstieg verzeichnen die Ingenieurwissenschaften.

Spezielle Moleküle bilden eine flüssige und dynamische Wabenstruktur aus.

Regelmäßig geordnete Kristalle durch Selbstorganisation aus würfelförmigen Nanopartikeln hergestellt.