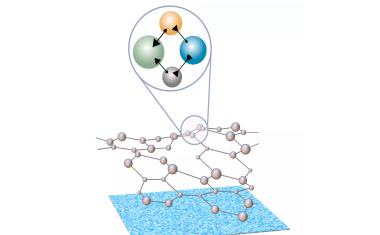

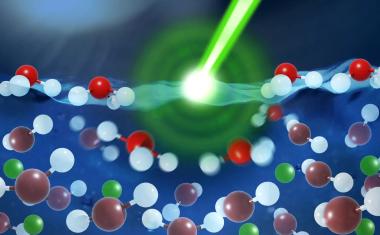

Fänger für das Treibhausgas

Vielversprechendes Material für die Abtrennung von Kohlendioxid untersucht.

Vielversprechendes Material für die Abtrennung von Kohlendioxid untersucht.

Analyse des Verdunstungsverhaltens von Tropfen ist unter anderem für den 3D-Druck relevant.

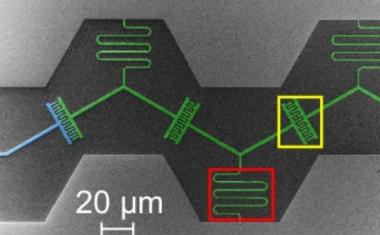

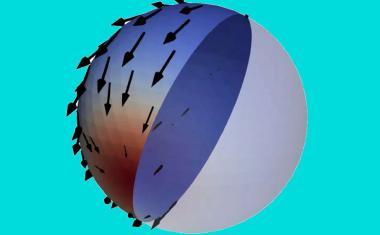

Topologie in der Mikrowellenphotonik kann Systeme von miteinander gekoppelten Quantenresonatoren verbessern.

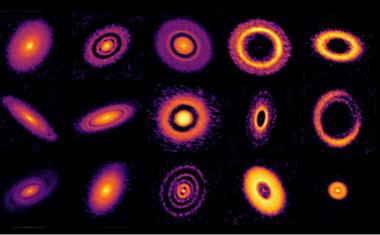

Untersuchung an ringförmigen Strukturen belegt regional lebendige Tektonik auch ohne globale Plattentektonik.

Singulett-Spaltung lässt sich über den pH-Wert einstellen – unter anderem interessant für Sensoren in der medizinischen Diagnostik.

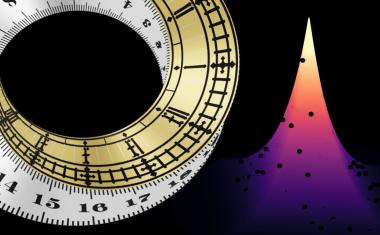

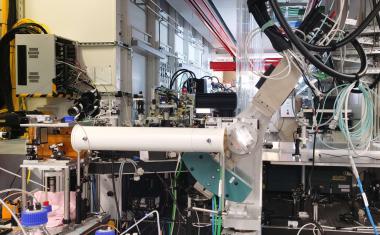

Mit einer Penning-Falle ist der Transport von Protonen außerhalb eines Labors gelungen.

Bisher genaueste Kartierung dreier Regionen in der zentralen molekularen Zone erstellt.

Chaotisch angeordnete Atome produzieren verblüffende, magnetische Ordnung.

Unerwarteter Bereich schwerer, neutronenarmer Isotope in der Nuklidkarte identifiziert.

Subglaziale Ströme der Westantarktis beeinflussen das Schmelzen des Eises.

Laserchip nutzt nichtlineare Effekte, um ultrakurze Lichtimpulse zu erzeugen.

Neue Methode kombiniert Lichtmikroskopie mit dem Einsatz von Hydrogelen und Deep Learning.

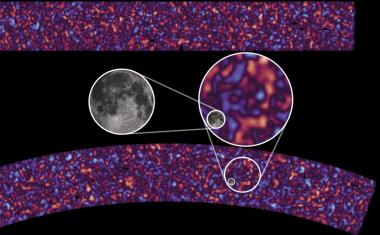

Stärke der Hintergrundstrahlung wurde bislang vermutlich überschätzt.

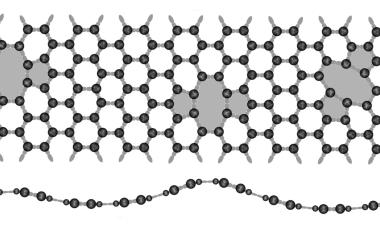

Akkordeoneffekt gibt den Weg frei für neue Anwendungen des zweidimensionalen Materials.

Wechselwirkungen zwischen Molekülen können als stabilisierender Faktor für biologische Systeme dienen.

Rasante Entmagnetisierung durch spinpolarisierte Stromimpulse beobachtet.

Energiesparendes Verfahren für die Gewinnung des Metalls für Batterien, Magnete und Edelstahl.

Gebremstes Licht bildet relativistischen Terrell-Penrose-Effekt ab.

Wasserstoffisotop zeigt unerwartet starke Wechselwirkung zwischen Neutronen innerhalb des Kerns.

Neuer Test zur Überprüfung von Einsteins Gravitationstheorie am Large Hadron Collider.

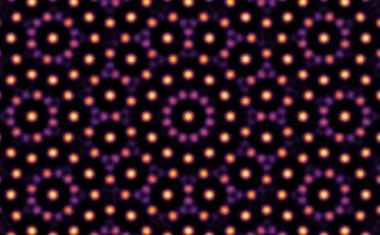

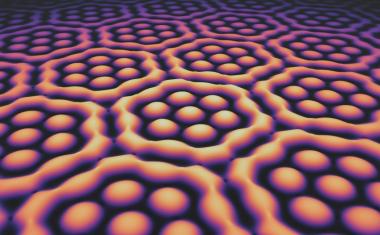

Neue Theorie über die Eigenschaften von bosonischen Quanten-Quasikristallen.

Elektronen-Tunnelspektroskopie unter hohem Druck offenbart Energielücke im supraleitenden H₃S.

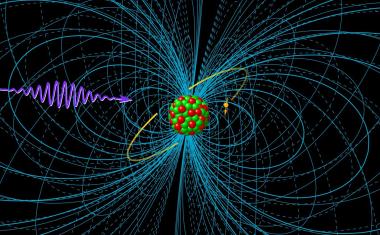

Test der Quantenelektrodynamik umgeht unzureichende Kenntnis der Kernstruktur.

Neue Methode für die Analyse von Ladungsprozessen an Grenzflächen.

Raumzeittopologische Ereignisse sind erstaublich robust gegenüber äußeren Störungen.

Lichtfelder nehmen dank plasmonischer Skyrmionen-Taschen eine ungewöhnliche Struktur an.

Kombinierte Rasterkraftmikroskopie und Röntgen-Photoelektronenspektroskopie verbessert Analyse rauer Siliziumoberflächen.

Neue thermoelektrische Hybridmaterialien sind effizient, günstig und stabiler als herkömmliche Thermoelektrika.

Finaler Datensatz des Kilo-Degree Survey bestätigt das Standardmodell der Kosmologie.

Erstmals lassen sich eindimensionale, abelsche Anyonen nachweisen.

Grenzen für den Wirkungsgrad in organischen Solarzellen bestimmt.

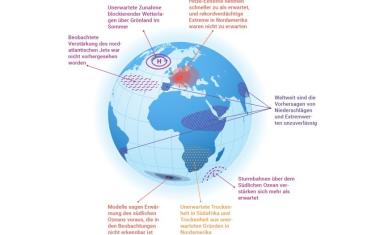

Regionale Unstimmigkeiten stellen die Klimaforschung vor neue Herausforderungen.

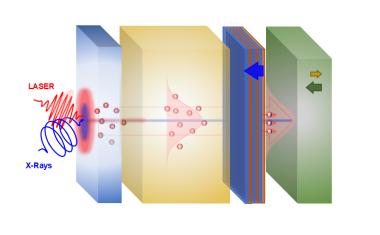

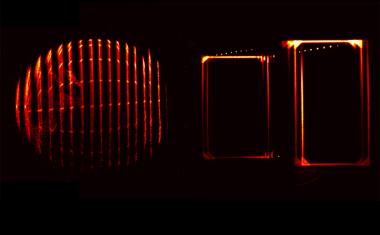

Photonenenergien von über 15 Kiloelektronenvolt lassen sich mit höchster Präzision und verbesserter Effizienz nachweisen.

Maschinelles Lernen liefert Designs, die besser sind als Detektoren der nächsten Generation.

Physiker stellen das klassische Dogma infrage, wonach der molekulare Motor Myosin für die Fortbewegung von Säugetierzellen notwendig ist.