Der Herr der Blätter

Vor 125 Jahren wurde Ernst Brüche geboren. Der Pionier der Elektronenoptik begründete die Physikalischen Blätter.

Alexander Pawlak

Ernst Carl Reinhold Brüche, so sein vollständiger Name, wurde am 28. März 1900 als Sohn des Pharmazeuten Louis Ernst Brüche und seiner Frau Clara, geb. Welcke, geboren. Seinen Vater verlor er bereits mit zehn Jahren und wuchs im heute zu Polen gehörenden Bydgoszcz und Sopot auf, wo er das Gymnasium besuchte. Durch Wehrdienst im Ersten Weltkrieg verzögerte sich sein Abitur und Ernst Brüche begann im Sommersemester 1919 ein Studium an der Technischen Hochschule Danzig, zunächst bis zum WS 1920/21 in Elektrotechnik, danach in Physik und Mathematik.

Im Februar 1926 promovierte er zum Dr.-Ing., die Habilitation folgte ein Jahr später. 1929 wurde er Mitglied der DPG, „zu deren Ansehen Brüche gerade in schwierigster Zeit wesentlich beitrug“, wie der Physiker Helmut Rechenberg in seiner Würdigung zum 100. Geburtstag von Ernst Brüche schreibt. Rechenberg charakterisiert die zwei wichtigen Perioden in Brüches Leben als „Pionierzeit des kühn vorpreschenden Forschers an der Hochschule und in der Industrie und die Reifezeit als freier Unternehmer und wissenschaftlicher Publizist nach dem 2. Weltkrieg.“

Brüche forschte an der TH Danzig unter Carl Ramsauer zum Ramsauer-Effekt, d. h. den anomalen Wirkungsquerschnitt langsamer Elektronen in Edelgasen. Mit Ramsauer wechselte Brüche 1927 an das Forschungsinstitut der Berliner Firma AEG, wo er sich intensiv mit „geometrischer Elektronenoptik“ befasste. Im Laufe der 1930er-Jahre leistete er wichtige Beiträge zur Entwicklung der Elektronenmikroskopie. Eine Dozentur an der TH Berlin, so schreibt es Helmut Rechenberg, blieb Brüche „mangels Verdienste um die nationalsozialistische Bewegung“ versagt.

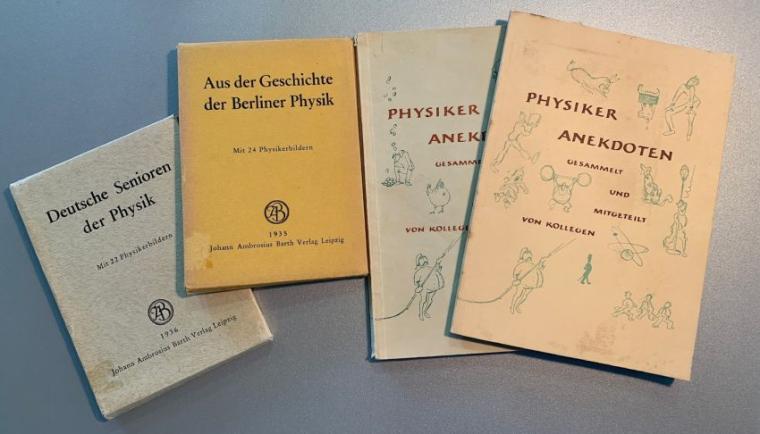

Publizistisch engagierte sich Ernst Brüche, indem er 1935 und 1936 zwei Mappen mit Bildern von Physikern veröffentlichte: eine „Aus der Geschichte der Berliner Physik.“, die andere mit „Deutschen Senioren der Physik“, die das 70. Lebensjahr überschritten hatten. Dies war Teil seines Engagements im Rahmen der 1933 geschaffenen Bild- und Filmsammlung der Gesellschaft für Technische Physik. Brüche sammelte auch Physiker-Anekdoten, die er Anfang der 1950er-Jahre in zwei Broschüren im von ihm gegründeten Physik-Verlag veröffentlichte. Auch Tonaufnahmen wurden für das Archiv angefertigt, etwa von der Festsitzung der DPG zum 80. Geburtstag von Max Planck. Diese Aufnahmen sind mittlerweile auch auf CD erhältlich.

Seine nachhaltigste publizistische Tätigkeit ist sicher die Gründung der Physikalischen Blätter, die unter ideologisch sehr problematischen Umständen auf Anregung von Carl Ramsauer geschah, der seit 1940 DPG-Präsident war. Ernst Brüche erhielt als Ramsauers Verbindungsmann zur Presse und Leiter des „Informationszentrums Physik“ den Auftrag, eine „Zeitschrift besonderer Art“ ins Leben zu rufen: „Monatlich regelmäßig sollten einige bebilderte Blätter die Öffentlichkeit über die Bedeutung der physikalischen Forschung und Wissenschaft sowie über den Beruf des Physikers unterrichten, den Kollegen sollte sie physikalische Nachrichten und einigen ermunternden Lesestoff anbieten und den wissenschaftlichen Nachwuchs für den Beruf des Physikers interessieren.“

Die handlichen Hefte hießen nach einigen Überlegungen „Physikalische Blätter“. Das erste Heft erschien im Mai 1944, die beiden Hefte des Jahrgangs 1945 konnten aufgrund des Krieges nur in wenigen Exemplaren ausgeliefert werden. Brüche war 1943 aus Berlin nach Schönberg bei Görlitz geflohen, im Februar 1945 gelangte er über Dresden nach Helmbrechts in Oberfranken. Ende 1945 kam er schließlich nach Mosbach in Baden, wo er die Publikation der Physikalischen Blätter wieder aufnahm, die er bis 1972 fortführte. Der Wissenschaftshistoriker Klaus Hentschel nutzte insbesondere die ersten Nachkriegsjahrgänge der Zeitschrift für seine ausführliche Untersuchung der Mentalität deutscher Physiker in der frühen Nachkriegszeit.

In Mosbach installierte Brüche auch ein elektronenmikroskopisches Privatlabor. Dort untersuchte er unter anderem Staubproben von Apollo 11, die er über Josef Zähringer vom Max-Planck-Institut für Kernphysik erhalten hatte. Zudem erforschte er bis 1972 die Grundlagen der Elektronenmikroskopie und ihrer Anwendung in der gewerblichen Wirtschaft. Zeiss baute noch bis 1961 Elektronenmikoskope nach seinen Plänen, bis sich das Transmissionselektronenmikroskop nach Ruska und die Raster-Elektronenmikroskopie nach Manfred von Ardenne durchsetzten.

Zum Vermächtnis von Ernst Brüche gehört sicher seine Meinungsrubrik Ceterum Censeo in den Physikalischen Blättern, in welcher er kein Blatt vor den Mund nahm, um etwa zur Freiheit der Forschung oder zu den Zeitumständen Stellung zu beziehen. „Mir scheint, dass die Beiträge der Physikalischen Blätter in dieser Richtung wichtiger sind als die rein physikalischen“, gestand Brüche einmal.

Sein Nachlass findet sich im Archiv des Technoseums in Mannheim. Eines der in Mosbach unter Leitung von Ernst Brüche gebauten Elektronenmikroskope wurde später von der Stadt zurückgekauft und ist heute in der Ideenwerkstatt am Wasemweg zu sehen. Die von ihm betreuten Jahrgänge der Physikalischen Blätter sind nach ihrer Digitalisierung frei in der Wiley Online Library zugänglich und laden zum Stöbern und Schmökern ein, etwas, das Ernst Brüche sicherlich gefreut hätte.

Weitere Informationen

- Helmut Rechenberg, Vom „Übermikroskop“ zu den Physikalischen Blättern. Erinnerung an Ernst Brüche zum 100. Geburtstag, Physikalische Blätter, März 2000, S. 75 PDF

- „Ceterum censeo“ – ein zeitgeschichtlicher Rückblick auf dreihundert „Letzte Seiten”︁, Physikalische Blätter 29, 51 (1973) PDF

- Ernst Brüche, Über ein Jahrzehnt Bild- und Filmsammlung Deutscher Physiker, Physikalische Blätter 1, 44 (1944) PDF

- Artikel von Ernst Brüche in den Physikalischen Blättern (Wiley Online Library)

- Artikel über Ernst Brüche in den Physikalischen Blättern (Wiley Online Library)