Smartes Gaspedal für Qubits

Forschende der Universität Basel haben ein Quanten-Bit gleichzeitig schneller und robuster gemacht.

Bei der Herstellung von Qubits stehen Forschende vor einem Dilemma: Einerseits muss es möglichst gut von seiner Umgebung abgeschirmt werden, da seine Quanten-Überlagerungen sonst in kurzer Zeit zerfallen und die Quantenrechnung gestört wird. Andererseits will man aber Qubits möglichst schnell antreiben, was eine starke Wechselwirkung mit der Umgebung voraussetzt. Normalerweise sind diese beiden Bedingungen nicht gleichzeitig erfüllbar, da eine höhere Antriebsgeschwindigkeit automatisch eine kürzere Kohärenzzeit, also einen schnelleren Zerfall der Überlagerungen, nach sich zieht. Einem Team um Dominik Zumbühl von der Universität Basel ist es nun gelungen, ein Spin-Qubit so einzustellen, dass gleichzeitig seine Geschwindigkeit und auch die Kohärenzzeit deutlich gesteigert werden konnten.

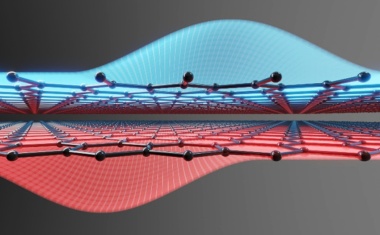

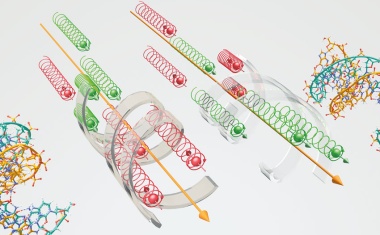

„Anfangs haben wir uns gefragt, was passiert, wenn wir bei unserem Qubit einfach mal ‚Gas geben‘ – aber nicht einfach irgendwie, sondern auf smarte Weise“, sagt Miguel Carballido. Er und seine Kollegen hatten über mehrere Jahre ein winziges Gerät konstruiert, das aus einem nur zwanzig Nanometer dicken Draht aus Germanium besteht und mit einer dünnen Schicht Silizium ummantelt ist. Danach entfernten sie ein einzelnes Elektron aus einem niedrigen oder höheren Energieniveau des Drahtes, wodurch ein Loch entsteht.

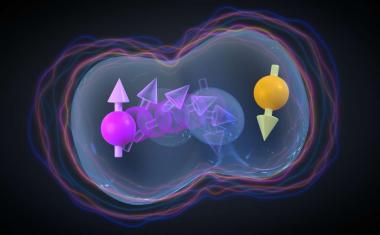

Für ein solches System hatten theoretische Physiker um Daniel Loss an der Universität Basel vor einigen Jahren einen Mechanismus vorhergesagt, der das Unmögliche möglich machen sollte: ein schnellerer Antrieb bei gleichzeitig längerer Kohärenzzeit. „Dazu nutzen wir eine bestimmte Form der Spin-Bahn-Kopplung aus“, erklärt Carballido. Dabei erzeugt ein Elektron oder ein Loch das sich bewegt ein Magnetfeld. Dieses wiederum koppelt an den Spin des Teilchens, beeinflusst also seine Energie durch eine magnetische Wechselwirkung. Dieser Effekt ist für Löcher in einem Festkörper sehr stark und zudem elektrisch steuerbar.

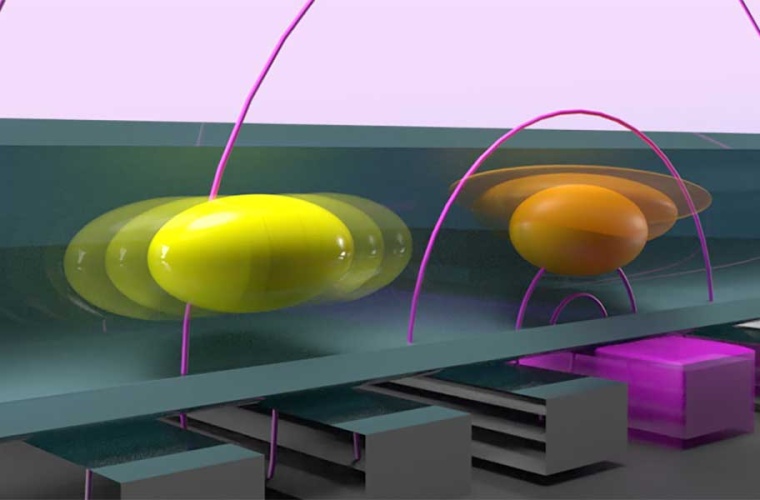

Mithilfe einer elektrischen Spannung, die sie an den Nanodraht anlegen, können die Basler Forschenden daher beeinflussen, ob das Loch hauptsächlich aus einem niedrigen oder höheren Energieniveau stammt, oder aus einer Mischung der beiden Niveaus. Diese Mischung hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie das „Gaspedal“ für den Antrieb des Qubits reagiert: Bei einer bestimmten Mischung kommt es zu einem Plateau, bei dem ein weiteres Drücken aufs Gaspedal den Antrieb nicht mehr beschleunigt, sondern abbremst.

Dieses Plateau hat aber auch zur Folge, dass Fluktuationen, beispielsweise von elektrischen Feldern in der Umgebung, das Qubit viel weniger beeinflussen als bei einer herkömmlichen Spin-Bahn-Kopplung. Dadurch werden die Quantenzustände weniger gestört, und die Kohärenzzeit verlängert sich. „So konnten wir die Kohärenzzeit unseres Qubits um das Vierfache verlängern und den Antrieb gleichzeitig dreimal schneller machen“, sagt Carballido.

Dazu kommt eine weitere Besonderheit: Anstelle der extrem niedrigen Temperaturen von weniger als 100 Milli-Kelvin, die normalerweise für ein Qubit nötig sind, genügen recht warme 1,5 Kelvin. Das ist weniger energieaufwändig und kommt ohne das rare Helium-3 aus.

Bislang funktioniert der Plateau-Trick nur in den Basler Nano-Drähten, in denen sich Löcher lediglich in einer Raumdimension bewegen können. Zumbühl und seine Mitarbeitenden hoffen jedoch, dass sich die Methode bald auch auf zweidimensionale Halbleiter und auch auf andere Arten von Qubits anwenden lässt. Das könnte dann ein wichtiger Beitrag auf dem Weg zu leistungsfähigeren Quantencomputern sein. [U Basel / dre]

Weitere Informationen

- Originalveröffentlichung

M. J. Carballido, S. Svab, R. S. Eggli et al., Compromise-free scaling of qubit speed and coherence, Nat. Commun. 16, 7616, 15. August 2025; DOI: 10.1038/s41467-025-62614-z - National Center of Competence in Research Spin Qubits in Silicon (NCCR SPIN), www.nccr-spin.ch, Schweizerischer Nationalfonds (SNF)

- Quantum Coherence Lab - Zumbühl Group, Department Physik, Universität Basel

Anbieter

Universität BaselPetersplatz 1, Postfach

4001 Basel

Schweiz

Meist gelesen

Das Beste aus zwei Welten: hybride Exzitonen

Forschende entdecken neuartigen Quantenzustand an Grenzfläche zwischen zweidimensionalem und organischem Halbleiter.

Teleportation zwischen zwei Quantenpunkten gelungen

Quanten-Wifi: Polarisationszustand eines einzelnen Photons per Freiraumverbindung zwischen zwei Universitätsgebäuden auf ein anderes übertragen.

Mysteriöses dunkles Objekt im fernen Universum

Gravitationslinse weist auf unsichtbaren Masseklumpen hin wie von der Theorie der kalten Dunklen Materie vorhergesagt.

Darmstädter Forschende bringen Verständnis quantenmechanischer Systeme voran

Ein Team unter Leitung der TU Darmstadt hat ein Problem der Quantenphysik durch innovative Umformulierung in eine deutlich einfachere Version übersetzt – ohne dabei wichtige Informationen zu verlieren.

Chrom-Sulfid-Bromid bietet Ansätze für neuartige Speicherelemente

Forschende des Labors für Magneto-Optik in Darmstadt beeinflussen die Magnetisierung einzelner atomar dünner Schichten.