Der Strömungsdynamiker

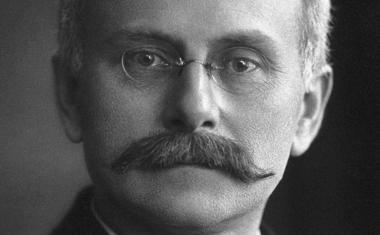

Vor 150 Jahren wurde Ludwig Prandtl geboren, der als „Vater der Aerodynamik“ gilt.

Anne Hardy

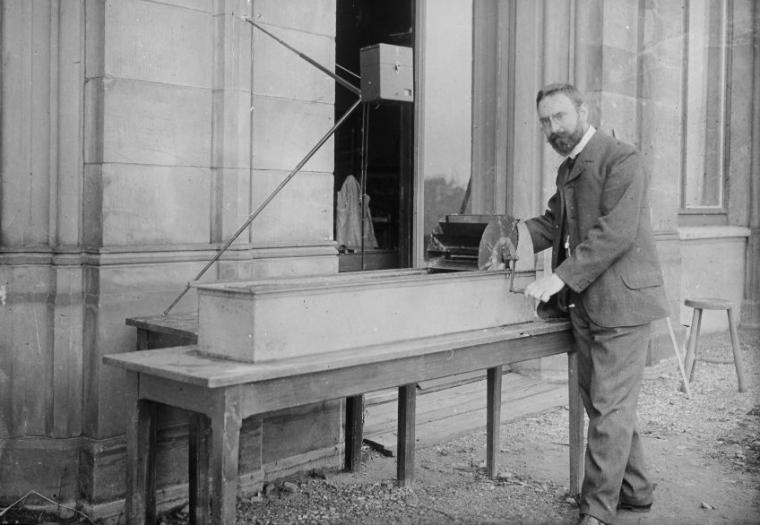

Mit seinem Windkanal „Göttinger Bauart“ begründete Ludwig Prandtl die experimentelle Strömungsforschung. Er untersuchte große umströmte Körper, insbesondere Flugkörper. In beiden Weltkriegen hatte Prandtls Forschung große militärische Bedeutung.

Ludwig Prandtl, geboren vor 150 Jahren am 4. Februar 1875 in Freising, war der Sohn eines Professors an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Weihenstephan bei München. Der Vater Alexander Prandtl konstruierte 1875 die erste kontinuierlich arbeitende Milchzentrifuge. Sein Sohn studierte Ingenieurwissenschaften an der Technischen Hochschule München und promovierte 1900 bei August Föppl. Nach einer kurzen Anstellung bei der Nürnberger Maschinenfabrik MAN erhielt er 1901 eine Professur für Mechanik an der Technischen Hochschule Hannover. Dies geschah auf Fürsprache Arnold Sommerfelds, der von Prandtls Dissertation begeistert war. So wurde Prandtl mit gerade einmal 26 Jahren der jüngste Professor Preußens.

Prandtl ließ sich in seinen Arbeiten von experimentellen Beobachtungen leiten. Sein Biograph Michael Eckert zitiert ihn: „Die Gleichungen kommen erst später dran, wenn ich glaube, die Sache verstanden zu haben.“ Bei MAN war ein Problem mit einer Anlage zum Absaugen von Hobelspänen und Schleifstaub aufgetreten. Um die Druckverluste im Rohr zu beheben, hatte Prandtl es konisch erweitern lassen. Dadurch war es zu einem unerwarteten Strömungsabriss gekommen. Als junger Professor wollte er diesem Problem auf den Grund gehen. Er konstruierte einen kleinen Wasserkanal, in dem er die Strömung über ein von Hand betriebenes Wasserrad erzeugte. Auf einen Zwischenboden setzte er unterschiedlich geformte Körper und untersuchte insbesondere die Strömung an deren Rändern. Durch den Zusatz von Eisenglimmer konnte Prandtl die Strömung sichtbar machen.

Er beobachtete, dass eine dünne Flüssigkeitsschicht durch die Reibung an der Wand des umströmten Körpers in Rotation versetzt wird, sich in die freie Strömung hinausschiebt und von der Wand ablöst. Daraus leitete er seine „Grenzschichttheorie“ ab. Er ging davon aus, dass die Viskosität der Flüssigkeit nur innerhalb einer dünnen Grenzschicht relevant ist, in der sich die Strömungsgeschwindigkeit rasch ändert. Den Rest der Strömung behandelte er wie eine ideale Flüssigkeit. Dadurch konnte er die schwer lösbaren Navier-Stokes-Gleichungen für reale Flüssigkeiten vereinfachen. Als er seine Theorie 1904 beim Mathematikerkongress in Heidelberg vorstellte, erkannte der Göttinger Mathematiker Felix Klein sofort ihre Relevanz und machte sich für die Berufung Prandtls zum Leiter des Göttinger Instituts für Technische Physik stark.

Felix Klein beauftragte den frisch berufenen Kollegen, eine „Modellversuchsanstalt für Aerodynamik“ mit einem Windkanal zu planen. Darin sollte er im Auftrag der Industrie Luftschiffmodelle untersuchen. Prandtls Windkanal „Göttinger Bauart“ fand viele Nachahmer. Im Ersten Weltkrieg wurde seine Modellversuchsanstalt zur „Aerodynamischen Versuchsanstalt (AVA)“ ausgebaut. Sie diente unter anderem dazu, Strömungsprofile von Bomben zu optimieren. Schon vor dem Krieg hatte Prandtl das Strömungsprofil von Kugeln untersucht. 1913 war er nach Paris zu Gustave Eiffel gereist, weil dieser in seinem Labor an gleich großen Kugeln nur einen halb so großen Widerstand gemessen hatte wie das Göttinger Labor. Wie sich herausstellte, verwendete Eiffel eine höhere Strömungsgeschwindigkeit. Das führte Prandtl zu der Erkenntnis, dass der Widerstand sich abrupt ändert, wenn eine bestimmte Geschwindigkeit überschritten wird, bei der eine laminare Strömung turbulent wird.

1909 heiratete Ludwig Prandtl Gertrud Föppl, die Tochter seines Doktorvaters. Prandtl war der Familie auch über die Münchener Zeit hinaus verbunden geblieben und ein häufiger Gast in deren Landhaus in Ammerland. Außerdem hatte er die beiden Söhne Otto und Ludwig Föppl in Göttingen unter seine Fittiche genommen. Otto wurde sein Assistent in der Modellversuchsanstalt und Ludwig begann im Wintersemester 1908/1909, bei ihm zu studieren.

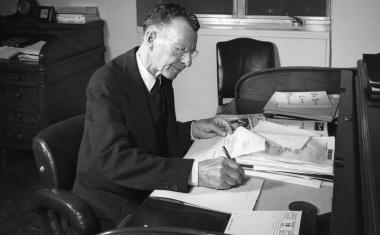

Zu Prandtls wichtigsten Schülern zählt sein erster Assistent, der Ungar Theodore von Kármán, der ebenfalls bedeutende Beiträge zur Strömungsforschung leistete und später das Institut für Mechanik und flugtechnische Aerodynamik in Aachen leitete. 1929 stellte Prandtl die einzige Frau an der AVA ein, die promovierte Ingenieurin Irmgard Lotz. Sie löste ein wichtiges Problem der Tragflügeltheorie, die Prandtl 1917 entwickelt hatte und die ihn zum international führenden Strömungsforscher gemacht hatte.

Dank der Arbeit von Irmgard Lotz ließen sich der Auftrieb und das Strömungsfeld von Flugzeugflügeln wesentlich einfacher berechnen. Prandtl vertraute ihr daraufhin die Leitung einer Gruppe von Wissenschaftlern und Rechnerinnen an. Zu dieser Zeit, als es noch keine Computer gab, wurden aufwändige Rechnungen – wie auch in der Astronomie – meist von Frauen gemacht. 1937 schlug Prandtl seine Gruppenleiterin als Forschungsprofessorin vor, was das Reichsluftfahrtministerium jedoch ablehnte.

Auf Prandtls Initiative wurde 1925 das Kaiser-Wilhelm-Institut für Strömungsforschung gegründet. In dieser Zeit beschäftigte ihn vor allem die vor dem Krieg gemachte Entdeckung, dass der Strömungswiderstand von Kugeln nicht wächst, sondern abnimmt, wenn eine laminare Strömung in eine turbulente übergeht. Ab 1923 stand er in einem engen Austausch mit dem britischen Physiker Geoffrey Ingram Taylor in Cambridge. Beide arbeiteten an einer Turbulenztheorie. Der Durchbruch zu einer statistischen Behandlung des Problems gelang 1941 dem russischen Mathematiker Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow. Unabhängig davon kamen später auch Prandtl, Lars Onsager, Werner Heisenberg und Carl Friedrich von Weizsäcker zu denselben Ergebnissen.

Während der NS-Zeit nutzte Prandtl die militärische Bedeutung seiner Forschung, um Fördermittel für einen neuen Windkanal zu erhalten. 1942 wurde er Vorsitzender der Reichsstelle „Forschungsführung des Reichsluftfahrtministers und Oberbefehlshabers der Luftwaffe“. Gehörte er zu den Forschern, die mit dem NS-System kooperierten, ohne dessen Ideologie zu unterstützen? Michael Eckert beantwortet diese Frage in seiner Biografie differenziert. Zwar wurde Prandtl nicht Mitglied der NSDAP, verortete sich aber „politisch weit im rechten Lager“.

Wenn es darum ging, den Wissenschaftsbetrieb leistungsfähig zu erhalten, nutzte er seinen Einfluss auf die Machthaber. So wandte er sich gegen die Anwendung der Rassengesetze auf seinen Assistenten Willy Prager, der einen Ruf an die TH Karlsruhe angenommen hatte, dann aber als „Vierteljude“ abgelehnt wurde. Ebenso verteidigte er Werner Heisenberg und andere Vertreter der modernen Physik gegen die Angriffe aus dem Lager der „Deutschen Physik“.

Dieses Engagement änderte jedoch nichts an seiner staatstreuen Haltung. Dass er sich selbst in den Dienst der Nazipropaganda stellte, illustriert Eckert anhand eines Briefwechsels mit Taylor im Anschluss an den Mechanik-Kongress im September 1938. In diesen Tagen war mit dem Münchener Abkommen zwischen Hitler und Chamberlain der Kriegsausbruch gerade noch abgewendet worden.

Taylor schrieb: „I realized that you know nothing of what the criminal lunatic who rules your country has been doing and so you will not be able to understand the hatred of Germany which has been growing for some years in every nation which has a free press.” Prandtl erwiderte: „Jedenfalls ist der Kampf, den Deutschland leider gegen die Juden führen musste, zu seiner Selbsterhaltung notwendig gewesen. Es ist nur zu bedauern, dass sehr viele jüdische Wissenschaftler, die selbst an diesen Treibereien gar keinen Teil haben, mit darunter leiden mussten, und es wünschen viele in Deutschland, dass man in diesem Punkt nicht so schroff verfahren wäre.“

In den 1980er-Jahren wurde Prandtls Haltung im Rahmen einer Untersuchung über die angewandte Mathematik im Nationalsozialismus bewertet (Prandtl war langjähriger Vorsitzender der Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik): „Zugleich aber zeigen die Dokumente, dass dieser, unpolitische Deutsche’ durchaus eine politische Stellung bezog und den Nationalsozialismus vor allem in seinem diktatorisch-technokratischen Charakter bejahte“.

Ludwig Prandtl starb am 15. August 1953 in Göttingen.

Weitere Informationen

- Erich Truckenbrodt, „Prandtl, Ludwig“ in: Neue Deutsche Biographie 20, 671 (2001)

- Michael Eckert, Ludwig Prandtl – Strömungsforscher und Wissenschaftsmanager, Springer, Berlin, Heidelberg 2017

- Göttinger Klassiker der Strömungsmechanik (Universitätsverlag Göttingen)

In dieser Buchreihe finden sich auch Bücher von und über Ludwig Prandtl. Die PDF-Versionen sind frei verfügbar. - Susanne Heim, Wissenschaft ohne Gewissen. In: MaxPlanckForschung, Heft 2/2005, S. 60

Weitere Beiträge

- H. Görtler, LUDWIG PRANDTL, Physikalische Blätter 9, 466 (1953) PDF

- H. Görtler, LUDWIG PRANDTL 75 Jahre, Physikalische Blätter 6, 30 (1950) PDF

AP