Neuer Vorsitzender bei LEAPS

Thomas Feurer übernimmt Leitung der europäischen Organisation für beschleunigerbasierte Photonquellen.

Thomas Feurer übernimmt Leitung der europäischen Organisation für beschleunigerbasierte Photonquellen.

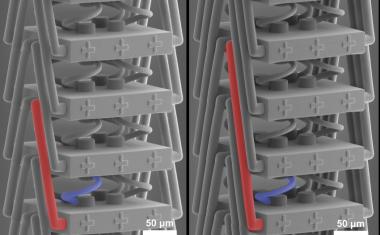

Neuartiges Metamaterial zeigt lokal unterschiedliches Dehnungsverhalten.

Heterostrukturen aus Galliumoxid versprechen hocheffiziente Leistungselektronik.

Weiterentwicklung von Salzbatterien steht im Zentrum eines Projekts der Empa.

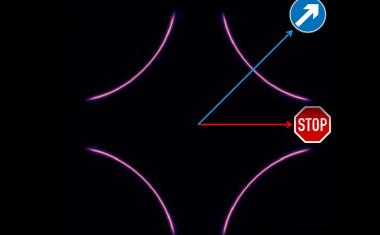

Cyberagentur organisiert Partnering Event zur Entwicklung seitenkanal-resistenter Post-Quanten-Kryptographie.

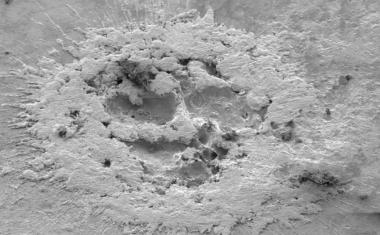

Reststern einer historischen Supernova mit ungewöhnlich asymmetrischem Auswurf identifiziert.

Zusammenwirken von Spannung, Temperatur und Feuchte auf Zuverlässigkeit von PV- und Batterie-Wechselrichtern untersucht.

Das Projekt GeoHEAT soll die geothermische Exploration voranbringen.

Anlage an der Heidelberger Landessternwarte dient der Beobachtung von Sternbildern, Planeten und Satelliten.

In Cupraten sorgt eine antiferromagnetische Wechselwirkung mit langer Reichweite für richtungsabhängiges Verhalten der Elektronen.

Maschinelles Lernen und neue Protokolle sollen Weg zur praxistauglichen Perowskit-Solarzellen ebnen.

Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme und BASF feiern zehn Jahre gemeinsame Arbeit an Halbleiterproduktion und Chipintegration.

Digital-Gipfel 2024 erörterte die Bedeutung des Quantencomputings für die Wertschöpfung von morgen.

Grenzflächeneffekte bei der Entstehung von Luftschadstoffen untersucht.

Erfolgreicher Abschluss des DPG-Symposiums „Die Zukunft unseres Klimas“ in Berlin.

Kühlsystem für Quantentechnologien basiert auf frustrierten Quantenmagneten.

Ganz unterschiedliche Innovationen werden mit dem neuen Mobilfunkstandard möglich.

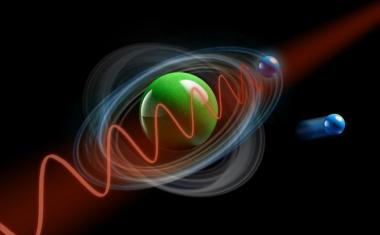

Atomare Verschränkungsprozesse werden auf der Attosekundenskala beobachtbar.

Bioinspiriertes Filtersystem kann Großteil von Mikroplastik aus einer Probe abtrennen.

Der Greve-Preis 2024 geht an Bahriye Aktas, Jochen Guck und Josef Käs.

Ein Festakt war der Höhepunkt zu den Feierlichkeiten des 200-jährigen Bestehens des Physikalischen Vereins.

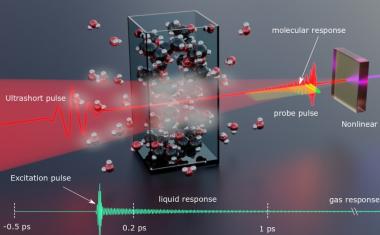

Femtosekunden-Feldoskopie im nahen Infrarot kann winzige Flüssigkeitsmengen messen.

FAIR-Prinzipien erweisen sich als hilfreich beim Datenmanagement in der Katalyseforschung.

Hochfrequentig ansprechbare Flächenlichtmodulatoren bieten exakte Steuerung und hohe Bildqualität.

Am Lehrstuhl für Physik und ihre Didaktik der Uni Würzburg wurden Lehrkräfte für den modernen Unterricht fit gemacht.

Großes Quantenphotonikexperiment mit Hilfe von Hochleistungsrechnen analysiert.

Neues Verfahren macht die elektrochemische Wasserspaltung schneller und nachhaltiger.

Seismik-Verfahren erstellt Untergrundkarte für die tiefe Geothermie.

Das Science Data Management Centre für das CTAO wurde bei DESY in Zeuthen eröffnet.

Thermomechanische Eigenschaften von Erythrozyten wohl maßgeblich für die Fähigkeit von Säugetieren zum Winterschlaf.

Pilotlinie ermöglicht innovative Vakuum-Beschichtung und thermische Nachbehandlung von flexiblem Ultradünnglas.

Bau der Satelliten für die Harmony-Mission vertraglich gesichert.

Neue Untersuchungen widerlegen alte Theorie für windschwache Äquatorregionen.

Neuartiges Röntgenverfahren soll Materialtests für Elektromotoren in der Automobilindustrie ermöglichen.

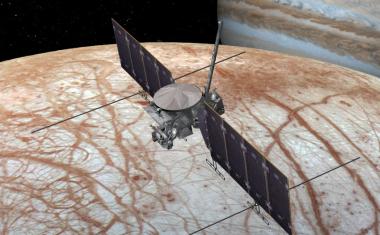

Die NASA-Raumsonde Europa Clipper ist auf die lange Reise zum Jupiter gestartet.