Exotischer Betazerfall in Thallium gemessen

Messung lässt sich zur Bestimmung der Sonnenentstehungszeit nutzen.

Messung lässt sich zur Bestimmung der Sonnenentstehungszeit nutzen.

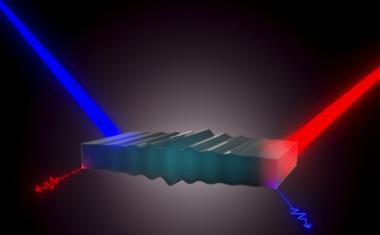

Neue, effiziente Methode verschränkt Photonen mit akustischen Phononen.

Globaler CO2-Ausstoß wird 2024 voraussichtlich auf 41,6 Milliarden Tonnen steigen.

Vierdimensionalen Materialien eignen sich für die Verarbeitung von Information.

Pfiffige Methode zur Analyse von Wasserstoffbrückenbindungen in Schwefelwasserstoff.

Neue Methode soll künftig hochpräzise Quantensimulationen ermöglichen.

Neues Modell liefert Erkenntnisse für technische Anwendungen bei der Bildung von Strukturen.

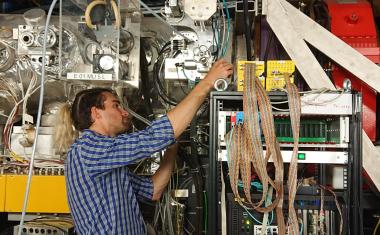

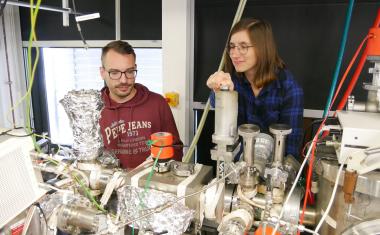

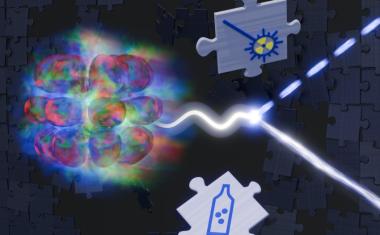

Laser geben Einblick in die Struktur von Atomkernen des Elements 100.

Niederschläge im Amazonas-Regenwald lassen massenhaft natürliche Nanopartikel entstehen.

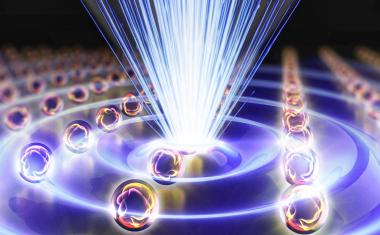

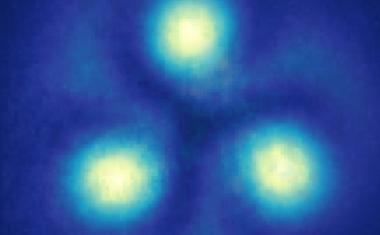

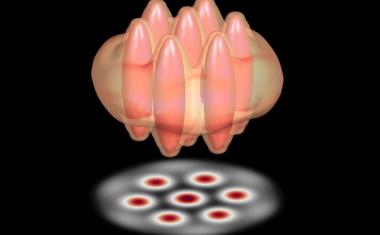

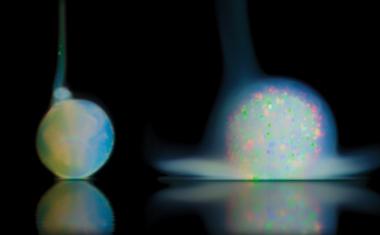

Beobachtung von quantisierten Wirbeln in dipolaren Suprafestkörpern.

Neue Strategie passt Sensoren für vielfältige Einsatzmöglichkeiten an.

Analyse von musikalischen Tonhöhensequenzen ergibt interessante Unterschiede zwischen verschiedenen Komponisten und Musikstilen.

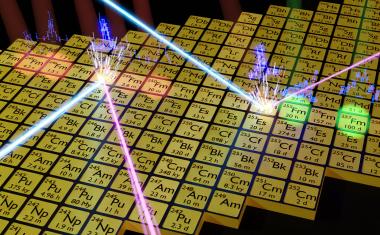

Moscovium ist nun das schwerste jemals chemisch untersuchte Element.

Experimenteller Nachbau des fundamentalen Spin-Modells gelingt dank besonderem Nanographen-Molekül.

Neuartige Berechnungsmethode ermöglicht Simulation von Materialien, wie sie in der Quantenchemie und Quantenphysik relevant sind.

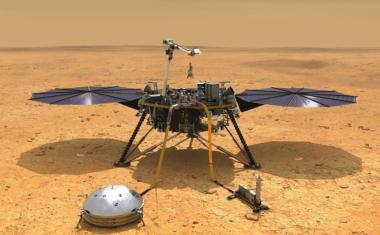

Daten des Marsmaulwurfs zeichnen komplexes Bild der obersten Gesteinsschichten auf unserem Nachbarplaneten.

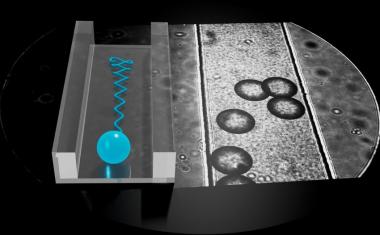

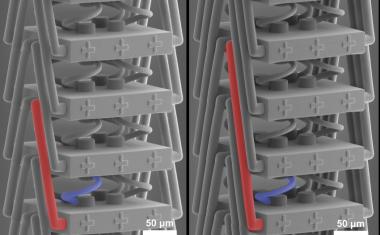

Elektrische Felder und druckgetriebene Strömung können künstliche Mikroschwimmer auf unterschiedliche Bewegungsmuster führen.

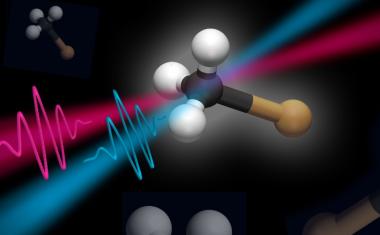

Ultrakurze Pulse liefern Einblick in die molekulare Dynamik nach einer UV-Anregung.

Zugleich fest und supraflüssig: Diese scheinbar paradoxe Kombination von Eigenschaften lässt sich in dipolaren Quantengasen realisieren.

Forschungsteam konnte erstmals die Bildung neuer Korngrenzphasen beobachten.

Neuartiges Metamaterial zeigt lokal unterschiedliches Dehnungsverhalten.

Reststern einer historischen Supernova mit ungewöhnlich asymmetrischem Auswurf identifiziert.

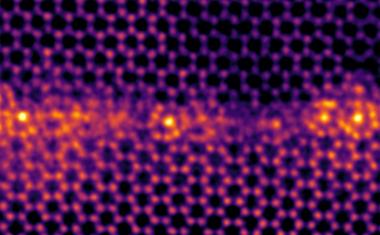

In Cupraten sorgt eine antiferromagnetische Wechselwirkung mit langer Reichweite für richtungsabhängiges Verhalten der Elektronen.

Grenzflächeneffekte bei der Entstehung von Luftschadstoffen untersucht.

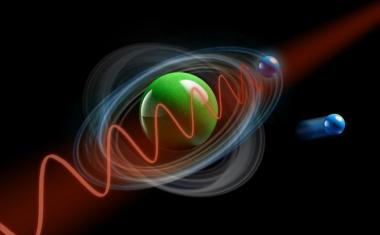

Atomare Verschränkungsprozesse werden auf der Attosekundenskala beobachtbar.

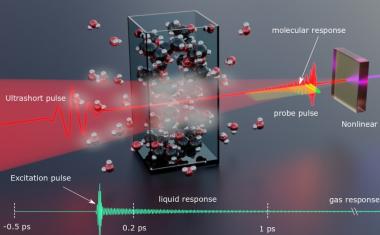

Femtosekunden-Feldoskopie im nahen Infrarot kann winzige Flüssigkeitsmengen messen.

FAIR-Prinzipien erweisen sich als hilfreich beim Datenmanagement in der Katalyseforschung.

Großes Quantenphotonikexperiment mit Hilfe von Hochleistungsrechnen analysiert.

Neues Verfahren macht die elektrochemische Wasserspaltung schneller und nachhaltiger.

Thermomechanische Eigenschaften von Erythrozyten wohl maßgeblich für die Fähigkeit von Säugetieren zum Winterschlaf.

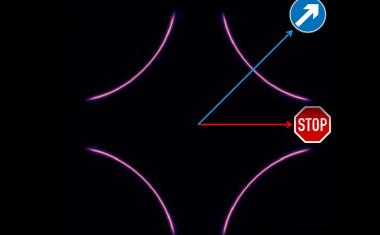

Neue Untersuchungen widerlegen alte Theorie für windschwache Äquatorregionen.

Jahrzehntelange Diskrepanz zwischen unterschiedlichen Messmethoden könnte an angeregten Neutronenzuständen liegen.

Dichteprofil kristalliner milchiger Tropfen mit hoher Orts- und Zeitauflösung bestimmt.

Zusammenhalt von Atomkernen zeigt Verbindung von Kern- und Teilchenphysik.

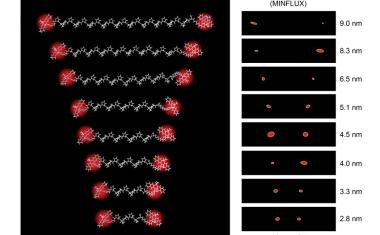

MINFLUX-Methode erlaubt optische Bestimmung intramolekularer Abstände in Biomolekülen mit Ångström-Genauigkeit.