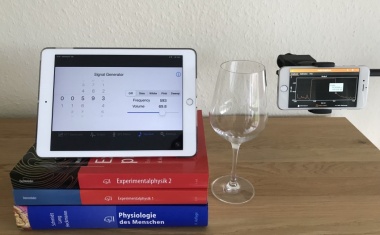

Resonanz und Zersingen von Weingläsern

Nicht nur zu Silvester behaupten manche, Gläser mit ihrer Stimme bersten lassen zu können. Ob da was dran ist, erklärt die neue „Physik in unserer Zeit“.

Nicht nur zu Silvester behaupten manche, Gläser mit ihrer Stimme bersten lassen zu können. Ob da was dran ist, erklärt die neue „Physik in unserer Zeit“.

Die Beziehung von Physik und Literatur ist vielschichtig, wie Klaus Mecke anhand von Brechts Werken in der neuen „Physik in unserer Zeit“ darstellt.

Die Weltklimakonferenz steht im Zeichen des bedrückenden 6. IPCC-Reports. Die neue „Physik in unserer Zeit“ erläutert dessen wissenschaftliche Bedeutung.

Der frischgebackene Nobelpreisträger Anton Zeilinger sagte bereits vor Jahren die Entwicklungen der Quanteninformationsverarbeitung voraus, wie dieses Interview in „Physik in unserer Zeit“ belegt.

Unsere visuelle Wahrnehmung besitzt einen „physiologischen Weißabgleich“ mit interessanten Effekten, wie in der neuen „Physik in unserer Zeit“ erklärt.

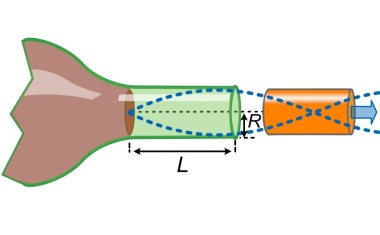

Der European XFEL ermöglicht bahnbrechende Forschung, wie sie das Röntgenlaser-Spezial in der neuen „Physik in unserer Zeit“ vorstellt.

Wie man eine Weinflasche mit einem Flambierbrenner thermodynamisch öffnet, erklärt ein Artikel in „Physik in unserer Zeit“.

Eine zweiteilige Serie in „Physik in unserer Zeit“ erklärt die Herkunft der Elemente durch die kosmische Nukleosynthese im Detail.

Rauschen gehört zum charakteristischen Klang von Musik und ist essentiell für das Sprechen. Das erklärt ein neuer Artikel in „Physik in unserer Zeit“.

Die Xolografie ist eine ganz neue Technik zum volumetrischen 3D-Druck, wie ein neuer Artikel in „Physik in unserer Zeit“ beschreibt.

Die Eigenschaften von Wasser unter extremen Bedingungen wie bei Eismonden und tief in Planeten sind Titelthema der neuen „Physik in unserer Zeit“.

Wie sich der Kosmos im Röntgen- und Gammalicht präsentiert, behandelt die neue Ausgabe von „Physik in unserer Zeit“.

Der 6. IPCC-Report fasst die entscheidenden Fakten zum Klimawandel zusammen. Leitautorin Veronika Eyring erläutert die Situation in „Physik in unserer Zeit“.

Welche Auswirkungen Asteroiden auf der Erde haben können, zeigt die Titelgeschichte der neuen Ausgabe von „Physik in unserer Zeit“.

Die neue Reihe „Physik im Weinkeller“ in „Physik in unserer Zeit“ verbindet Erkenntnis mit Genuss.

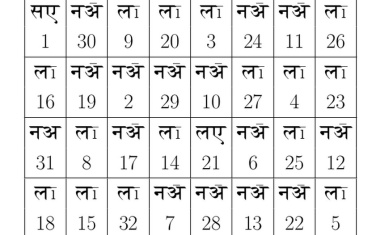

Alte Kreuzwort- und Zahlenrätsel besitzen interessante kombinatorische und topologische Problemstellungen zwischen Sprache und Wissenschaft.

Die Dauer von Raumfahrt-Missionen kann auch zu finanziellen Problemen führen, wie das Editorial der neuen Ausgabe von „Physik in unserer Zeit“ schildert.

Elementare thermodynamische Betrachtungen weisen auf gefährliche Nebenwirkungen für den Wasserhaushalt hin.

Die neue Ausgabe von „Physik in unserer Zeit“ befasst sich mit der Neubestimmung des Kilogramms.

Schwarze Löcher sind Lösungen der Allgemeinen Relativitätstheorie. Lange waren sie noch reine Spekulation, inzwischen wurden einige entdeckt.

Die Häufung extremer Wettereignisse wie Hitzewellen und Starkregen belegt den dringenden Handlungsbedarf in der Klimapolitik.

Xylophone und Marimbas gab es bereits in der Antike. Ihre Klangeigenschaften basieren auf einem interessanten Schwingungsverhalten.

ASDEX Upgrade liefert seit dreißig Jahren entscheidende Beiträge zur Fusionsforschung.

Die kostenlose App „Trapped in Gravity“ bietet didaktischen Zugang zu schwarzen Löchern und Gravitationswellen.

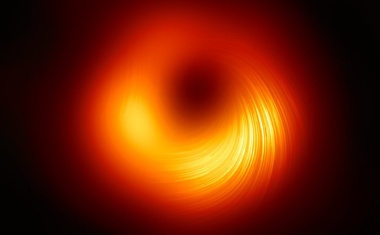

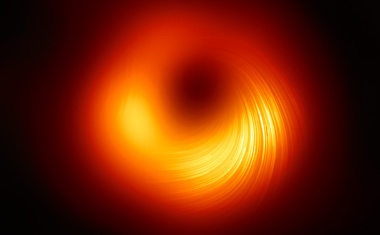

Zentrum der Galaxie Messier 87 zeigt Signatur in polarisiertem Licht.

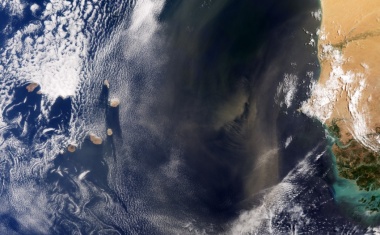

Satellitendaten sind heute für Wettervorhersagen, Klimatologie und Ozeanographie unabdingbar. 1960 begann die Ära der Wettersatelliten.

Die Kombination von Gravitationswellen- und Neutrinodetektoren mit konventionellen Observatorien eröffnet überraschende Möglichkeiten.

Eine typische Winterfrage: Ab wann trägt Eis auf einem Gewässer einen Menschen? Und wie kann man dessen Dicke messen?

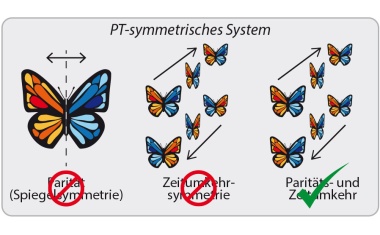

Die Anwendung der Supersymmetrie erweist sich als vielversprechendes Konzept in der Photonik.

Die Gezeiten der Ozeane kennt jeder, doch auch die feste Erde ist ihnen unterworfen.

Eine Smartphone-App macht es möglich, die Internationale Raumstation ISS am Nachthimmel zu orten und ihre Flugbahn zu beobachten.

Mit dem Event Horizon Telescope wurde erstmals der Schatten eines Schwarzen Lochs aufgenommen. Wie geht es weiter?

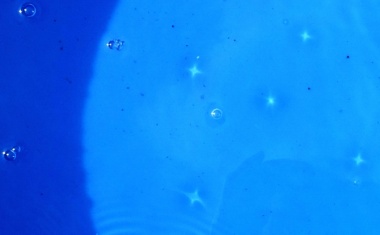

Auf einer Wasseroberfläche driftende Blasen erzeugen auf dem Grund des Behälters sternförmige Kaustiken.

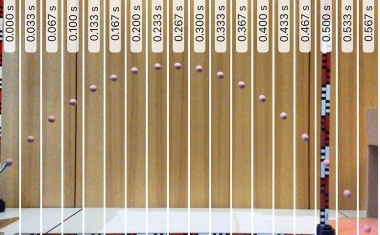

Die App NewtonDV ermöglicht die Videoanalyse von Bewegungsabläufen „out-of-the-box“.

Eine neue Generation von globalen Klimamodellen kann Stürme und Gewitterzellen auflösen.