Arktischer Ozean speichert weniger Kohlendioxid

Erosion von Permafrostboden an den Küsten verringert die Speicherkapazität.

Erosion von Permafrostboden an den Küsten verringert die Speicherkapazität.

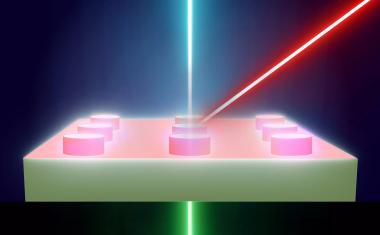

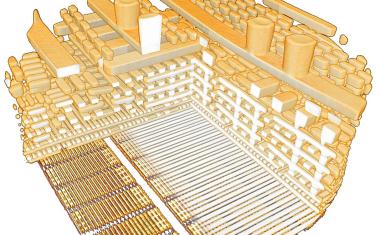

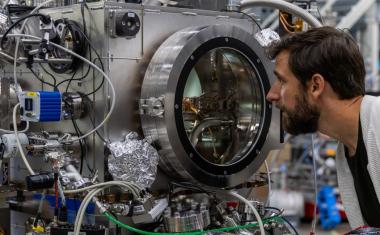

Photolithographie erreicht eine Rekordauflösung von nur fünf Nanometern.

Neue Mikroskopiemethode für die Visualisierung von Nanostrukturen und deren optischen Eigenschaften.

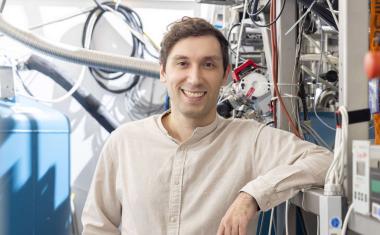

Aluminiumyttriumnitrid zeigt vielversprechende elektronische Eigenschaften.

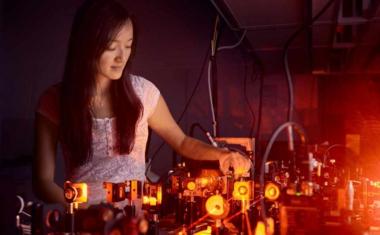

Licht einer Laserdiode zeigt Eigenschaften eines BEKs.

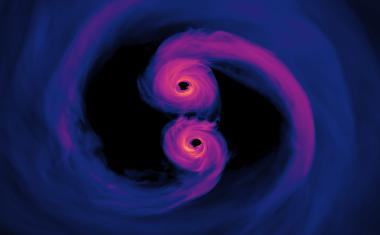

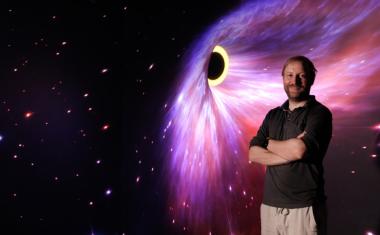

Neue Methode nutzt Gravitationswellen kleinerer, nahegelegener schwarzer Löcher.

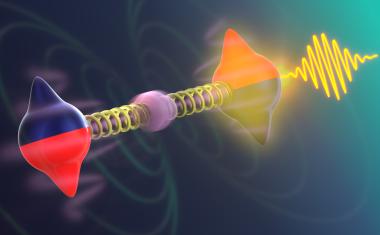

Magnon-Phonon-Fermi-Resonanz in einem Antiferromagneten entdeckt.

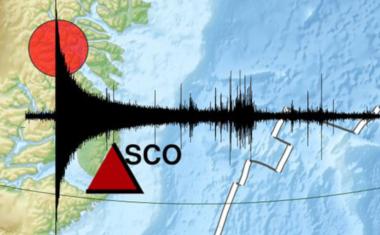

Bergsturz löste offenbar eine bis zu 200 Meter hohe Flutwelle aus.

Röntgenstrahlen erlauben eine 3D-Rekordauflösung von nur vier Nanometern.

Neue Antwort auf eine der rätselhaftesten Fragen der Plattentektonik.

Neuer Meteorit gehört zur seltenen Klasse der Aubrite.

Warum der Klimawandel hydrologische Extreme verstärkt, erklärt Axel Kleidon in der aktuellen „Physik in unserer Zeit“.

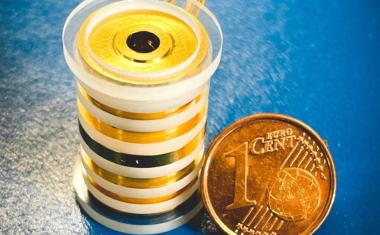

Besondere Falle ermöglicht Vermessung des Spin-Flips von Antiprotonen.

Analyse mikroskopischer Bewegungen offenbart Unterschiede von aktiven Prozessen und Brownscher Bewegung.

Experiment bringt praktische Umsetzung von hybriden Netzwerken voran.

NMR-Spektroskopie bringt Licht in Interaktionsnetzwerk des Transportprozesses.

Ferroelektrische Materialien ermöglichen multidimensionales und hybrides Rechnen.

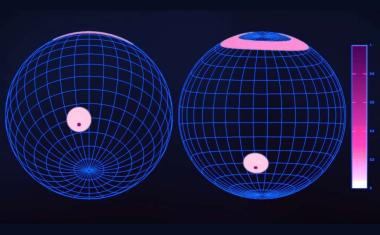

Erstmals Abend- und Morgenspektrum eines Exoplaneten getrennt gemessen.

Die Erde erhielt ihr Wasser vor allem durch Planetesimale, die bei niedrigen Temperaturen im äußeren Sonnensystem entstanden sind.

Global einsetzbare Ansätze für widerstandsfähige und nachhaltige Energiesysteme sind gefragt.

Präzise Bestimmung der Halbwertszeit von Samarium-146 löst langjähriges Rätsel.

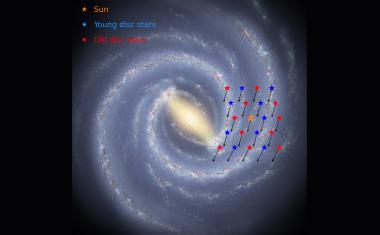

Die dünne Scheibe unserer Galaxie muss sich sehr viel früher gebildet haben als bislang angenommen.

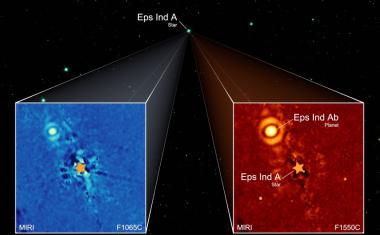

Das Weltraumteleskop kann erstmals einen Planeten ablichten, der noch nie vom Boden aus aufgenommen wurde.

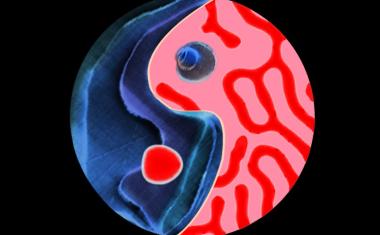

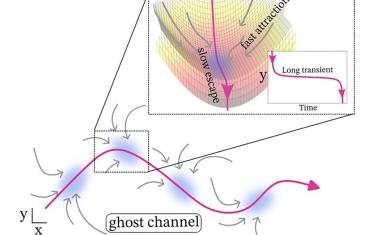

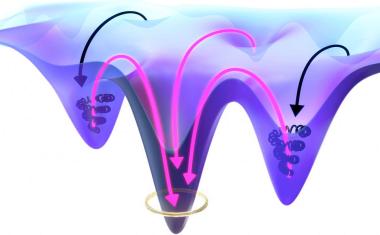

Neuer Modellierungsansatz hilft beim Verständnis von Kipp-Kaskaden und anderen Eigenschaften dynamischer Systeme.

Sättigbare Absorption macht Kupfer transparent.

Neu identifiziertes Schwarze Loch bringt umliegende Sterne innerhalb eines Sternhaufens zu geordneter Bewegung.

Topologisches Material zeigt interessante Randzustände.

Messkampagne mit unbemannten Flugsystemen in der Arktis liefert wichtige Erkenntnisse zu Aerosolen.

Kugelsternhaufen Terzan 5 enthält eine Reihe neu entdeckter und ungewöhnlicher Sternsysteme mit Neutronensternen.

Stickstoff dämpft die Erderwärmung, schädigt aber zugleich die Umwelt.

MRT-ähnliches Werkzeug zur Untersuchung von Quantenmaterialienentwickelt.

Neue Erkenntnisse können bei der Entwicklung molekularer Maschinen helfen und das Verständnis der Selbstorganisation aktiver Materie verbessern.

Elektronische Eigenschaften der Kristallstrukturen verstehen und gezielt beeinflussen.

Ergebnis hat Auswirkungen auf die Zustandsgleichung dichter Materie.

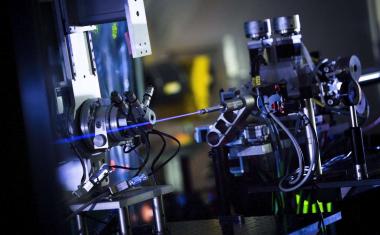

Neues Laborexperiment mit Laserlicht für die Suche nach den hypothetischen Elementarteilchen vorgeschlagen.