Quantensimulation von Eichfeldern

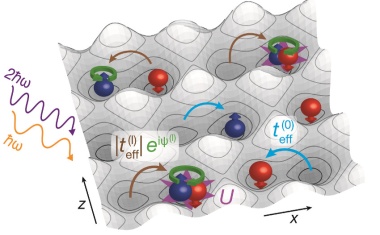

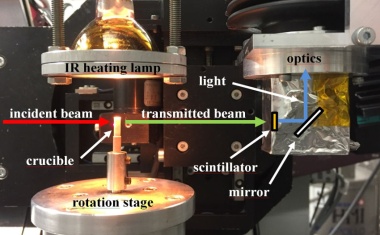

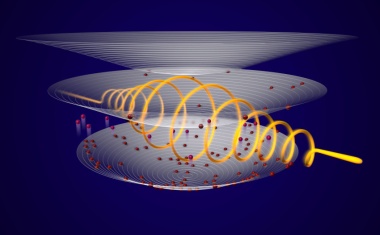

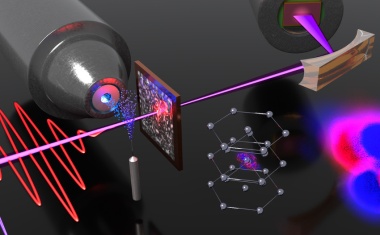

Quantisierte Eichfelder koppeln an ultrakalte Materie.

Quantisierte Eichfelder koppeln an ultrakalte Materie.

Starke Felder mit Gradientenstärken von bis zu einem Tesla pro Zentimeter messbar.

Rydberg-Zustände als Basis für einen Quantensimulator.

Computer-Tomoskopie liefert 200 Aufnahmen pro Sekunde.

Unberührter antarktischer Schnee zeigt Spuren von Sternenexplosionen.

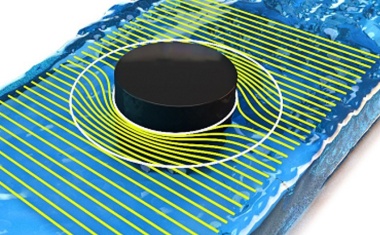

Metamaterialien und ausgeklügelte Strukturen zeigen verblüffende Tarnkappen-Effekte.

Neues Material für einen Landau-Niveau-Laser ohne Auger-Streuung.

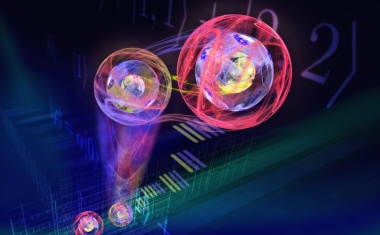

Komplexe Teleportation dreidimensionaler Quantenzustände erstmals gelungen.

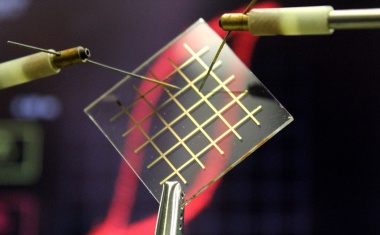

Neuer Baustein für transparente und flexible elektronische Schaltungen.

Neues Verfahren misst atomare Schwingungen mit hoher Präzision.

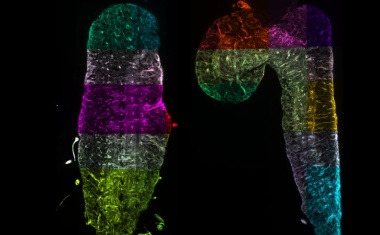

Physikalische Grundlagen für die Fortbewegung von Bakterien geklärt.

Uranditellurid-Einkristalle zeigen ungewöhnliche supraleitende Phase mit möglichen Majorana-Anregungen.

Fundamentale Wechselwirkungen von Wasserstoffatomen in Metallhydriden untersucht.

Neues Phänomen offenbart bisher unbekannte Transporteigenschaften.

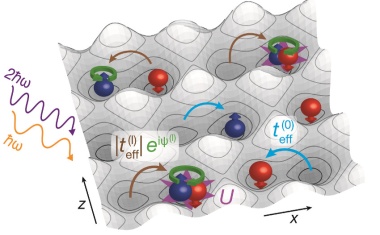

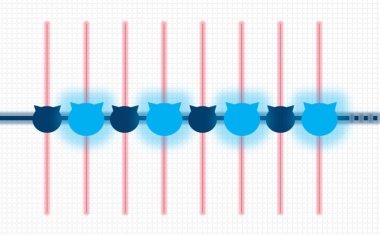

Erfolgreiche Verschränkung von in optischen Fallen gefangenen Rubidiumatomen.

Elektronen in Übergangsmetallen werden in Bruchteilen eines optischen Schwingungszyklus umverteilt.

Supraflüssigkeit aus Lithiumatomen zeigt Abweichung von der Skalensymmetrie.

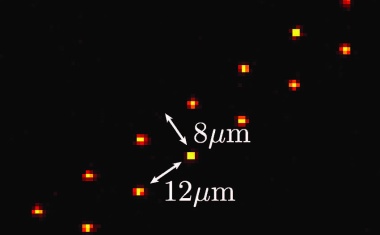

Hades-Experiment misst extreme Temperaturen wie in Sternenkollisionen.

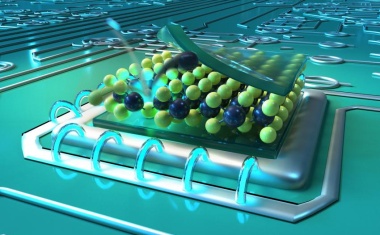

Hetero-Kristalle eröffnen neue Möglichkeiten für integrierte optische Schaltkreise.

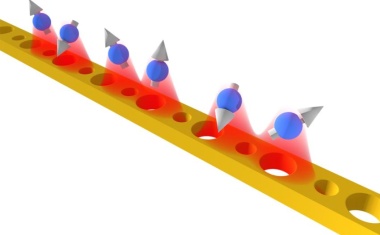

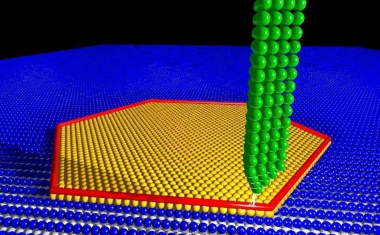

Topologischer Wellenleiter erleichtert Quantensimulationen.

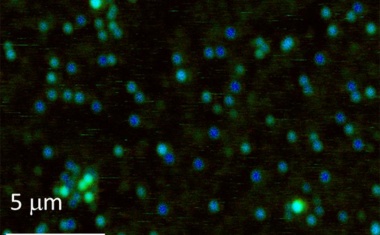

Quantenemitter lässt sich auf wenige Nanometer genau in atomar dünne Materialschicht einbringen.

Software für das freie Bewegen durch große lichtmikroskopische Datenmengen.

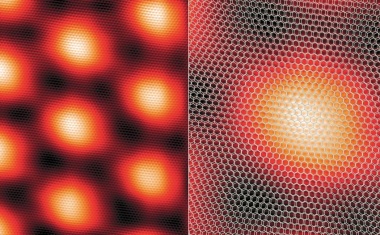

Elektronische Struktur weist auf Ähnlichkeit der isolierenden Zustände in Twisted Bilayer-Graphen und Kupraten hin.

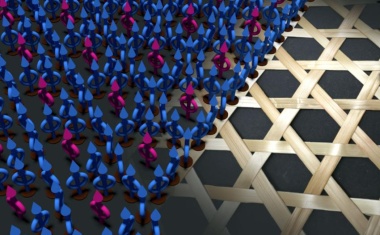

Von japanischer Korbflechtkunst inspirierte Fluxonengitter erzielen Rekorddichte.

Neue Methode zur Durchbruchsprognose vereint physikalische und statistische Modelle.

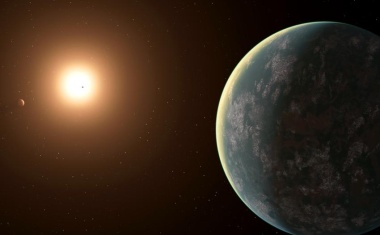

Einer von drei neuentdeckten Planeten in nur 31 Lichtjahren Entfernung könnte sogar habitabel sein.

Festelektrolyt mit überraschend hoher Ionenbeweglichkeit zeigt Potenzial als Festkörperbatterie.

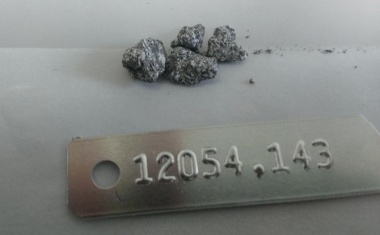

Isotopenanalyse an Probenmaterial von Apollo-Missionen weist auf frühe Entstehung hin.

Ränder von Eiseninseln auf supraleitendem Rhenium zeigen Majorana-Zustände.

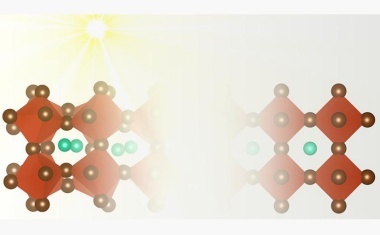

Gute Balance zwischen Ordnung und Unordnung wichtig für Effizienz von Perowskit-Solarzellen.

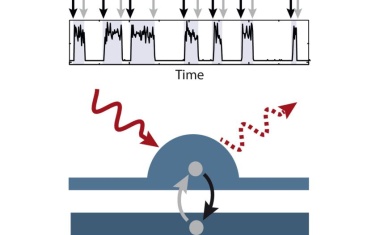

Elektronensprünge in Quantenpunkten einzeln und umfassend optisch nachgewiesen.

Oberflächen-Nanoblasen könnten sich bei zahlreichen neuen Anwendungen einsetzen lassen.

Alle Indizien sprechen für Majak als Quelle der Ruthenium-106-Kontamination im Jahr 2017.

Interview mit Heino Falcke und Luciano Rezzolla über die Hintergründe des Event Horizon Telescope und die erste direkte Abbildung eines Schwarzen Lochs.

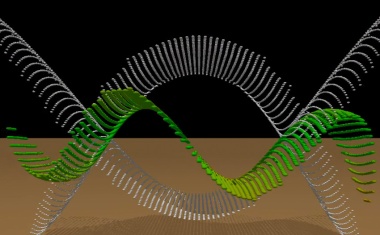

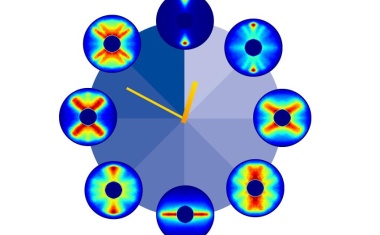

Ultraschnelle kohärente Rotation in vollem Umfang aufgenommen.