Designregeln für organische Solarzellen

Geschickte Wahl der Ionisierungsenergie könnte transparente Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad ermöglichen.

Geschickte Wahl der Ionisierungsenergie könnte transparente Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad ermöglichen.

3D Particle Tracking liefert wertvolle Aussagen zur Schutzwirkung einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Stabilität von Photoelektroden gegenüber Korrosion spielt wichtige Rolle für nachhaltige Katalyse.

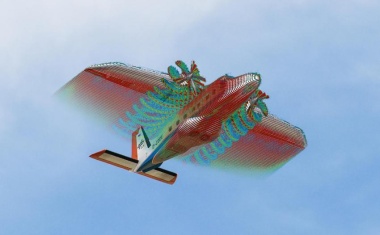

Umfangreiche Messkampagne geht Ursachen für Fluglärm auf den Grund.

Kryo-Elektronenmikroskopie profitiert von nanostrukturierten Materialien.

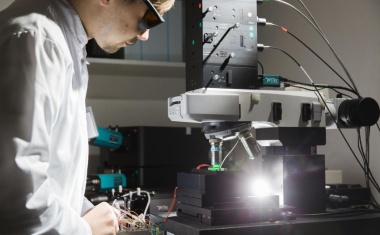

Neues System zur Raman-Spektroskopie soll Standardwerkzeug für Mikrobiologie werden.

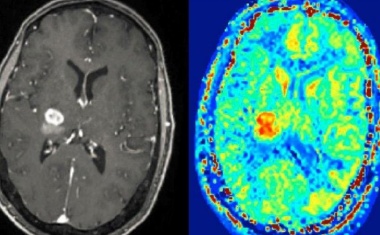

Zellstoffwechsel durch spezielle MRT-Verfahren sichtbar machen.

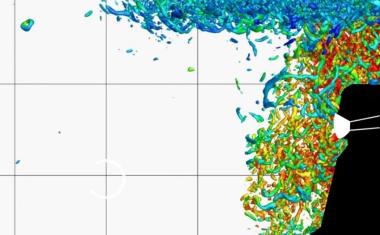

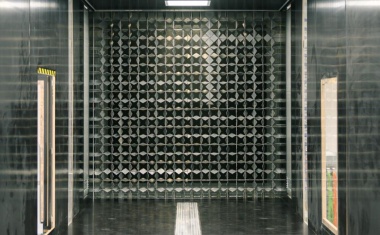

Realistische Sturmturbulenz mit großen Reynoldszahlen experimentell nachgestellt.

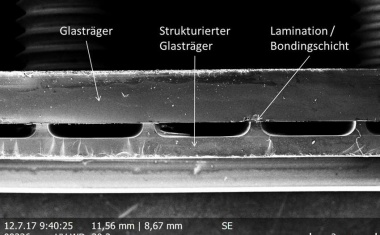

Laminat wird durch geringen Anpressdruck und niedrige Temperaturen mit dem Träger verbunden.

Deutsches Weltraumradar Gestra soll Überblick über Weltraumschrott behalten.

Messverfahren macht übertragene Aerosolmengen und Ansteckungsrisiken in unterschiedlichen Situationen präzise erfassbar.

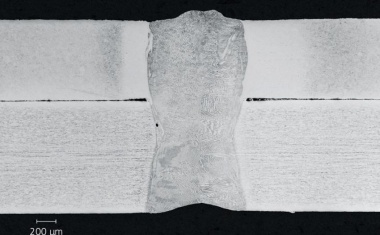

Halid-Perowskite zeigen Zwillingsbildung beim Kristallisationsprozess.

Energieversorgungssystem liefert Prozesswärme rund um die Uhr.

Martensitische Chromstähle haben gute Eigenschaften für die Mobilität der Zukunft.

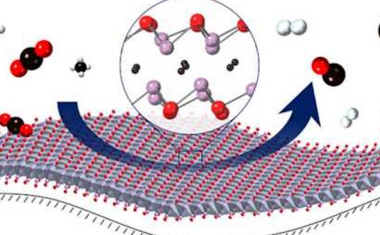

Nur wenige Atomlagen dünne Filme aus Metallkarbiden zeigen hohe Effizienz.

Stromspeicher vereint die Vorteile von Batterie und Kondensator.

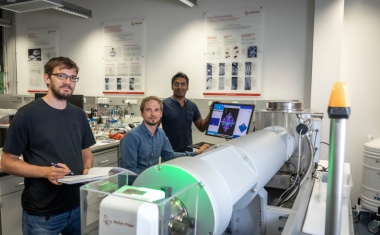

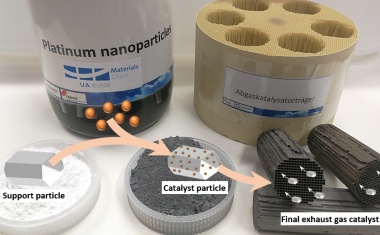

Laserablation liefert hochreine Nanopartikel mit hoher Ausbeute.

Laser-Methode verspricht Vorteile gegenüber dem Standardverfahren.

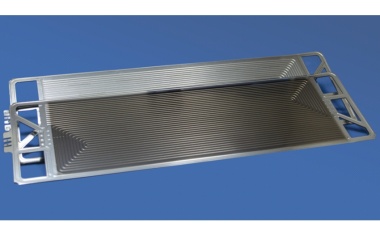

Erschwingliche Wasserstoff-Autos mit der Reichweite eines Diesels.

2D-Material bietet verblüffenden Solarbatterie-Effekt.

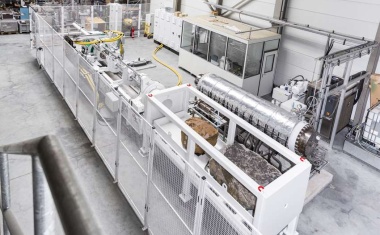

Neue Anlage kann alle Prozesse einer Bohrung bis fünftausend Meter Tiefe physisch simulieren und untersuchen.

Integration der funktionalen Oberflächen eines Radarsensors in das Innere eines Scheinwerfers.

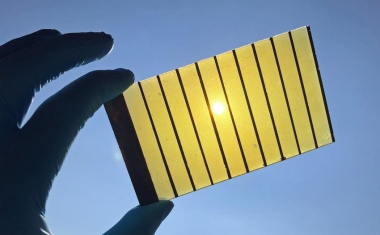

Neuer Rekord für organische Solarzellen mit mindestens einem Quadratzentimeter Fläche.

Neues optisches Verfahren stellt Ableitfähigkeit von Big Bags sicher.

Weltweit erste transportable Prüfeinrichtungen für zukünftige „Stromautobahnen“ mit sehr hohen Gleichspannungen.

FH Münster und EMPAC suchen nach besserer Methode, um Pharma-Behälter staubdicht zu verschließen.

Neues Verfahren soll Leistung von Offshore-Windparks besser vorhersagen.

Neuer Ansatz speichert Lichtenergie mit Hilfe photochemischer Reaktion über mindestens 14 Stunden.

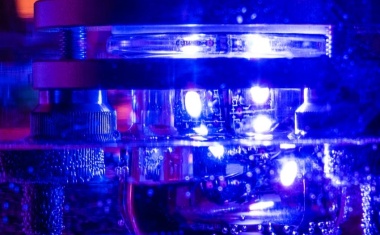

Ultraschallprojektor auf Mikrochip-Basis kann hochauflösende holografische Abbildungen erzeugen.

Hautscanner zur nichtinvasiven Diagnostik kombiniert mehrere optische Verfahren.

Neue Konzepte zur Integration von Leichtflugzeugen, Lufttaxis und unbemannten Luftfahrzeugen.

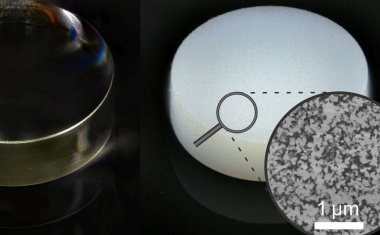

Neuartiger Fotolack macht es möglich, mit Zwei-Photonen-Mikrodruck weiße Objekte zu drucken.

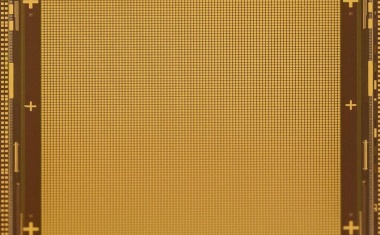

Kommender Kieler Supercomputer ist spezialisiert auf Big Data Algorithmics und Simulationen.

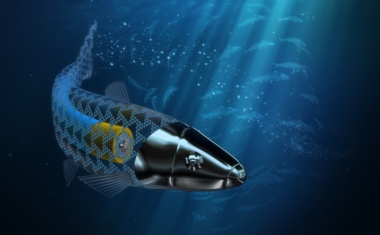

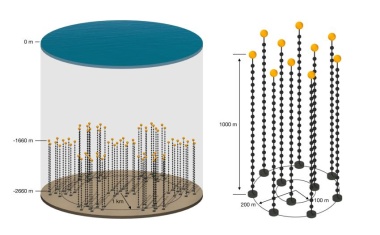

Im Pazifik soll ein neues Observatorium für hochenergetische kosmische Neutrinos entstehen.

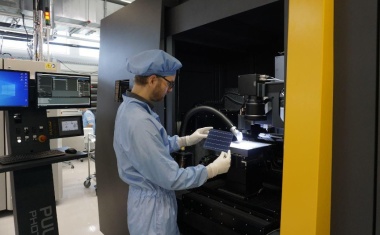

Einzigartige Cluster-Anlage kann Silizium-Perowskit-Tandemsolarzellen mit hohem Durchsatz fertigen.