Vorwärts und rückwärts zugleich

Quantensysteme können sich simultan in zwei entgegengesetzte Richtungen entwickeln.

Quantensysteme können sich simultan in zwei entgegengesetzte Richtungen entwickeln.

Positionspapier der DPG zur digitalen Bildung im Fach Physik.

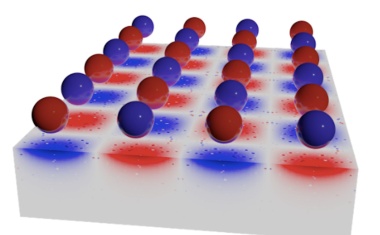

Strahlender Auger-Prozess in einem Halbleiter-Quantenpunkt.

Aerospike-Technologie für höhere Wirkungsgrade gegenüber konventionellen Antrieben.

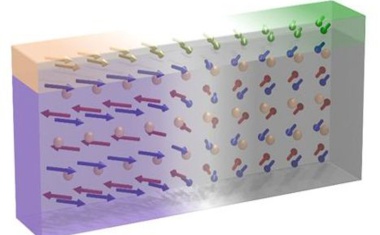

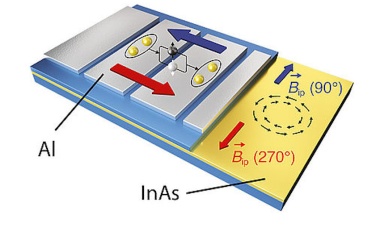

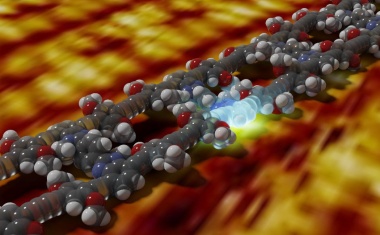

Auslesemechanismus für ultraschnelle magnetische Datenspeicher nachgewiesen.

30-Prozent-Marke rückt für diese Zelltypen in greifbare Nähe.

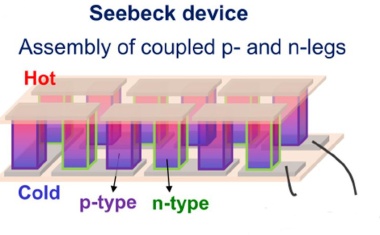

Überraschend großer thermoelektrischer Effekt in einem Antiferromagneten.

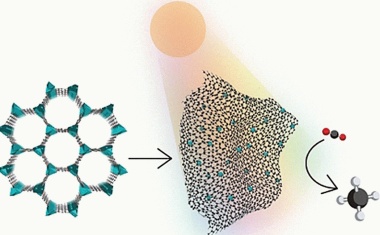

Effizienter Katalysator für die lichtgetriebene Methanisierung von Kohlendioxid.

Fast eine Viertelmillion künstlicher Lichtquellen wurden gezählt und klassifiziert.

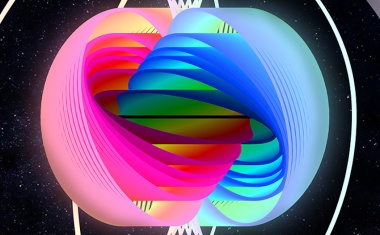

Lichtfeld spiegelt die Struktur des vierdimensionalen Raums wider.

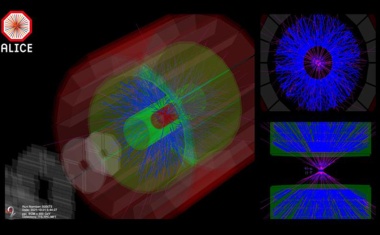

Erste Teilchenkollisionen nach dreijähriger Pause nachgewiesen.

Ansatz für elektronische Schaltungen ohne Wärmeabgabe.

Forschungsprojekt testet physikalische Verfahren zur Wasseraufbereitung.

Neue Methode simuliert die Anlagerung einer Flüssigkeit an einer Oberfläche.

ZEISS feierte sein Gründungsjubiläum mit einem virtuellen Festakt.

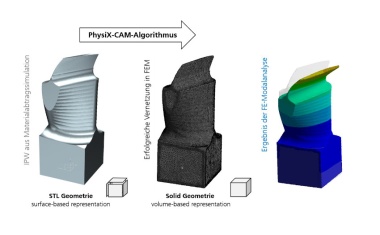

Digitaler Zwilling erlaubt Vorhersage von Bauteilschwingungen bei der Fräsbearbeitung.

Neue Polymere für organische Leuchtdioden oder Solarzellen.

Rosalind Allen ist neue Professorin für Theoretische Mikrobielle Ökologie der Universität Jena.

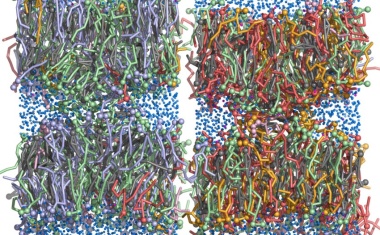

Erste Schritte des biologisch fundamentalen Prozesses per biophysikalischer Simulation untersucht.

Elektrochemisches Druckverfahren erstellt komplexe metallische Objekte mit Durchmessern von gerade einmal 25 Nanometern.

Neue Technik zur Suche nach Exoplaneten mit künstlicher Intelligenz erleichtert auch den Nachweis illegaler Mülldeponien auf der Erde.

Große Tagung zeigt Wege zur klimaneutralen Energieversorgung auf.

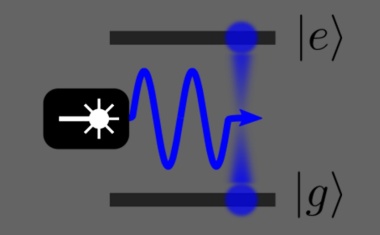

Mit Abstand längste Lebensdauer eines angeregten elektronischen Zustand mit neuer Methode gemessen.

Kohlenmonoxidproduktion per Elektrolyse bereits bei heutigem Strommix sinnvoll.

Die DPG-Preisträgerinnen und -Preisträger für das Jahr 2022 stehen fest.

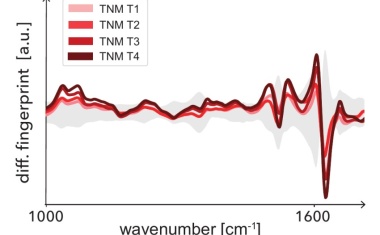

Infrarot-Spektroskopie weist molekulare Marker von Tumorzellen nach.

Forschungsbohrungen im Alpenraum offenbaren Entwicklung von Klima und Landschaft.

Akkretionsscheiben um schwarze Löcher sind heiße Kandidaten zur Erzeugung schwerer und schwerster Elemente.

Experimente zur Überwachung und Aufrechterhaltung der gesunden Körperfunktionen auf der ISS.

Goethe-Universität und Frankfurt Institute for Advanced Studies vereinbaren eine engere Zusammenarbeit.

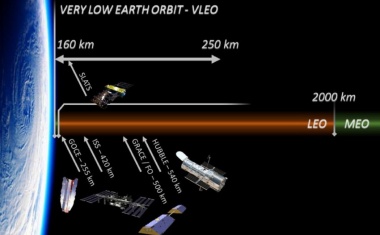

Satelliten im sehr niedrigen Erdorbit sollen künftig Luft als Treibstoff in Elektroantrieben verwenden.

Erstmals schwarzes Loch außerhalb der Milchstraße per Radialgeschwindigkeitsmethode entdeckt.

Die Dauer von Raumfahrt-Missionen kann auch zu finanziellen Problemen führen, wie das Editorial der neuen Ausgabe von „Physik in unserer Zeit“ schildert.

Universität Stuttgart erhält zwei Großgeräte für die Quantencomputer-Forschung.

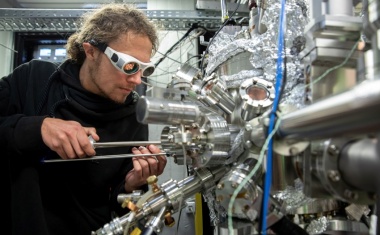

Zwei-Achs-Rotator ermöglicht präzise Probenjustierung unter extremen Bedingungen.