Stefan L. Wolff • 9/2025 • Seite 84 • DPG-Mitglieder

Stefan L. Wolff • 9/2025 • Seite 84 • DPG-MitgliederQuellen gegen Legenden

Die Physikalische Gesellschaft zu Berlin verzichtet auf Carl Ramsauer als Namensgeber ihres Dissertations-Preises.

Carl Ramsauer war Mitarbeiter von Philipp Lenard in Heidelberg und anschließend Professor an der TH Danzig. 1928 kam er nach Berlin, wo er Forschungsdirektor bei der AEG wurde. In der Zeit des Zweiten Weltkriegs übernahm er den Vorsitz der DPG und bekämpfte in dieser Funktion die Behinderung der Forschung durch die „Deutsche Physik“, die nicht zuletzt sein Lehrer Lenard geprägt hatte. Andere Aktivitäten, wie sein Einsatz für die Kriegsanstrengungen und sein Gebrauch einer antisemitisch geprägten Sprache, blieben lange Zeit ausgeblendet. Daraus entwickelte sich nach dem Krieg die nicht nur von ihm selbst gestützte Legende eines Widerstandes gegen den Nationalsozialismus.

Zum 60-jährigen Firmenjubiläum im Jahr 1988 stiftete die AEG in Berlin einen Preis, mit dem fortan hervorragende Dissertationen von jungen Physikern und Physikerinnen an den drei Berliner Universitäten ausgezeichnet wurden. Mit dem Namen „Carl-Ramsauer-Preis der AEG“ war auch die Absicht verbunden, die hauseigene Forschung der AEG öffentlich sichtbar zu machen. Der Preis wurde in Zusammenarbeit mit den Berliner Universitäten und später auch der Universität Potsdam verliehen. Nach Übernahme der AEG durch Daimler-Benz und dem Auslaufen der Förderung im Jahr 1999 wurde er ab 2002 als Dissertationspreis der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin (PGzB) fortgeführt und die Namensgebung „Carl-Ramsauer-Preis“ beibehalten. Im Nachgang des 175-jährigen Gründungsjubiläums der PGzB wurde im Kontext der Aufarbeitung der NS-Geschichte wissenschaftlicher Gesellschaften diese Namensgebung kritisch bewertet. Daraufhin beschloss die PGzB, sich mit der historischen Rolle von Carl Ramsauer genauer auseinanderzusetzen und Gutachten einzuholen. Diese Gutachten und eine damit verbundene öffentliche Diskussion mit Fachleuten und PGzB-Mitgliedern im Februar 2024 haben wesentlich dazu beigetragen, eine Reihe der hier vorgestellten und bislang nur wenig oder gar nicht bekannten Erkenntnisse zu Ramsauer aufzudecken. (...)

Martin Jähnert, Elena Schaa und Alexander Blum • 5/2025 • Seite 31 • DPG-Mitglieder

Martin Jähnert, Elena Schaa und Alexander Blum • 5/2025 • Seite 31 • DPG-MitgliederEin Sonnenaufgang auf Helgoland?

Werner Heisenbergs Beitrag zur Quantenmechanik und seine Erinnerungen daran

Die komplexe Entstehung der Matrizenmechanik lässt sich auf wenigen Seiten nicht mit der nötigen Sorgfalt erzählen. In diesem Artikel versuchen wir einen chronologischen und thematischen Überblick zu geben. Anhand der überlieferten Quellen möchten wir zeigen, was den jungen Heisenberg zwischen Herbst 1924 und Sommer 1925 umtrieb und wie sich Helgoland in die unmittelbare Entstehungsgeschichte der Quantenmechanik einreiht. Hierfür analysieren wir anschließend, wie sich Heisenberg in den 1960er-Jahren zurückerinnerte und welche Rolle diese Erinnerung für ihn und sein Publikum spielte.

In Helgoland war ein Augenblick, in dem es mir wie eine Erleuchtung kam, als ich sah, dass die Energie zeitlich konstant war. Es war ziemlich spät in der Nacht. Ich rechnete es mühsam aus, und es stimmte. Da bin ich auf einen Felsen gestiegen und habe den Sonnenaufgang gesehen und war glücklich“ [1, S. 25]. So erinnerte sich Werner Heisenberg ab den 1950er-Jahren an seine akademische Sturm-und-Drang-Zeit. Ähnlich wie Newtons Apfel wurde Helgoland zur Chiffre für eine naturreligiöse Erfahrung, in welcher der geniale Physiker mit der Natur ringt und letztlich durch Erkenntnis belohnt wird – ein junger aufstrebender Physiker allein mit sich und den Geheimnissen der Quantenwelt und nicht im Studierzimmer an der Göttinger Universität mit der Mathematik David Hilberts oder im Kopenhagener Institut für theoretische Physik mit dem „Direktor der Atomphysik” Niels Bohr.

Hundert Jahre später blickt die Physik zurück zu den Anfängen der Quantenmechanik und knüpft an Heisenbergs Erzählung an, reist für Jubiläumskonferenzen an den mythischen Ort der Quantenrevolution. Es zeigt sich hier vor allem das Charisma des späten Heisenbergs, der spätestens in den 1960er-Jahren zu einem Meister der wissenschaftlichen Erzählung geworden war. Die Helgoland-Episode ist tief im kollektiven Bewusstsein der Physik verankert. (...)

Arne Schirrmacher • 4/2025 • Seite 28

Arne Schirrmacher • 4/2025 • Seite 28Die Quantenphysikerinnen

Eine Artikelserie porträtiert Physikerinnen, deren Beiträge zur Quantenphysik bislang kaum gewürdigt wurden.

Die Geschichte der Quantenphysik ist wie kaum eine andere Entwicklung in der modernen Wissenschaft als eine Geschichte von Männern geschrieben worden. Meist noch kombiniert mit dem Merkmal der Jugendlichkeit wird von „Knabenphysik“ und der „Drei-Männer-Arbeit“ berichtet, und es scheint, als hätten Frauen keinen Anteil daran gehabt. Persönliche und populäre Darstellungen haben lange dazu beigetragen, dieses Bild zu verfestigen, das sich – so wie das virtuelle Bild in der Optik – nicht auf der Ebene der Realität abbilden lässt.

Studierende sind oft überrascht zu erfahren, dass die erste Physikprofessorin nicht aus dem zwanzigsten, sondern aus dem achtzehnten Jahrhundert stammt. Laura Bassi wurde 1732 eine gutbezahlte Professur an der Universität Bologna verliehen. Am Ende ihres Lebens sollte sie dazu noch einen Lehrstuhl für Experimentalphysik erhalten – zu einer Zeit, als ihre fünf erwachsenen Kinder vielfach selbst Gelehrte geworden waren, ein Sohn etwa auch Physikprofessor (während ihre einzige überlebende Tochter Nonne wurde).

Über die wenigen besonders herausragenden Fälle hinaus haben Frauen in vielerlei Institutionen und Rollen Beiträge zur modernen Wissenschaft geleistet, auch wenn dies oft nur gegen beträchtliche Widerstände möglich war. Häufig waren ihre Erkenntnisse den Zeitgenossen durchaus bekannt und ihre Leistungen wurden erst später unsichtbar. (...)

Arne Schirrmacher • 1/2025 • Seite 26 • DPG-Mitglieder

Arne Schirrmacher • 1/2025 • Seite 26 • DPG-Mitgliederh wie Hilfsgröße und Heureka auf Helgoland?

Gibt es eine gute Geschichtsschreibung der Quantenphysik, und wenn ja, wieso sollte sie uns interessieren?

Hundert Jahre Quantenmechanik sind eine gute Gelegenheit, um sich der Geschichte der Quantenphysik zuzuwenden. Sicher fehlt es auch im von der UNESCO ausgerufenen Internationalen Jahr der Quantenwissenschaften und -technologien nicht an den altbekannten Anekdoten und plakativen Geschichten. Doch so eingängig diese auch sein mögen, stehen sie meist nicht mit der dokumentierten Geschichte der Physik im Einklang. Die folgenden Beispiele für „Quantenmythen“ zeigen, dass sich hinter ihnen oft eine reiche, meist auch spannendere Geschichte verbirgt. Das vermittelt einen Einblick in die verschiedenen Formen der Physikgeschichte und beleuchtet deren jeweilige Stärken und Schwächen.

Vor einiger Zeit erhielt ich per E-Mail eine Anfrage, ob die auf Wikipedia zu findende Behauptung, dass Max Planck (Abb. 1) die Konstante h für „Hilfsgröße“ eingeführt hätte, irgendwo belegt sei. In den Schriften von Planck sei dies nicht zu finden. Einmal für diese Hilfsgrößen-These sensibilisiert, stößt man an vielen Stellen auf sie. Insbesondere populäre Bücher erzählen gern die Geschichte der als Hilfsgröße eingeführten Konstante, die sich später erst als wichtigstes Element von Plancks Theorie herausgestellt hätte, und bisweilen hört man dies auch zu offiziellen Anlässen in Physikinstituten. Doch diese Schilderung passt weder zur historischen Entwicklung der Strahlungsgesetze noch zu Plancks Vorgehen in der Physik. (...)

Jed Z. Buchwald • 3/2024 • Seite 33 • DPG-Mitglieder

Jed Z. Buchwald • 3/2024 • Seite 33 • DPG-MitgliederMaxwell und seine Nachfolger

Der Weg von Maxwells „Treatise“ zu den modernen Vorstellungen des Elektromagnetismus

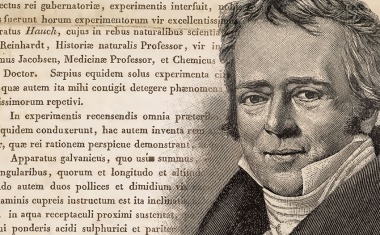

James Clerk Maxwell (1831 – 1879) veröffentlichte 1873 sein zweibändiges Hauptwerk „A Treatise on Electricity and Magnetism“. Darin stellte er erstmals die elektromagnetische Feldtheorie als gesamtes und geschlossenes System dar. Allerdings formulierte er ganze 20 grundlegende statt der heute so ikonischen vier Gleichungen, um die elektromagnetischen Phänomene zu beschreiben. Die Reduzierung der Gleichungen ist nicht nur eine mathematische Formalität, sondern offenbart grundlegende konzeptionelle Veränderungen. Diesen möchte der folgende Artikel nachgehen.

Die elektromagnetische Feldtheorie stellte im 19. Jahrhundert ein markantes Novum dar und forderte die Physik auf grundlegender begrifflicher Ebene heraus. So verwundert nicht, dass auch ihr Werdegang eher ungewöhnlich verlief. Michael Faraday, Autodidakt und Labor leiter an einer privaten Volksbildungsinstitution, die aber eines der besten Labore Europas besaß, hatte sich ab den 1830er-Jahren intensiv mit Elektrizität und Magnetismus befasst. In einem einzigartigen Alleingang vor dem Hintergrund zehntausender Experimente hatte er einen neuen begrifflichen Zugang entwickelt, mit dem er alle seine Befunde verstehen konnte, der aber zugleich mit den bisherigen Begriffen seiner Zeit nicht verträglich war. Zentral war der Begriff der magnetischen und elektrischen Kraftlinien und des Kraftfeldes; er ersetzte so grundlegende Begriffe wie Strom, Ladung und magnetische Polarität durch Kraftlinien und materialabhängige „Leitfähigkeiten“ für diese (wir würden von Suszeptibilitäten sprechen). Ganz im Gegensatz zur hohen Anerkennung, die er für seine zahlreichen experimentellen Entdeckungen erfuhr, traf sein begrifflicher Ansatz auf eisiges Schweigen in der Community – zu wenig konnte man ihn mit bekannten Ansätzen verknüpfen, und vor allem war er den mathematischen Begriffen der Zeit nicht zugänglich, in denen Faraday keinerlei Ausbildung hatte. Das sollte sich erst in den 1840er-Jahren ändern. (...)

Timo Mappes und Maria Dienerowitz • 1/2024 • Seite 25 • DPG-Mitglieder

Timo Mappes und Maria Dienerowitz • 1/2024 • Seite 25 • DPG-MitgliederAbbes Auflösung

Vor 150 Jahren entwickelte Ernst Abbe seine Theorie der Bildentstehung im Mikroskop.

1866 konnte der damals 50-jährige Unternehmer Carl Zeiss (1816 – 1888) den gut halb so alten Ernst Abbe (1840 – 1805) für die Berechnung und reproduzierbare Herstellung von Mikroskopoptiken gewinnen. Im Dezember 1873 veröffentlichte Abbe seine empirisch belegte Theorie der Bildentstehung im Mikroskop [1], mit der er eine physikalisch begründete Grenze für die optische Leistungsfähigkeit eines Mikroskops definierte. Sie stellt bis heute einen wichtigen Referenzpunkt für die Entwicklung neuer Mikroskopieverfahren dar.

Leistungsfähige Mikroskope sind und waren für den Fortschritt der Lebenswissenschaften zwingend erforderlich. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts herrschte der Glaube vor, Infektionen würden durch schlechte Gerüche (Miasmen) übertragen. Erst als es gelang, unterschiedliche Bakterien unter dem Mikroskop zu beschreiben und mit den Infektionsgeschehen zu verknüpfen, etablierten sich hygienische Maßnahmen sowie eindeutige Diagnosen und Therapien.

Bis ins letzte Drittel des 19. Jahrhunderts wurden die Objektive und Okulare von Mikroskopen rein empirisch optimiert, indem geeignete Linsen durch Probieren zu Systemen kombiniert wurden. Dieses „Pröbeln“ ließ leistungsfähige Objektive entstehen, doch ihre Performanz streute stark. Noch 1870 hieß es entsprechend im Produktkatalog des führenden Herstellers von Glyzerin-Immersionsobjektiven, Ernst Gundlach (1834 – 1908) in Berlin [2]: „Besonders gut gelungene Objektive werden, soweit solche vorhanden, für entsprechend höhere Preise abgegeben.“ Die Qualität der Optiken war offenbar nur in Teilen vorhersagbar und die Kundschaft akzeptierte dies. Das Pröbeln führte zwar, wie jede gewissenhafte empirische Arbeit, zu lokalen Optima. Doch erst das umfassende physikalische Verständnis ermöglichte das Auffinden des globalen Optimums. (...)

Beate Ceranski • 7/2022 • Seite 20 • DPG-Mitglieder

Beate Ceranski • 7/2022 • Seite 20 • DPG-MitgliederSchrödingers Verfehlungen?

Die aktuelle Debatte um Erwin Schrödinger ist allein mit Umbenennungen nicht gelöst.

Johannes-Geert Hagmann • 6/2022 • Seite 24 • DPG-Mitglieder

Johannes-Geert Hagmann • 6/2022 • Seite 24 • DPG-MitgliederPush & Pull

Über die Abwanderung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in die USA nach Ende des Zweiten Weltkriegs

Mit dem Ziel, durch wissenschaftliche Erkenntnisse den Krieg im Pazifik möglichst zu verkürzen, begann im Juli 1945 ein zunächst geheimes US-Rekrutierungsprogramm für ausgewählte deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Nach Kriegsende wurde es unter dem Namen „Paperclip“ weitergeführt.

Nur wenige Themen haben die Politik in den vergangenen Jahren so sehr bewegt wie die Migration. Ein Hauptauslöser dafür, dass Menschen in ein anderes Land auswandern, sind kriegerische Konflikte mit all ihren zerstörerischen Konsequenzen. Auch die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert ist geprägt durch das Entfachen von zwei Weltkriegen, in deren Folge Millionen von Menschen verfolgt, ermordet oder vertrieben wurden.

Dieser Beitrag soll die Folgen des Zweiten Weltkriegs um eine weniger bekannte Perspektive ergänzen: eine Auswanderungsbewegung von deutschen und österreichischen Physikerinnen und Physikern nach Ende des Zweiten Weltkriegs in die USA. Teile dieser Geschichte, insbesondere die Überführung von Raketenwissenschaftlern zusammen mit Wernher von Braun und dessen Beteiligung am amerikanischen Raumfahrtprogramm, sind in einigen hervorragenden Büchern und Arbeiten, jedoch auch in einer größeren Anzahl weniger fundiert recherchierten und teils reißerischen Werken erzählt worden. Auch finden sich Karikaturen dieser Karrieren in populären Werken, etwa in der Figur des „Dr. Strangelove“ in Stanley Kubricks gleichnamigen Film von 1964. Im Folgenden wird der Blick hingegen auf Bereiche der Physik gelenkt, die bisher weniger im Zentrum des öffentlichen Interesses standen. (...)

Dieter Hoffmann, Dieter Meschede und Johannes Orphal • 3/2022 • Seite 45 • DPG-Mitglieder

Dieter Hoffmann, Dieter Meschede und Johannes Orphal • 3/2022 • Seite 45 • DPG-MitgliederDie bewegende Kraft der Wärme

Zum 200. Geburtstag von Rudolph Clausius (1822 – 1888)

Der Name Clausius lässt heute am ehesten an die Clausius-Clapeyron-Gleichung über den Zusammenhang von Dampfdruck und Temperatur von Flüssigkeiten denken oder an die Clausius-Mossotti-Gleichung, welche die makroskopische und mikroskopische Polarisierung fester Körper verknüpft. Sicher finden dann auch der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik und der bis heute schwierige Entropie-Begriff Erwähnung. Rudolph Clausius selbst scheint dagegen heute weitgehend vergessen zu sein. Dabei gibt es Gründe genug, sein Leben und Werk und sein weit über die Grenzen der Physik hinaus wirkendes Erbe in ein helleres Licht zu rücken.

Rudolph Julius Emmanuel Clausius wurde am 2. Januar 1822 im pommerschen Köslin (heute Koszalin, Polen) als Sohn eines Schulrats und Pfarrers geboren. 1834 zog die Großfamilie – Clausius hatte 14 Geschwister – nach Ueckermünde. Sechzehnjährig verließ er das Elternhaus, um in das Marienstiftsgymnasium in Stettin einzutreten. Dort unterrichteten hochqualifizierte und engagierte Lehrer wie Justus Günther Graßmann, ein bekannter Naturforscher und Vater des Pioniers der Vektor- und Tensorrechnung Hermann Graßmann. Schon als Gymnasiast interessierte sich Clausius auch für die Funktionsweise der damals im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit stehenden Dampfmaschine (Abb. 1). Nach dem Abitur immatrikulierte er sich zum Wintersemester 1840/41 an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität, der heutigen Humboldt-Universität. Dort belegte Clausius nicht nur Physik-, Mathematik- und andere naturwissenschaftliche Vorlesungen, sondern pflegte auch seine ausgeprägten Interessen für Geschichte und Philosophie. (...)

Gregor Schiemann • 10/2021 • Seite 29 • DPG-Mitglieder

Gregor Schiemann • 10/2021 • Seite 29 • DPG-MitgliederEin letzter Gigant der Wissenschaft

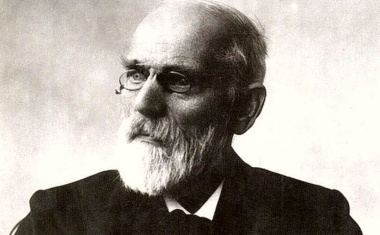

Vor 200 Jahren wurde Hermann von Helmholtz (1821 – 1894) geboren.

Hermann von Helmholtz hat als Naturforscher sowohl die Physik als auch die Physiologie um eine beeindruckende Anzahl grundlegender Erkenntnisse bereichert, ihr heutiges Selbstverständnis entscheidend mitgeprägt, ihre Verfahren auf neue Gegenstandsbereiche angewendet und war führend an ihrem institutionellen Ausbau zu Laborwissenschaften beteiligt.

Sicher ist es angemessen, Helmholtz als Physiker und Physiologen zu bezeichnen. Verfehlt wäre es allerdings, ihn in vergleichbarer Weise einen Erkenntnistheoretiker oder gar Philosophen zu nennen. Zwar beschäftigte er sich weitergehend mit wissenschaftstheoretischen, ästhetischen und bildungspolitischen Fragen. Als einer der herausragendsten Naturwissenschaftler des 19. Jahrhunderts hatte er an der Entstehung der philosophischen Strömung des Neukantianismus Anteil und war führender Vertreter einer mechanistischen Naturauffassung. Die Bedeutung seiner wegweisenden und berühmten Beiträge zur Erkenntnistheorie besteht aber nicht zuletzt darin, dass sie von einem Naturforscher, nicht von einem Philosophen verfasst wurden.

In seinen Schriften lässt sich ein Wandel im Wissenschaftsverständnis nachweisen, der in seinem Resultat bis in die Gegenwart für die Naturwissenschaften typisch geblieben ist. Den seit der Antike vertretenen Wahrheitsanspruch löst eine bloß noch hypothetisch gültige Auffassung der wissenschaftlichen Erkenntnis ab. Hermann von Helmholtz war vermutlich der letzte große Wissenschaftler, der weit über die sich damals schon zusammenziehenden Ränder seiner Fächer hinausblickte. Sein britischer Kollege James Clerk Maxwell bezeichnete ihn 1877 in einem würdigenden Artikel in der Zeitschrift Nature (Bd. 15, S. 389) zu Recht als „intellectual giant“. (...)

Matthias Heymann • 7/2021 • Seite 22

Matthias Heymann • 7/2021 • Seite 22Klimaforschung und -wandel

Wie der Klimawandel in Wissenschaft und Politik gelangte

In der Wissenschaft war der Treibhauseffekt schon am Ende des 19. Jahrhunderts bekannt, Beobachtungen in den 1930er-Jahren deuteten darauf hin, dass die globalen Temperaturen ansteigen. Trotzdem war der Weg von der klassischen Klimatologie zur modernen Klimawissenschaft lang und von gesellschaftlichen, politischen und technischen Entwicklungen entscheidend beeinflusst.

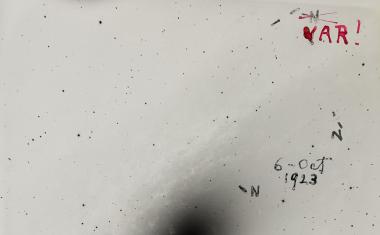

Bereits 1896 sagte der schwedische Physiker Svante Arrhenius wegen des rasch wachsenden Kohleverbrauchs und der damit verbundenen Kohlendioxidemissionen steigende globale Temperaturen voraus. Zu diesem Zeitpunkt stieß diese Erkenntnis jedoch auf wenig Interesse. Etwa vierzig Jahre später beobachteten Meteorologen tatsächlich einen signifikanten Anstieg der Temperaturen in Europa, der in der Arktis besonders ausgeprägt war. Der englische Ingenieur Guy Callendar versuchte 1938 durch umfangreiche Berechnungen nachzuweisen, dass der Treibhauseffekt diesen Anstieg verursacht haben könnte (Abb. 1). Zu seiner Überraschung traf seine Theorie in der Meteorologie und Klimatologie auf große Skepsis. Möglich schienen auch zufällige Verschiebungen der globalen Windzirkulation als Ursache für den Temperaturanstieg.

Es dauerte weitere vier Jahrzehnte, bis weiterhin steigende Kohlendioxidemissionen ernsthafte Befürchtungen über eine Klimaerwärmung verursachten und zu einem Politikum wurden. Paradoxerweise wandelte sich diese Wahrnehmung zu einem Zeitpunkt, als die Entwicklung der globalen mittleren Temperaturen seit rund drei Jahrzehnten wieder stagnierte. Beobachtungen wiesen also keineswegs auf einen Klimawandel wie in den 1930er-Jahren hin. Was verursachte also die plötzliche Sorge über einen Klimawandel? Und warum erhielten die Klimawissenschaften in den folgenden Jahrzehnten hohe politische Priorität, nicht aber vierzig Jahre zuvor? Dieser Beitrag versucht, Antworten auf diese Fragen zu geben.

Die Tradition der „klassischen Klimatologie“

Das Interesse am Klima reicht weit zurück. Griechische Philosophen wie Parmenides, Eratosthenes, Aristotle und Hippokrates verstanden unter dem griechischen Wort κλίμα (klíma) den Winkel der Sonneneinstrahlung. Seefahrer und Reisende berichteten in den folgenden Jahrhunderten über die Verschiedenheit von Klimata auf dem Globus und zeigten, dass nicht der Sonnenwinkel allein das Klima bestimmte. Jahreszeiten, Wetter, Windströmungen und terrestrische Verhältnisse wie Entfernung von den Ozeanen und die Höhe über dem Meer machten das Klima zu einem weitaus komplexeren Phänomen. Eine wissenschaftliche Klimatologie entstand im Laufe des 19. Jahrhunderts. (...)

Michael Schaaf • 5/2021 • Seite 30 • DPG-Mitglieder

Michael Schaaf • 5/2021 • Seite 30 • DPG-Mitglieder„Es ist wichtig, in die richtige Richtung zu gehen.“

Zum 100. Geburtstag des Atomphysikers und Menschenrechtlers Andrej Sacharow

Andrej Sacharow gilt als „Vater der sowjetischen Wasserstoffbombe“ und leistete wichtige Beiträge zur Kosmologie, Elementarteilchenphysik und zur friedlichen Nutzung der Kernfusion. Sein mutiger Einsatz für politisch Verfolgte, für Meinungsfreiheit und die Einhaltung der Menschenrechte ließen ihn zum geistigen Wegbereiter der Demokratisierung in der Sowjetunion werden.

Andrej Dimitrijewitsch Sacharow wurde am 21. Mai 1921 in Moskau geboren. Sein Vater lehrte Physik an der Pädagogischen Hochschule und hatte sich durch die Veröffentlichung von Lehrbüchern und populärwissenschaftlichen Schriften einen Namen gemacht. Seine Mutter war die Ur-Enkelin eines prominenten griechischstämmigen Militärführers.

1938 begann Sacharow, an der Moskauer Universität Physik zu studieren. Vier Jahre später schloss er in Aschgabat sein Studium mit Auszeichnung ab. Die Familie war mit dem Beginn des Krieges in die Hauptstadt Turkmenistans evakuiert worden. Bis zum Kriegsende arbeitete er als Versuchsingenieur in einem großen Rüstungsbetrieb an der Wolga. Hier lernte er auch seine erste Frau kennen, die er 1943 heiratete. In dieser Zeit machte er einige Erfindungen auf dem Gebiet der Qualitätskontrolle, von denen eine sogar patentiert wurde, und schrieb vier theoretische Arbeiten zur Physik, unter anderem zur Kettenreaktion im Uran mit Moderator, die allerdings nicht veröffentlicht wurden. Er schickte seine Arbeiten an den bekannten Theoretiker und späteren Physik-Nobelpreisträger Igor Tamm, der ihn daraufhin 1945 als Doktorand aufnahm. Tamm arbeitete im Lebedew-Institut der renommierten Akademie der Wissenschaften. Sacharow fiel schon bald durch seine schnelle Auffassungsgabe, seine große wissenschaftliche Begabung und sein bescheidenes und zurückhaltendes Wesen auf. Er veröffentlichte Arbeiten zur Teilchenerzeugung bei hochenergetischen Kernstößen, zur Kerntheorie und zur optischen Temperaturbestimmung in Gasentladungen. (...)

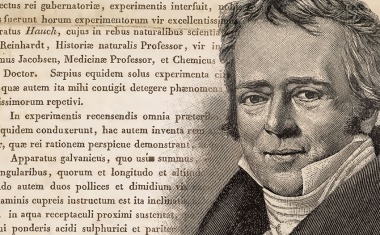

Friedrich Steinle • 3/2021 • Seite 40 • DPG-Mitglieder

Friedrich Steinle • 3/2021 • Seite 40 • DPG-Mitglieder„Electrischer Conflict“ mit Potential

Ørsteds Entdeckung des Elektromagnetismus stieß ganz unterschiedliche Entwicklungen an.

Am 21. Juli 1820 gab der dänische Physiker Hans Christian Ørsted eine Entdeckung bekannt, die unmittelbar eine Welle weiterer Forschungen nach sich zog. In ihrer Folge veränderte sich nicht nur die technische Welt, sondern auch das physikalische Denken fundamental.

In seiner vierseitigen Druckschrift von 1820 beschrieb Hans Christian Ørsted die Wirkung von Elektrizität auf eine Magnetnadel (Abb. 1). Seit Voltas Einführung der nach ihm benannten „Säule“, der ersten kontinuierlichen Stromquelle, hatte man zwanzig Jahre lang vergeblich nach einer solchen Wirkung gesucht. Manche hatten aufgegeben und sie gar für unmöglich erklärt. Wohl wissend, dass er eine Sensation verkündete, hatte Ørsted einen ungewöhnlichen Veröffentlichungsweg gewählt: Statt des üblichen, aber langwierigen Wegs über wissenschaftliche Zeitschriften hatte er in höchster Eile auf Latein einen dichten Text verfasst, auf eigene Kosten gedruckt und an Autoritäten und Multiplikatoren der Physik in ganz Europa versandt. Das war kostspielig, aber effektiv: Binnen kürzester Zeit hatten andere den Text in viele europäische Sprachen übersetzt und in allen wichtigen Fachzeitschriften abgedruckt. Damit war die Entdeckung in Europa breit bekannt und fest mit Ørsteds Namen verbunden.

Dieser hatte sich in der väterlichen Apotheke schon früh für Naturwissenschaft interessiert. Während seines Pharmaziestudiums in Kopenhagen beschäftigte er sich mit der idealistischen Naturphilosophie, die – bisweilen spekulativ – von einer Beziehung zwischen natürlichen und geistigen Dimensionen ausging. Prägend für sein wissenschaftliches Arbeiten war ein Aufenthalt von 1801 bis 1804 in deutschen Ländern und in Frankreich. Er vertiefte seine Beziehung zur später „romantisch“ genannten Physik mit ihrer Überzeugung vom Zusammenhang aller Naturkräfte und schloss Freundschaft mit ihrem naturwissenschaftlich produktivsten Vertreter, Johann W. Ritter, der unter anderem die UV-Strahlung entdeckt und die Elektrochemie mitbegründet hatte. Ørsted schätzte diesen weiten Denkrahmen, bestand aber zugleich immer auf nüchterner Empirie. Der mathematisch orientierten Physik, die er in Paris kennenlernte, konnte er nicht viel abgewinnen. Ab 1806 war er Professor in Kopenhagen, ab 1815 überdies Sekretär der Königlich Dänischen Gesellschaft der Wissenschaften. Als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der dänischen Naturforschung initiierte er die Einrichtung einer Polytechnischen Lehranstalt in Kopenhagen. Seine Forschungen richteten sich auf Chemie (so entdeckte er das Aluminium), Elektrizität, Galvanismus, Magnetismus und Elektromagnetismus, aber auch auf akustische Figuren, Kompressibilität von Wasser, Kapillarität, Wärme- und Lichttheorie [1]. Die idealistischen Überzeugungen blieben ihm erhalten: 1850 veröffentlichte er das umfängliche Werk „Aanden i Naturen“ („Der Geist in der Natur“). (...)

Günter Dörfel • 12/2020 • Seite 48 • DPG-Mitglieder

Günter Dörfel • 12/2020 • Seite 48 • DPG-MitgliederRöhren für den Durchblick

Röntgens Strahlen und Lenards Röhren im Lichte wenig beachteter oder erst kürzlich aufgefundener Dokumente.

Am Abend des 8. November 1895 fand der in Würzburg lehrende Physikprofessor Wilhelm Conrad Röntgen (1845 – 1923) bei Experimenten mit Gasentladungsröhren erste Hinweise auf eine „neue Art von Strahlen“ von bisher nicht bekannter Durchdringungsfähigkeit. In einer außergewöhnlich intensiven und von der Außenwelt abgeschirmten Arbeitsphase verifizierte und systematisierte er seine Entdeckung der zunächst von ihm so genannten „X-Strahlen“. In den Weihnachtstagen 1895 bereitete er seine Ergebnisse zum Druck in den wenig bekannten „Sitzungsberichten der Würzburger Phys.-medic. Gesellschaft“ vor [1] und verschickte die Separatdrucke in den ersten Januartagen 1896 an die bekanntesten Vertreter seines Fachgebietes. Ein Sturm brach los. Der Röntgenbiograph Otto Glasser zählte für 1896 über tausend Publikationen zur Nachstellung, Variation und Nutzbarmachung von Röntgens Experimenten. Nie zuvor und selten danach hatten Wissenschaftler und Techniker – hier Physiker, Mediziner, Elektrotechniker und Glasbläser – einer wissenschaftlichen Entdeckung so schnell zum Durchbruch und zur Nutzung verholfen.

Es fehlte nicht an konkurrierenden Prioritäts ansprüchen. Aber letztlich entsprachen sie alle der Erkenntnis, dass man spätestens seit der in der Mitte des 19. Jahrhunderts von dem in Bonn tätigen Glastechniker Heinrich Geißler angesto-ßenen Gas entladungsforschung die neuen Strahlen zwar immer wieder erzeugt, manchmal auch indirekt bemerkt hatte, aber doch nie entdeckt und beschrieben. Von ganz anderem Kaliber war der Seitenhieb, den Philipp Lenard in seinem Nobel-Vortrag am 28. Mai 1906 austeilte: Röntgen habe seine Entdeckung als erster Nutzer der von ihm, Lenard, entworfenen Fenster-Röhre „ganz notwendigerweise“ machen müssen. „Es treffen in ihr die ... Kathodenstrahlen die große Fläche des Platins, welches sie, wie man heute weiß, am besten in die damals noch nicht bekannten Röntgenstrahlen verwandelt.“ (...)

Stefan L. Wolff • 11/2020 • Seite 29

Stefan L. Wolff • 11/2020 • Seite 29Entrechtet, verfolgt, vertrieben und ermordet

Auch Mitglieder der DPG wurden Opfer des nationalsozialistischen Systems.

Dieser Artikel ist denjenigen Mitgliedern der DPG gewidmet, die der Mordmaschinerie des NS-Staates zum Opfer gefallen sind. Dazu sollen auch alle zählen, die angesichts ihrer ausweglos erscheinenden Lage in den Suizid getrieben wurden. Ihr Tod stand am Ende einer Entwicklung, denn Opfer waren sie schon zuvor geworden, hatte man sie doch ihres sozialen Umfeldes, ihrer ökonomischen Sicherheit sowie in manchen Fällen auch ihrer zuvor deportierten Eltern und Geschwister beraubt.

Schon im April 1933 hatte die von der NSDAP dominierte Koalitionsregierung, dank des Ermächtigungsgesetzes vom 23. März frei von der Notwendigkeit parlamentarischer Zustimmung, ein Gesetz „zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ erlassen. Es sah unter anderem vor, dass Menschen mit allein schon einem jüdischen Großelternteil (als „nichtarisch“ bezeichnet) aus dem öffentlichen Dienst und damit auch aus allen Universitäten oder staatlichen Forschungseinrichtungen wie den meisten Instituten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft verbannt wurden. Das fand bald ebenfalls Anwendung auf das gesamte nichtbeamtete wissenschaftliche Personal. Der Beamtenstatus half nur noch denen, die ihn bereits vor dem Ersten Weltkrieg besessen hatten oder jenen, die aufgrund von „Feindberührung“ in jenem Krieg den „Frontkämpferstatus“ erhielten. Diese Ausnahmebestimmungen wurden restriktiv ausgelegt, manchmal ignoriert und sollten mit den „Nürnberger Gesetzen“ von 1935 gänzlich aufgehoben werden. Darin wurde der Begriff „jüdisch“ dann mit mindestens drei jüdischen Großeltern gegenüber der „Nichtarierdefinition“ deutlich enger, aber weiterhin völlig unabhängig von einer religiösen Zugehörigkeit definiert. Es handelte sich demgemäß um eine Fremdbestimmung, die von der Abstammung abgeleitet wurde und nicht auf der Selbstwahrnehmung beruhte. Aber auch jene, die dieses Attribut für sich akzeptierten, bildeten deshalb allein noch keine abgrenzbare soziale Gruppe mit einem spezifischen Zusammenhalt. Es gab lediglich eine häufige Zugehörigkeit zum gehobenen Bürgertum. Der von Max Planck retrospektiv geschilderte Besuch bei Hitler enthielt insoweit eine zutreffende Charakterisierung des gesellschaftlichen Status der meisten betroffenen Kollegen, wenn er sie als „alte Familien mit bester deutscher Kultur“ beschrieb [1]. Ähnlich sah es Thomas Mann, der von falschen Klischeevorstellungen abrücken musste, als er 1904 seinem Bruder nach einem Besuch bei den Pringsheims (er heiratete 1905 mit Katia eine Schwester des Physikers Peter Pringsheim) mitteilte [2]: „Kein Gedanke an Judenthum kommt auf, diesen Leuten gegenüber; man spürt nichts als Kultur.“

Peter Pringsheim gehörte 1933 zu den etwa 15 Prozent der Mitglieder der DPG, die jüdische Vorfahren hatten und im Sinn der erwähnten Gesetzgebung „Nichtarier“ waren bzw. die zu den etwa 13 Prozent zählten, die ab 1935 nach den Kriterien der Nürnberger Gesetze als „Juden“ galten. Für letztere wurde ihr Status spätestens ab 1938 zu einer tödlichen Gefahr. Wie Pringsheim war etwa die Hälfte der Betroffenen entweder schon christlich aufgewachsen oder hatte das Judentum inzwischen verlassen. Die erwähnten Maßnahmen von 1933 betrafen gemäß der obigen Definition einen Personenkreis, aus dem einige bis dahin nicht einmal von ihrer nun problematischen Herkunft gewusst hatten. Im Jahr 1937 kamen noch alle hinzu, die mit einem „nichtarischen“ Ehepartner verheiratet waren, darunter mindestens 13 Mitglieder der DPG. Wenn eine solche Heirat erst nach 1933 geschlossen wurde, war eine Anstellung im öffentlichen Bereich von vornherein nicht mehr möglich. Die Umsetzung der Maßnahmen zu Beginn des Sommersemesters 1933, die gerade viele der jüngeren Wissenschaftler betraf, weil diese schon zwangsläufig unter keine der beiden Ausnahmeregelungen fallen konnten, gestaltete sich unübersichtlich. Herkunft und Fronteinsatz waren in eigens dafür entwickelten Fragebögen zu belegen. (...)

Christian Forstner • 11/2020 • Seite 3

Christian Forstner • 11/2020 • Seite 3Verantwortung aus der Vergangenheit

Die Geschichte der DPG in der NS-Zeit gilt es stets, aufs Neue zu bewerten.

Alexander Pawlak • 11/2020 • Seite 39 • DPG-Mitglieder

Alexander Pawlak • 11/2020 • Seite 39 • DPG-MitgliederDas Gedächtnis der DPG

Ein Gespräch mit Ralf Hahn, dem Archivar der DPG

Das Archiv der DPG vereinigt die umfangreichen Aktenbestände und Dokumente aus 175 Jahren. Ralf Hahn hat das Archiv im Magnus-Haus in Berlin eingerichtet und ist seit fast 25 Jahren für die Pflege und Betreuung zuständig.

Die DPG ist jetzt 175 Jahre alt. Seit wann gibt es ein Archiv?

Der Ursprung liegt in der Festschrift zum 150-jährigen Jubiläum der DPG. Diese wurde zwei Jahre vor dem Jubiläum in Angriff genommen. Dabei fiel auf, dass die DPG kein zentrales Archiv besaß, und die Suche nach Quellen gestaltete sich sehr mühsam. Mit der Festschrift kam die Idee auf, alle Unterlagen in einem Archiv zusammenzuführen.

Woher kamen die Aktenbestände?

In der Geschäftsstelle in Bad Honnef gab es vor allem neuere Akten aus der Nachkriegszeit und sechs Ordner mit Korrespondenz aus den 1920er-Jahren. Einen größeren Bestand stellten die Akten der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin dar. Sie ist „Mutter und Tochter“ der DPG zugleich, da sie heute noch als selbstständige Regionalgesellschaft besteht. (...)

Arne Schirrmacher • 10/2020 • Seite 36 • DPG-Mitglieder

Arne Schirrmacher • 10/2020 • Seite 36 • DPG-MitgliederNeue Physik im Kurbad

Die Naturforscherversammlung 1920 in Bad Nauheim leitete eine Neuausrichtung der Physik in Deutschland ein.

Wenn von der 86. Naturforscherversammlung von 1920 die Rede ist, steht meist nur die Debatte zwischen Albert Einstein und Philipp Lenard im Mittelpunkt. Die Bedeutung des ersten großen Treffens der Physiker nach dem Ersten Weltkrieg ging aber für die Physik weit darüber hinaus. Wie in einem Brennglas bündeln die Sitzungen und Diskussionen wesentliche Elemente einer folgenreichen Neuausrichtung der Physik.

Die Idee einer großen wissenschaftlichen Tagung keine zwei Jahre nach Kriegsende schien fast aussichtslos, hatten doch der Mangel an Nahrung, Papier und fast allem anderen Deutschland fest im Griff, und ein erster Inflationsschub hatte den Geldwert dezimiert. Für einen Staat aber, dem nach der militärischen und wirtschaftlichen Niederlage als Zukunftspfand nur die Wissenschaft blieb – so das Credo, das insbesondere Max Planck verbreitete –, war zugleich nichts dringender als eine Wiederbelebung des wissenschaftlichen Austauschs. Hatte der Kapp-Putsch in Berlin noch im März die instabile Lage insbesondere in den Städten gezeigt, so war der Kurort Bad Nauheim eine gute Wahl für die Naturforscherversammlung vom 19. bis 25. September. Nach der verbreiteten Rhetorik vom „Stahlbad des Krieges“, das auch die Wissenschaft zu Großtaten erkräftigen sollte, ist das Wissenschaftlertreffen im Kurbad ein offensichtlicher und nicht nur symbolischer Gegensatz. Die Kurverwaltung, die sich sicherlich einen gewissen Werbeeffekt erhofft hatte, bot nicht nur kostenlose Übernachtungen in den Hotels für alle Teilnehmer sowie gute und günstige Verpflegung an, ohne Kurtaxe standen alle Kurmittel unentgeltlich zur Verfügung inklusive zweier täglicher Kurkonzerte sowie Theater- und Opernaufführungen und ein Ball. Auch die Studierenden aus Frankfurt, Gießen, Marburg und Darmstadt konnten kostenlos dabei sein, allerdings nur an den wissenschaftlichen Veranstaltungen. Abends waren Gasthäuser nach Disziplinen zum geselligen Austausch reserviert.

Aufrufe wie etwa in den Verhandlungen der DPG ermunterten besonders den Nachwuchs zur Teilnahme, sodass es im Kurbad weniger um die Rekonvaleszenz alter Physik(er) ging als um eine Verjüngungskur und um neue Ideen. Das zeigen auch die etwa 60 Vorträge der Abteilung für Physik, deren weit überwiegender Teil von der Altersgruppe von Zwanzig, darunter Wolfgang Pauli, bis etwa Mitte Vierzig bestritten wurde. Statt der geplanten 600 Naturforscher und Ärzte kamen etwa 2600, und der Kurort musste die ganze Bevölkerung animieren, Privatzimmer zu stellen. Die Physik war besonders stark vertreten, veranstaltete doch die DPG noch keine eigenen Tagungen, und hatte das umfangreichste Programm, wobei „außer einem besonderen Teile“ zur Relativitätstheorie „fast alle Vorträge über das neu erschlossene Gebiet der Atomphysik“ gingen [1].

Neben der sich hier schon abzeichnenden inhaltlichen Neuausrichtung waren es auch die Richtungsentscheidungen im Fach, die in Geschäftssitzungen zu klären waren, die besonders den Nachwuchs betrafen. Dabei ging es einerseits um die Fachgesellschaften. Die DPG galt als zu sehr von Berlin dominiert und sollte regionalisiert werden, zudem gab es Konkurrenz wie etwa durch die 1919 gegründete Gesellschaft für technische Physik. Fast wie auf der politischen Bühne wurde versucht, durch neue Gesellschaften Einfluss zu erringen. Aus Johannes Starks Fachgemeinschaft Deutscher Hochschullehrer der Physik trat Max Born mit vielen anderen gleich wieder aus, als ihnen dessen Agenda in Bad Nauheim klar wurde.(...)

Priv.-Doz. Dr. Beate Ceranski • 7/2020 • Seite 59 • DPG-Mitglieder

Marie Curie – Elemente des Lebens (2019)

Gernot Münster • 6/2020 • Seite 30

Gernot Münster • 6/2020 • Seite 30(K)eine klassische Karriere?

Lucy Mensing (1901 − 1995) war eine Pionierin der Quantenmechanik.

Nach der Formulierung der Quantenmechanik durch Heisenberg, Born und Jordan 1925/26 wandten Wolfgang Pauli und Lucy Mensing die neue Theorie erstmals auf reale physikalische Systeme an. Mensing fand dabei als erste die zulässigen Werte für den quantenmechanischen Bahndrehimpuls. Ende der Zwanzigerjahre beendete sie ihre wissenschaftliche Karriere.

In der klassischen Mechanik ist der Drehimpuls eines Teilchens oder Teilchensystems eine reelle vektorwertige Größe, die beliebige Werte annehmen kann. In der Quantenmechanik hingegen ist der Drehimpuls quantisiert. Sein Betrag ist charakterisiert durch eine Quantenzahl l, die nur gewisse diskrete Werte annehmen kann. Ausgehend von den algebraischen Beziehungen der Drehimpulskomponenten untereinander lässt sich zeigen, dass die Quantenzahl l nur ganzzahlige (0, 1, 2, 3, . . .) oder halbzahlige Werte (1/2, 3/2, 5/2, . . .) annehmen kann. Wir sind heute mit der Bedeutung der halbzahligen Werte vertraut, aber wie stand es damit in der Zeit der Entwicklung der Quantenmechanik?

Nach ersten Schritten von Max Born in Richtung einer quantentheoretischen Formulierung der Mechanik [1] gelang Werner Heisenberg während eines Aufenthalts auf der Insel Helgoland der Durchbruch. In seiner 1925 veröffentlichten berühmten Arbeit führte er die quantenmechanischen Größen ein, die an die Stelle der klassischen Variablen Ort, Impuls etc. treten und postulierte die Rechengesetze für diese Größen [2]. Born und sein Assistent Pascual Jordan in Göttingen erkannten darin die Regeln der Matrizenrechnung und bauten den Formalismus weiter aus [3]. In der „Drei-Männer-Arbeit“ von 1926 erweiterten Born, Heisenberg und Jordan die Theorie auf Systeme mit vielen Freiheitsgraden [4]. Hier findet sich insbesondere in einem von Jordan geschriebenen Kapitel die Quantisierung des elektromagnetischen Feldes, also der Beginn der Quantenfeldtheorie. Die Arbeit befasst sich auch ausführlich mit dem quantenmechanischen Drehimpuls, der bei der Deutung der Atomspektren eine wichtige Rolle spielt. Die Autoren fanden die algebraischen Beziehungen zwischen den drei Komponenten Li des Drehimpulses, deren Multiplikation von der Reihenfolge der Faktoren abhängt. Ausgehend von dieser „Drehimpuls-Algebra“

[L1, L2] = iħ L3, und zyklisch vertauscht, zeigten sie, dass das Quadrat L→2 des Drehimpulses Werte von der Form ħ2 l(l + 1) annehmen kann. Hierin ist ħ = h/2π das „reduzierte“ Plancksche Wirkungsquantum h, und die Quantenzahl l kann, wie oben gesagt, ganzzahlige und halbzahlige Werte annehmen. (...)

Gabriele Metzler • 12/2019 • Seite 47

Gabriele Metzler • 12/2019 • Seite 47Ein „deutscher Sieg“?

Die Verleihung der Nobelpreise 1919 stand im Spannungsfeld von Politik und Wissenschaft.

Gleich drei deutschen Forschern wurde 1919 ein Nobelpreis verliehen: Johannes Stark und nachträglich für 1918 Max Planck und Fritz Haber. Diese Entscheidung des Nobelpreiskomitees ehrte nicht nur exzellente Forschung, sondern hatte auch eine politische Dimension, die zu kontroversen Reaktionen führte.

Für den 8. Oktober 2019 lud die DPG zum Public Viewing – nicht zum Endspiel einer Fußball-WM, sondern zur Bekanntgabe der Nobelpreise für Physik 2019. In der gediegenen Atmosphäre des Berliner Magnus-Hauses verfolgten die Gäste an diesem Tag, wie die Vergabe des Preises an Michel Mayor, Didier Queloz und James Peebles verkündet wurde. Deutsche Physikerinnen oder Physiker gingen leer aus. Auch vor hundert Jahren hätte wohl kaum jemand gewettet, dass deutsche Physiker den Nobelpreis erhalten. Umso überraschender verkündete die Schwedische Akademie der Wissenschaften Mitte November 1919, den Preis gleich zwei Mal an Physiker aus Deutschland zu vergeben: Max Planck wurde kriegsbedingt mit Verspätung der Preis für 1918 zuerkannt, Johannes Stark derjenige für 1919. Hinzu kam der Nobelpreis für Chemie für 1918 an Fritz Haber. Und das nur ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkriegs und gerade drei Monate nach Unterzeichnung des Friedensvertrags von Versailles, in dem Deutschland seine Schuld am Ausbruch des Weltkriegs anerkennen musste. Gleich drei deutschen Wissenschaftlern sollte somit die höchste Ehre zukommen, welche die internationale Wissenschafts-Community seit 1901 zu vergeben hatte – in einem Moment der Isolation, in die sich die deutschen Wissenschaften mit dem Kriegsausbruch im Sommer 1914 selbst begeben hatten.

Angesichts dieser Ausgangslage fieberte niemand in Deutschland im November 1919 der Nachricht aus Stockholm entgegen, Public Viewings fanden nicht nur aufgrund der fehlenden medialen Möglichkeiten nicht statt. Doch sehr rasch bildete sich eine klare Deutung der Stockholmer Entscheidung heraus: Schon einen Tag nach der offiziellen Bekanntgabe hatte das Berliner Tageblatt auf Seite drei eine Überschrift parat, welche die Nachricht aus Stockholm einordnete und das Presseecho der folgenden Tage vorwegnahm: „Ein deutscher Sieg“ [1]...

Alexander Stöger • 11/2019 • Seite 27

Alexander Stöger • 11/2019 • Seite 27Vom Versuch zum Kosmos

Alexander von Humboldt und die Experimentalwissenschaften

Liest man über Alexander von Humboldt, so liest man über ihn als Forschungsreisenden oder „Universalgelehrten“, aber nur selten als Experimentalwissenschaftler. Dabei bestimmten seine physikalischen, chemischen und physiologischen Studien maßgeblich seinen Werdegang − und das in einer Zeit, in der sich diese Forschungsgebiete gerade erst an Universitäten etablierten. Humboldt begleitete diesen Prozess über sieben Jahrzehnte.

Ende des 18. Jahrhunderts erschütterten die Französische Revolution und ihre Begleitumstände das Verständnis feudaler Ständeordnung des aus mehreren hundert Kleinstaaten bestehenden Deutschen Reichs. Nicht nur die politischen und sozialen Strukturen sollten sich in Europa nachhaltig wandeln, sondern auch Kunst, Kultur und Wissenschaften. Der Mensch und seine Rolle in der Natur wurden infrage gestellt, jüngst entdeckte Phänomene ließen sich nicht mehr in traditionelle Denkmuster einfassen, und technologische Entwicklungen erlaubten neue Perspektiven auf bereits Bekanntes.

Die meisten experimentalwissenschaftlichen Fachdisziplinen, sofern sie überhaupt schon existierten, galten bis ins 18. Jahrhundert eher als anspruchsvolle Unterhaltung der gehobenen Stände oder als Hilfswissenschaften klassischer Universitätsfächer. So diente die Chemie als „Magd der Medizin“ und arbeitete, so die Meinung vieler, dieser lediglich zu. Auch die der Philosophischen Fakultät zugeordnete Experimentalphysik war zwar an einigen Universitäten vertreten, aber ebenfalls nur als Ergänzung traditioneller Felder wie der Philosophie oder Medizin. (...)

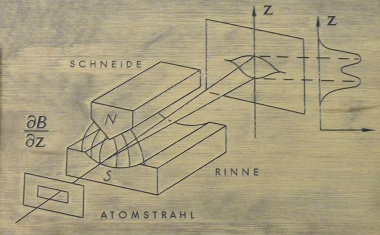

Horst Schmidt-Böcking und Wolfgang Trageser • 10/2019 • Seite 25

Horst Schmidt-Böcking und Wolfgang Trageser • 10/2019 • Seite 25Der Strahl der Erkenntnis

Vor 100 Jahren entwickelte Otto Stern die bahnbrechende Molekularstrahlmethode.

Extrem genau präparierte Strahlen aus Atomen bzw. Molekülen gehören heute zum unverzichtbaren Werkzeug in Atom-, Molekül-, Cluster- und Oberflächenphysik. Otto Stern entwickelte dafür ab 1919 seine Molekularstrahlmethode, die sich sehr rasch als wegweisend für die Quantenmechanik erweisen sollte, nicht zuletzt als Grundlage für das Stern-Gerlach-Experiment.

Im Jahr 1911 machte der französische Physiker Louis Dunoyer eine wichtige Beobachtung: Die Moleküle eines Gases, die von einem höheren Druckbereich durch eine kleine Öffnung in ein Vakuum (Druck < 10–3 Torr) strömen, bewegen sich geradlinig. Das überraschte eigentlich nicht, denn aufgrund der Gesetze der klassischen Physik muss sich jedes Molekül wegen der Impulserhaltung so lange geradlinig bewegen, bis es durch ein Kraftfeld oder durch Stoß mit einer anderen Masse seinen Impuls und damit Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit ändert. Entscheidend war jedoch, dass Dunoyer auf diese Weise erstmals einen Atomstrahl erzeugen konnte [1].

Aufbauend auf dieser Beobachtung begann Otto Stern 1919 in Frankfurt mit der Entwicklung der Molekularstrahlmethode (MSM), die auf einer präzisen transversalen Kollimation eines gasförmigen Atom- oder Molekülstrahls beruht. Damit sollte es möglich sein, den Ablenkwinkel und damit den Transversalimpuls eines im Vakuum fliegenden Teilchens mit extrem hoher Genauigkeit zu präparieren und somit mit hoher Genauigkeit messen zu können. Man kann nur spekulieren, ob ihm damals bewusst war, welche Impulsauflösung die Molekularstrahlmethode einmal liefern würde...

Klaus Hentschel • 6/2019 • Seite 3

Klaus Hentschel • 6/2019 • Seite 3Auseinanderdriftende Felder?

Der Dialog zwischen Physik und Physikgeschichte muss gestärkt werden.

Helge Kragh • 3/2019 • Seite 53

Helge Kragh • 3/2019 • Seite 53Elemente mit System

Das Periodensystem entwickelte sich im Wechselspiel von Chemie und Physik.

Vor 150 Jahren brachte der russische Chemiker Dimitrij Iwanowitsch Mendelejew Ordnung in die Vielzahl der Elemente, indem er diese nach ihrem Atomgewicht und ähnlichen chemischen Eigenschaften gruppierte. Das daraus resultierende Periodensystem erwies sich als grundlegendes Instrument der Chemie, das sich schließlich quantenphysikalisch erklären ließ.

Im Frühjahr 1869 präsentierte der 34-jährige Mendelejew der neu gegründeten Russischen Chemischen Gesellschaft seine erste Version einer Tabelle, die wir heute als Periodensystem kennen. Seine Klassifizierung von damals 63 chemischen Elementen gab der anorganischen Chemie eine solide Grundlage und brachte Ordnung in die verwirrende Menge der experimentellen Daten. Gleichzeitig sagte sie die Existenz mehrerer damals noch unbekannter Elemente voraus und erwies sich damit als äußerst fruchtbar. Die aktuellen Versionen des Periodensystems mit mittlerweile 118 Elementen stammen direkt von Mendelejews ursprünglicher Tabelle. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war das Periodensystem die Domäne der Chemie, aber als es darum ging zu erklären, warum das System so gut funktioniert, übernahmen Physiker die Führung. Wie sich in den 1920er-Jahren herausstellte, ist das Periodensystem gewissermaßen eine makroskopische Darstellung der inneren Struktur der Atome. So gesehen geht es dabei ebenso sehr um Physik wie um Chemie.

Natürlich setzt das Periodensystem voraus, dass man weiß, was ein chemisches Element ausmacht. Die moderne Auffassung geht auf das späte 18. Jahrhundert und auf den französischen Chemiker Antoine-Laurent Lavoisier zurück, den großen Reformer der Chemie. Lavoisiers Definition eines Elements war insofern empirisch-operativ, als er diese auf Substanzen beschränkte, die sich nicht weiter in noch einfachere Substanzen zerlegen ließen. Auch wenn diese Definition nicht davon abhängt, ob Materie aus Atomen besteht oder nicht, unternahm John Dalton 1808 den wichtigen Schritt, Elemente und Atome miteinander zu verbinden. Für Dalton ist ein Atom die kleinste Einheit eines Elements, d. h. es gibt so viele verschiedene Atome wie es verschiedene Elemente gibt. Darüber hinaus führte er die entscheidende Idee des Atomgewichts ein − heute spricht man von Atommasse. Damit brachte er die Elemente mit einer messbaren Größe in Verbindung. Ein reines Element ließ sich dadurch als eine Substanz mit einem bestimmten Atomgewicht definieren. Ende der 1850er-Jahre, als sich Daltons Ideen durchgesetzt hatten, war die Bestimmung von Atomgewichten ein wichtiger Bestandteil der Chemie. Auf dieser Grundlage konstruierte Mendelejew sein System der Elemente, ebenso wie der deutsche Chemiker Julius Lothar Meyer, der später im Jahr 1869 und unabhängig von Mendelejew ein grob ähnliches Schema vorschlug. Das Periodensystem hat also zwei Väter, doch Mendelejews System kam zuerst und erwies sich als einflussreicher als das von Meyer...

Michael Eckert • 11/2018 • Seite 57

Michael Eckert • 11/2018 • Seite 57Theorie zwischen Klassik und Moderne

Arnold Sommerfelds Einfluss auf die theoretische Physik reicht bis heute.

Der 150. Geburtstag von Arnold Sommerfeld ist nicht nur Anlass, einen wichtigen Physiker der Vergangenheit zu würdigen. Viele seiner zentralen Arbeiten zeigen eine erstaunliche Aktualität und haben sogar Bedeutung für die Suche nach Dunkler Materie.

Als Arnold Sommerfeld am 5. Dezember 1868 geboren wurde, waren die Maxwell-Gleichungen gerade drei Jahre alt. Die Versuche, mit denen Heinrich Hertz elektromagnetische Wellen nachweisen sollte, lagen noch zwanzig Jahre in der Zukunft. Im Rückblick bezeichnen wir dies als die Ära der klassischen Physik. Im Jahr 1951, in dem Sommerfeld am 26. April starb, befinden wir uns bereits im Zeitalter der modernen Physik, in dem die Theoretiker mit Feynman-Diagrammen und die Experimentalphysiker mit immer neuen Entdeckungen von Elementarteilchen für Aufsehen sorgten.

Am Beginn von Sommerfelds akademischer Karriere war von diesem Umbruch in der Physik noch nichts zu spüren. Während seines Studiums in Königsberg hatte er die Physik als nicht besonders aufregend erlebt, sodass sein Interesse zunächst mehr der Mathematik galt. Auch nach seinem Wechsel an die Universität Göttingen, wo er Assistent des Mathematikers Felix Klein wurde, wuchs ihm die Physik nicht sofort ans Herz. Bei Sommerfelds frühen Arbeiten der 1890er-Jahre stand die Mathematik immer im Vordergrund, selbst wenn er sich damit auf das Gebiet der Physik begab. In seiner Habilitationsschrift behandelte er die Beugung elektromagnetischer Wellen als Randwertproblem – ohne Rückgriff auf das in der Optik benutzte Huygenssche Prinzip, das der Beugungstheorie von Kirchhoff zugrunde lag. Er halte das für „Humbug und Redensarten“, schrieb Sommerfeld an seine Mutter, „was dieser mathematisch grundlichste unter den Physikern in der Optik gemacht hat. Aber das kann ich doch nicht in der Arbeit ohne Weiteres sagen.“ ([1], S. 83)...

Timo Mappes, Wolfgang Wimmer und Michael Kaschke • 10/2018 • Seite 51

Timo Mappes, Wolfgang Wimmer und Michael Kaschke • 10/2018 • Seite 51Die Frühzeit der Feinstruktur

Spektroskopische Instrumente und der Weg zur Entdeckung der Lamb-Verschiebung

Das fundamentale Wechselspiel zwischen Durchbrüchen in der Mess- und Gerätetechnik und grundlegenden Erkenntnissen ist in der Wissenschaftsgeschichte beispielhaft untersucht worden, gerade in der Optik. Man denke an das Fernrohr und seine Bedeutung für das kopernikanische Weltbild oder das Michelson-Experiment für die Relativitätstheorie. Für die exakte Analyse der atomaren Feinstruktur spielte die Entwicklung hochpräziser Spektrographen eine entscheidende Rolle.

In der optischen Spektroskopie [1] gab es im 19. und bis weit in das 20. Jahrhundert hinein zahlreiche Beispiele für Erkenntnisfortschritte, die nur durch ein enges Zusammenspiel von Instrumentenentwicklung, Experimentiertechnik und Theorie möglich wurden [2, 3]. Das wohl bekannteste Beispiel ist die Beschreibung der dunklen und später nach Joseph von Fraunhofer benannten Spektrallinien im Sonnenspektrum.1) Erst 1859 gelang es Gustav Kirchhoff, den Zusammenhang von Absorptions- und Emissionswellenlängen der Fraunhoferschen Linien zu beschreiben und gemeinsam mit Robert Bunsen kurz danach die Spektralanalyse zu entwickeln.

Hier möchten wir ein weiteres Beispiel aus der Spektroskopie diskutieren: die Entdeckung der Lamb-Verschiebung in der Feinstruktur des Wasserstoffspektrums. Wir befinden uns damit im Kontext der Quantenphysik, die sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr dynamisch entwickelte. Das betraf sowohl die Theorie als auch die in diesem Kontext stehenden Experimente und den Bau der dafür erforderlichen Instrumente. Das führte zu immer wieder wechselnden Interpretationen der experimentellen Ergebnisse und damit einem eher ungewöhnlichen Verlauf in der Theorieentwicklung...

Christian Forstner • 6/2018 • Seite 57

Christian Forstner • 6/2018 • Seite 57Genial in Gemeinschaft

Zum 100. Geburtstag des Physik-Nobelpreisträgers Richard P. Feynman (1918 – 1988)

Um keinen anderen amerikanischen Physiker hat sich ein ähnlicher Geniekult entwickelt wie um Richard Feynman. Dazu haben sein öffentliches Auftreten und seine autobiografischen Schriften sicher wesentlich beigetragen. Feynman war ein brillanter Wissenschaftler und eine originelle Persönlichkeit, aber kein „einsames“ Genie. Eine historische Perspektive zeigt, dass er mit seinen physikalischen Arbeiten und seinem Denkstil in der Community verankert war.

Im Juni 1947 traf sich auf Shelter Island, einer kleinen Insel vor New York, ein exklusiver Kreis von zwei Dutzend der führenden Physiker in den USA, unter ihnen John von Neumann, J. Robert Oppenheimer, John A. Wheeler und der aufstrebende Richard Feynman. In lockerer Atmosphäre diskutierten sie die neuesten Entdeckungen aus der Elementarteilchenphysik und der Quantenelektrodynamik. Diese beiden Teilbereiche entwickelten sich zu zwei der Hauptforschungsrichtungen der Nachkriegsphysik der USA.

In dieser Periode veränderte sich der pragmatische Forschungsstil der 1920er-Jahre, demzufolge es die Aufgabe des Physikers nur war, messbare Größen vorherzusagen. Wie der Weg dorthin genau aussah, spielte dagegen keine Rolle, ebenso wenig philosophische Reflexionen. Dieser Stil verband sich nach Kriegsende mit der Arbeitsweise junger theoretischer Physiker, die eng mit Experimentalphysikern kooperierten und deren Bedürfnisse genau kannten.

Insbesondere in der Teilchenphysik und der Militärforschung verschmolz die Arbeit von Experimentatoren und Theoretikern so, dass sich der alte pragmatische Stil zu einem „pragmatic, utilitarian, instrumental style“ weiterentwickelte, der von den experimentellen Möglichkeiten der Instrumente der Großforschung bestimmt war.2) Wie stark Richard Feynman an diese Community und ihren Stil gebunden war, soll im Folgenden untersucht werden. (...)

Mark Walker • 3/2018 • Seite 55

Mark Walker • 3/2018 • Seite 55Bombe oder Reaktor?

Physikalische und wissenschaftshistorische Perspektiven auf die „deutsche Atombombe“

Während des Zweiten Weltkriegs befassten sich die Mitglieder des deutschen Uranvereins um Werner Heisenberg mit den Möglichkeiten der Kernenergie. Bis heute wird kontrovers diskutiert, ob die deutschen Wissenschaftler nur an einem Kernreaktor arbeiteten oder auch das Ziel verfolgten, eine Atombombe zu entwickeln. Hatten sie für Letzteres überhaupt das nötige Wissen?

Im Rahmen ihres Manhattan-Projekts zur Entwicklung der Atombombe hatten die USA eine wissenschaftliche Geheimdienst-Mission mit dem Tarnnamen „Alsos“ ins Leben gerufen. Ihr Ziel war es, den Stand der deutschen Kernforschung zu erkunden. Die drängendste Frage dabei: Arbeiteten deutsche Forscher ebenfalls an einer Atombombe? Der wissenschaftliche Leiter der Alsos-Mission war der aus Holland stammende Physiker Samuel Goudsmit (1902 – 1978), der seit 1927 in den USA forschte. Ab 1943 waren Alsos-Einheiten in ganz Europa auf der Suche nach Wissenschaftlern, geheimen Laboren, wissenschaftlichen Aufzeichnungen und nicht zuletzt nach Uran oder Moderator.

1947 veröffentlichte Goudsmit sein Buch „Alsos“. Darin behauptete er, dass die deutschen Physiker, insbesondere Werner Heisenberg, den Unterschied zwischen einem Kernreaktor und einer Atombombe nicht verstanden hätten: „Sie dachten, dass es letztlich möglich sein müsste, einen Reaktor aufzubauen, in dem die Kettenreaktion so schnell ablief, dass er eine Explosion erzeugt“ ([1], S. 177). (...)

Beate Ceranski • 11/2017 • Seite 49

Beate Ceranski • 11/2017 • Seite 49Vorbild und Verfemte

Vor 150 Jahren wurde Marie Curie geboren.

Nobelpreisträgerin, tragische Heldin, Verfemte, Ikone, Vorzeigewissenschaftlerin und -mutter, Patriotin, Pionierin. Bewundert, belächelt, bemitleidet. Gefeiert, gedemütigt, geliebt. Das Leben von Marie Curie, die vor 150 Jahren in Warschau als Maria Skodowska geboren wurde, ist reich an Höhen und Tiefen. Auch die historiographische Auseinandersetzung mit ihr ist höchst unterschiedlich ausgefallen.

Eve Curies romanhafte Biographie über ihre Mutter fordert in ihrer einseitigen Verklärung geradezu zum Widerspruch heraus – und hat doch Marie Curies Bild jahrzehntelang geprägt und prägt es noch immer.1) Zwei Nobelpreise hat Marie Curie erhalten – und doch hat sich die Wissenschaftsgeschichte schwer getan, ihre Bedeutung zu charakterisieren. Bis heute ist die Beschäftigung mit Marie Curie ein faszinierendes, aber auch sperriges Thema geblieben. Im Folgenden möchte ich zentrale biographische Stationen im Licht neuerer wissenschaftshistorischer Forschungen analysieren und abschließend fragen, wie sich Marie Curie in der Geschichte der Naturwissenschaften im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts einordnen lässt.

Als Maria Skodowska wird die spätere Marie Curie am 7. November 1867 im russisch verwalteten Polen in eine Akademikerfamilie geboren. Damit gehört sie nach Herkunft und Generation zu einer bildungsgeschichtlichen Schlüsselgruppe in der Geschichte ihres Landes. Ähnlich den russischen Nihilisten, aus deren Umfeld die eine halbe Generation ältere Mathematikerin Sofia Kovalevskaja stammte, setzt die intellektuelle polnische Jugend dieser Zeit alle Hoffnung auf Besserung der sozialen und politischen Situation ihres Volkes auf den Zugang zu Bildung und Wissenschaft – Frauen ausdrücklich eingeschlossen. Dass Maria Skodowska ebenso wie ihre ältere Schwester Bronia zum Studium nach Paris aufbricht (in ihrem Heimatland ist für Frauen ein Studium zu dieser Zeit nicht möglich), hat sie mit einer ganzen Reihe Zeitgenossinnen gemeinsam. Auch die Studienfächer – Medizin bei Bronia, Naturwissenschaften bei Maria – passen in dieses Bild, boten diese doch konkrete Perspektiven, dem polnischen Volk nach Abschluss des Studiums und Rückkehr in das Heimatland zu helfen...

Jürgen Teichmann • 10/2017 • Seite 53

Jürgen Teichmann • 10/2017 • Seite 53Eine neue „Landschaft“ des Unsichtbaren

Vor 200 Jahren veröffentlichte Joseph Fraunhofer seine Beobachtung der dunklen Linien im Sonnenspektrum.

Angefangen als gelernter Glasschleifer, entwickelte Joseph Fraunhofer Anfang des 19. Jahrhunderts schnell erstaunliche technische Fähigkeiten und wissenschaftliches Interesse an völlig neuen Fragen. So gelang es ihm mit einer selbst entworfenen Prismenkonstruktion, die nach ihm benannten Spektrallinien im Sonnenspektrum zu entdecken und aufzuzeichnen. Doch Joseph Fraunhofer war seiner Zeit weit voraus, sodass seine Ergebnisse lange kein wissenschaftliches Publikum fanden.

Joseph Fraunhofers von ihm selbst „gezeichnete und geäzte“ Darstellung seiner dunklen Linien im Sonnenspektrum ist wohl bekannt. Vor 200 Jahren, im Herbst 1817, wurden die schwarz-weißen Abdrucke in den „Denkschriften der Bayerischen Akademie der Wissenschaften“ veröffentlicht.1) Darüber hinaus gibt es drei handkolorierte Exemplare, zwei davon befinden sich im Deutschen Museum in München und ein weiteres im Goethe-Nationalmuseum in Weimar.

Wie kam Fraunhofer zu seiner Entdeckung? Astronomie bedeutete damals noch ausschließlich die exakte Beobachtung von Lichtpunkten am Himmel und die Berechnung ihrer Bewegung – sofern möglich – mithilfe der Himmelsmechanik. In der Optik regierte die Korpuskulartheorie des Lichtes, die neue Wellentheorie war gerade erst geboren. Eine optische Industrie gab es noch nicht, nur erfolgreiches Handwerk – vor allem in England. Das wurde allerdings auch auf dem Kontinent nötig, seitdem die Wirtschaftsblockade Frankreichs gegenüber England ab 1806 (die „Kontinentalsperre“) jeden Warenaustausch verhinderte. Auch das war ein Grund, warum Joseph Fraunhofer in diesem Jahr im Alter von 19 Jahren vom Unternehmer Joseph Utzschneider in dessen neuem optischen Unternehmen in Benediktbeuern bei München angestellt wurde...

Gerd Löffler • 3/2017 • Seite 51

Gerd Löffler • 3/2017 • Seite 51Gut präpariert

Carl Auer von Welsbach (1858 – 1929) leistete wichtige Beiträge zur frühen Quantentheorie.

Der österreichische Chemiker Carl Auer von Welsbach wurde vor 130 Jahren mit der Erfindung des Gasglühstrumpfs weltberühmt. Durch die industrielle Herstellung dieses ersten grellweißen Leuchtmittels stieg er zum Großunternehmer auf. Doch auch als Forscher erwarb er sich große Verdienste, etwa durch die Entdeckung von Seltenerd-Elementen. Weit weniger bekannt ist, dass er die von ihm produzierten hochreinen Proben dieser Elemente einem Netzwerk von Chemikern und Physikern zur Verfügung stellte und so die Entwicklung der Quantentheorie voranbrachte.

Carl Auer von Welsbach wurde 1858 in Wien geboren und studierte dort Chemie, Physik und Mathematik. Anschließend studierte er bei Robert Bunsen in Heidelberg und promovierte dort 1882. Mit der von Bunsen und Kirchhoff entwickelten Spektralanalyse entdeckte er bis 1905 vier Elemente der Seltenerd-Reihe. Diese Elemente bildeten neben der Radioaktivität das Hauptinteresse seines Lebens als Unternehmer und Forscher. Als erfolgreicher Unternehmer produzierte Auer seine Erfindungen, darunter das Gasglühlicht, die Metallfaden-Glühlampe und der Zündstein für Feuerzeuge, in den eigenen Betrieben in Österreich, Deutschland, USA, Kanada, England und Frankreich [1]. Für seine Leistungen wurde ihm unter anderem 1920 der Siemensring verliehen.

Nicht nur als Industrieller, sondern auch als Naturwissenschaftler erhielt er zahlreiche Würdigungen, darunter fünf Ehrendoktorate. Max Planck berief ihn 1913 als kooptiertes Mitglied an die Königliche Akademie von Preußen. Planck und Wilhelm Wien nominierten Carl Auer von Welsbach 1925 für den Chemie-Nobelpreis [2].1) Wien begründete seinen Vorschlag mit der Zerlegung des vermeintlichen Elements „Didyms“ in Praseodym (Ordnungszahl 59)und Neodym (60) sowie der Entdeckung von Aldebaranium (70) und Cassiopeium (71), also in der heutigen Nomenklatur Ytterbium und Lutetium.

Die Seltenerd-Elemente (Lanthanoide) mit Ordnungszahlen von 57 bis 71 kommen in der Natur wegen ihrer ähnlichen chemischen Eigenschaften stark vergesellschaftet vor und sind schwer zu trennen. Auer von Welsbach beherrschte in seinen chemischen Laboratorien die dafür nötige Technik der fraktionierten Kristallisation (Infokasten) und galt besonders auf diesem Gebiet als Koryphäe. Zu seiner Zeit waren diese Elemente auch in den Fokus der Physiker geraten, denn ihre Einordnung in das Periodensystem war umstritten, zumal das Periodensystem noch Lücken aufwies, da beispielsweise die Elemente mit Ordnungszahl 61 und 72 noch nicht entdeckt waren. Außerdem fehlte ein schlüssiges Modell, um die unterschiedlichen magnetischen Eigenschaften der Elemente, also auch die der Lanthanoiden, zu erklären. Zwar vermuteten die Physiker, dass dafür die Elektronen verantwortlich sein könnten. Diese Vermutung erwies sich aber im konkreten Einzelfall als nicht haltbar, wie Niels Bohr in seiner Dissertation 1911 nachwies, solange das Thomsonsche Atommodell die Grundlage für den Aufbau der Atome bildete. Die weitere experimentelle und theoretische Entwicklung führte zu den Anfängen des Rutherford-Bohrschen Atommodells (1912) und zur Einführung von (Haupt-)Quantenzahlen für die Energiezustände der Elektronen eines Atoms. (...)

Stefan L. Wolff • 12/2016 • Seite 39

Stefan L. Wolff • 12/2016 • Seite 39Zwischen reiner und technischer Physik

Vor 150 Jahren am 25. Dezember wurde Max Wien geboren.

Max Wien war ein vielseitiger Wissenschaftler, der sich einem breiten Spektrum an Forschungsthemen von der Messung der Schallstärke über die Induktionswaage bis hin zur Funktechnik gewidmet hat. Die Entwicklungen der modernen theoretischen Physik verfolgte er mit großem Interesse. Seine politische Verankerung im deutschnationalen Milieu zeigte sich auch bei einer Reihe innerfachlicher Angelegenheiten.

Max Wien wurde am 25. Dezember 1866 im ostpreußischen Königsberg als Sohn eines gut situierten Kaufmanns geboren. Die meisten seiner Vorfahren hatten in Mecklenburg als Gutspächter gelebt. Der Familienzweig von Wien war dann durch Landerwerb zu größerem Wohlstand gelangt. Sein Vater übte den Beruf eines Landwirts aber nicht mehr hauptsächlich aus, sondern bezog seine Einkünfte überwiegend aus der Tätigkeit als Teilhaber an einem Getreideexportgeschäft in Königsberg. Die Ernteerträge des Landgutes trugen auch später noch zu der wirtschaftlichen Unabhängigkeit Wiens bei. Zu seinen Vettern, die im ländlichen Umfeld aufwuchsen, gehörte der fast drei Jahre ältere Wilhelm Wien (1864 – 1928), mit dem er lebenslang in enger privater und fachlicher Verbindung stehen sollte [1].

Nach seinen eigenen Angaben waren es außerschulische Anregungen, die ihn dazu brachten, ebenso wie Wilhelm Wien Physik zu studieren. Er begann damit 1884 in Königsberg, wechselte für sechs Monate nach Freiburg und ging 1885 nach Berlin, wo er 1887 nach sechs Semestern – wie schon sein Vetter zuvor – bei Hermann von Helmholtz wegen einer Dissertation vorsprach. Das Thema hatte er sich bereits selbst überlegt. Er wollte die Tonstärke mit dem Helmholtz-Resonator über eine daran angebrachte Barometerkapsel messen. Helmholtz akzeptierte diesen Vorschlag und gab Wien den Hinweis, die Kapsel auf den Ton des Resonators einzustimmen. Die weiteren Kontakte beschränkten sich auf zwei Gespräche ([2], S. 226). Da Helmholtz 1887 erster Präsident der neu gegründeten Physikalisch-Technischen Reichsanstalt wurde, erhielt Wien außerdem Unterstützung von dessen Nachfolger August Kundt ([3], S. 857). ...

Wilhelm Füßl und Johannes-Geert Hagmann • 11/2016 • Seite 43

Wilhelm Füßl und Johannes-Geert Hagmann • 11/2016 • Seite 43Interferenzen mit Mach 2

Ernst Mach und sein Sohn Ludwig bildeten ein ambivalentes Forscherduo.

Dass Ernst und Ludwig Mach auch gemeinsam physikalische Forschung betrieben, ist eine weithin unbekannte Episode der Wissenschaftsgeschichte. Ludwig Mach blieb stets – nicht immer zu Recht – im Schatten seines Vaters. Ernst Mach entfaltet als vielseitige Forscherpersönlichkeit auch einhundert Jahre nach seinem Tod anhaltende Wirkung. Grund genug, sich dem Vater-Sohn-Gespann im Lichte ihrer wissenschaftlichen Nachlässe zu nähern.

In der Wissenschaft gab es immer wieder Beispiele für Forscherinnen und Forscher, die ihre Begabungen und Leidenschaften an die nächste Generation weitergeben konnten. Man denke nur an die Familie Curie oder Gespanne aus Vater und Sohn, die entweder gemeinsam oder einzeln den Nobelpreis erhielten wie William Henry und William Lawrence Bragg, Niels und Aage Bohr oder J. J. (Joseph John) und George Paget Thomson.

Dass bei den Machs heute nur ein Name dominiert, hat verschiedene Gründe. Ernst Mach (1838 – 1916) hat in seiner wissenschaftlichen Laufbahn eine bemerkenswerte Vielseitigkeit an den Tag gelegt. Seine umfangreichen Schriften entfalten eine bis heute anhaltende akademische Wirkung, und die „Mach-Zahl“ für das Verhältnis der Bewegungsgeschwindigkeit von Objekten zur Schallgeschwindigkeit ist ein fest etablierter Begriff...

Michael Eckert • 5/2016 • Seite 41

Michael Eckert • 5/2016 • Seite 41Der Quantenhimmel voller Geigen

Quantentheorie in der Sprache der Himmelsmechanik – Karl Schwarzschilds letzte Arbeit

Vor hundert Jahren, am 11. Mai 1916, starb Karl Schwarzschild. Begriffe wie „Schwarzschild-Metrik“ oder „Schwarzschild-Radius“ erinnern an ihn als Pionier der modernen Gravitationsphysik. Weniger bekannt ist sein Beitrag „Zur Quantenhypothese“, so der Titel seiner letzten Arbeit. Arnold Sommerfeld nannte Schwarzschild einen „Pfadfinder“ auf diesem im Jahr 1916 „noch reichlich dunklen Gebiete“.

Im November 1915 fand Albert Einstein die endgültige Form seiner Allgemeinen Relativitätstheorie. Einen Monat später präsentierte Karl Schwarzschild bereits eine exakte Lösung der Feldgleichungen für ein kugelförmiges Gebilde, das man später Schwarzes Loch nannte. Zum 100. Geburtstag der Allgemeinen Relativitätstheorie kam neben Einstein auch Schwarzschild als Pionier der modernen Gravitationsphysik zu Ehren [1]. Vor genau hundert Jahren leistete er mit seiner letzten Veröffentlichung einen entscheidenden Beitrag zur Atom- und Quantentheorie.

Karl Schwarzschild kam am 9. Oktober 1873 in Frankfurt am Main zur Welt [2]. Er zeigte schon früh eine große technische und mathematische Begabung. Mit einem Rohr aus zusammengerollten Zeitungen, das er im Innern schwärzte, bastelte er ein Teleskop, um damit seinen Geschwistern die Saturnringe zu zeigen. Als 16-jähriger Schüler verfasste er eine Arbeit über die Bahnbestimmung von Himmelskörpern und schickte sie an die Astronomischen Nachrichten. Sie wurde veröffentlicht – und in der Familie voller Stolz immer wieder vorgelesen, obwohl niemand außer Karl auch nur ein Wort davon verstand, wie sich sein Bruder erinnerte. Als er im Mathematikunterricht einmal seine Logarithmentafeln vergessen hatte, behalf er sich damit, die benötigten Werte aus einer Reihenentwicklung selbst zu berechnen. Nach dem Abitur zog er 1891 nach Straßburg, um dort Astronomie zu studieren. ...

Herbert Pfister • 3/2016 • Seite 47

Herbert Pfister • 3/2016 • Seite 47Lange nach Newton

Das schwer fassbare, aber außerordentlich reichhaltige Trägheitsgesetz

Newton setzte für die ersten beiden seiner Axiome einen „absoluten Raum“ voraus. Das erste Axiom stellt das Phänomen der Trägheit fest, während das zweite Kräfte als Ursachen von Impulsänderungen identifiziert. Bei Verzicht auf den absoluten Raum muss man an seiner Stelle bevorzugte Bezugssysteme einführen, die Inertialsysteme. Ihre Definition erfordert große Sorgfalt, um experimentell belegbar, dabei aber nicht zyklisch zu werden. Erst die Allgemeine Relativitätstheorie lieferte eine befriedigende Alternative.

Das Trägheitsgesetz, das so grundlegend in die klassische Mechanik eingeht, ist erstaunlich schwer auf eine logisch befriedigende Weise zu fassen und wird auch in Lehrbüchern häufig unzureichend dargestellt. Schon die Entdeckung des Trägheitsgesetzes war ein mühsamer und langwieriger Prozess. Im alten Griechenland stellte man sich die Frage, ob es in der Natur besonders ausgezeichnete, „natürliche“ Bewegungsformen von materiellen Körpern gebe. Man vermutete diese meist in Kreisbahnen, angelehnt an die scheinbaren Bewegungen der Himmelskörper. Ab dem 16. Jahrhundert analysierten vor allem italienische Philosophen und Physiker auch geradlinig-gleichförmige Bewegungen im Hinblick auf diese Frage. Dabei waren natürlich die unausweichlichen Gravitations- und Reibungs-effekte in irdischen Laboren die wesentlichen Hindernisse. Galileo Galilei hat sich nach 1610 immer wieder und anhand verschiedenster Beispiele intensiv mit dieser Frage befasst und im 1632 veröffentlichten „Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme“ Formulierungen gefunden, die als erster Schritt zur Erkenntnis eines allgemeinen Trägheitsgesetzes gelten können. So lässt er sein alter ego, Salviati, am 2. Tag des Dialogs sagen, ein Schiff sei „daher bestrebt, nach Entfernung aller zufälligen und äußerlichen Hindernisse, mit der ihm einmal mitgeteilten Anfangsgeschwindigkeit unablässig und gleichförmig sich fortzubewegen.“ ([1], S. 155)

In der Folgezeit haben vor allem Descartes und Huygens das Trägheitsgesetz konkretisiert und die Vermutung geäußert, dass es sich um ein universelles Prinzip der Physik handele. Die explizite Formulierung des Trägheitsgesetzes als ein allgemeines und fundamentales Prinzip der Physik verdanken wir Isaac Newton, der 1687 in den Principia als Gesetz I feststellte: „Jeder Körper verharrt in seinem Zustand des Ruhens oder des Sich-geradlinig-gleichförmig Bewegens, außer insoweit wie jener von eingeprägten Kräften gezwungen wird, seinen Zustand zu verändern.“ ([2], S. 33) ...

• 9/2025 • Seite 84 • DPG-Mitglieder

• 9/2025 • Seite 84 • DPG-Mitglieder