Mischt ein Schwarzes Loch den Orionnebel auf?

Im Großen Orionnebel M42 sausen die Sterne schneller umher als erlaubt.

Im Großen Orionnebel M42 sausen die Sterne schneller umher als erlaubt.

Industrietaugliche Verfahren zur hochauflösenden Strukturierung dünner Schichten bei hohem Durchsatz gesucht.

Katalyse-Mechanismus des Zellwachstumsproteins Ras aufgeschlüsselt.

Gleichzeitige Photoemission von inneren und äußeren Elektronen widerspricht theoretischen Modellen.

Robotersystem zu ersten Kartographierungstests im alten Rom unterwegs.

Forscher untersuchen Lichtverschmutzung mit hochaufgelösten Nachtbildern.

Viele kleine, dezentrale Kraftwerke können vor Stromausfall schützen - vorausgesetzt, die neuen Leitungen werden sorgfältig geplant.

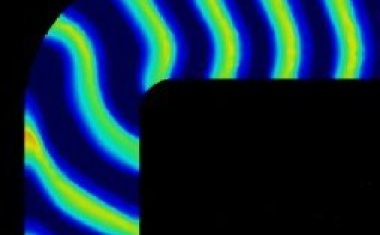

Bestimmte Wellenmuster suchen sich den längsten Weg in der Zelle und sorgen damit überall für Ordnung.

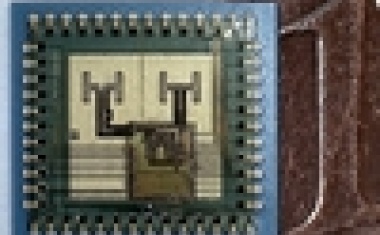

Gesamte Hochfrequenztechnik integriert auf einem Chip, kleiner als eine 1-Cent-Münze.

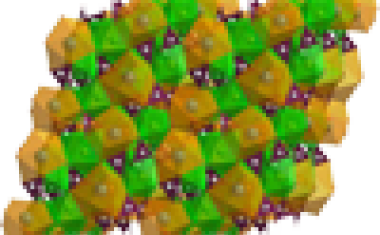

Unter Hochdruck ändern Mineralien ihre Kristallstruktur und Symmetrien.

Vor 100 Jahren wurde Heinrich Welker geboren, einer der Väter des europäischen Transistors.

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Silber nur während der Explosion ganz bestimmter Sterne gebildet wurde.

Erstaunlich stabiler Zwischenzustand beim Übergang von Quantensystemen in ein Temperatur-Gleichgewicht entdeckt.

Neues Material lässt sich bis zum Zwanzigfachen seiner Länge dehnen und kehrt in seine Ursprungsform zurück.

Physikern gelang es, den Quantenzustand eines Lichtteilchens über die Rekorddistanz von 143 Kilometern von der kanarischen Insel La Palma nach Teneriffa zu übertragen.

Hochgeschwindigkeits-Aufnahmen ermöglichen physikalische Analysen eines Tropfenfalls auf eine Flüssigkeitsoberfläche.

In einem Aluminiumfilm aus wenigen Atomlagen erzeugen eingesperrte Elektronen mechanische Spannungen von bis zum Tausendfachen des Atmosphärendrucks.

Die Gesamtleitfähigkeit eines molekularen Stromkreises mit parallelen Pfaden kann größer sein als die Summe der einzelnen Leitfähigkeiten.

Neue Messungen widersprechen der Annahme, dass die Raumsonde kurz davor ist, die Heliopause des Sonnensystems zu erreichen und in das interstellare Medium einzutreten.

Interstellares Lithium in der Kleinen Magellanschen Wolke stimmt zu gut mit Vorhersagen der Urknall-Nukleosynthese überein.

Spezieller Effekt von Magnetfeldern mit starken Gradienten schirmt die kosmische Strahlung von der Oberfläche des Trabanten örtlich ab.

Neue Methode zur Untersuchung von Hochtemperatursupraleitern vorgestellt.

Einer der Sterne des Messier 4-Haufens hat sonderbare und unerwartete Eigenschaften – und kennt anscheinend auch das Geheimnis ewiger Jugend.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat gezeigt, wie sich mit einer möglichst gleichmäßigen Umströmung Sprit sparen lässt.

Ein internationales Forscherteam mit Beteiligung aus Jülich und Kaiserslautern hat jetzt einen neuen physikalischen Effekt entdeckt, der neue Wege für die Computertechnologie eröffnen könnte.

Molekülwolken, Supernovae und ein Riesenstern spendeten das Material, aus dem Sonne, Erde und die anderen Planeten bestehen.

Zwei Forscher in Deutschland unter den fünf Preisträgern der Europäischen Physikalischen Gesellschaft.

Das internationale Großprojekt „EXO-200“ soll einen extrem seltenen Teilchenzerfall beobachten, um herauszufinden, ob Neutrinos sich anders verhalten als andere Elementarteilchen.

Ein bislang unbekannter Rückkopplungsmechanismus zwischen Vegetation und Wolkenbildung könnte den Klimawandel verstärken.

Soziale und andere Netzwerke können langsam und dennoch sprunghaft wachsen. Das scheinbare Paradoxon lässt sich anhand einer „Teufelstreppe“ erklären.

Forscher nutzen Infrarotspektroskopie zur Analyse der Interaktion von Medikamenten mit ihren Zielproteinen.

Bundesforschungsministerium fördert die Jülicher Batterie- und Energieforschung mit 6,5 Mio. Euro aus dem 6. Energieforschungsprogramm.

Die Verstärkung elektromagnetischer Feldern durch Oberflächenplasmonen wird von nichtlokalen Effekten begrenzt.

Extrem enges Doppelsternsystem aus Weißen Zwergen verliert messbar Energie durch Gravitationsstrahlung.

Werkstoffforscher entwickeln neue Magnesiumwerkstoffe für bodengebunden Fahrzeuge, Flugzeuge und Satelliten.