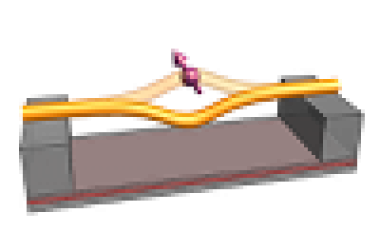

Trennung von Blutzellen im Mikrofluss

Von Augsburger Physikern entwickelte Methode nutzt die Liftkraft im laminaren Fluss zur Separierung von roten Blutkörperchen und Blutplättchen.

Von Augsburger Physikern entwickelte Methode nutzt die Liftkraft im laminaren Fluss zur Separierung von roten Blutkörperchen und Blutplättchen.

Vom 9. bis 11. Mai 2012 trafen sich Experten der industriellen Lasertechnik in Aachen. Sie diskutierten die Bearbeitung neuer Materialien, Ultrakurzpulslaser und Laser Additive Manufacturing.

Physiker der Universität Innsbruck berichten über den Bau einer effizienten und frei justierbaren Schnittstelle für Quantennetzwerke.

Innsbrucker Physikern um Rudolf Grimm ist es erstmals gelungen, ein neues Quasiteilchen - ein repulsives Polaron - in einem Quantengas experimentell zu erzeugen.

Kristalliner Halbleiter ersetzt den flüssigen Elektrolyten in der Farbstoffsolarzelle.

Neuentwicklung ermöglicht nichtinvasive in-vivo-Bestimmung wichtiger Blutwerte in Echtzeit.

Computerspiele werden immer realistischer und reagieren auf die Aktionen der Spieler. Möglich ist dies durch Physik Engines, die im Hintergrund alle physikalischen Prozesse berechnen.

Die zwei jungen Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik (MPQ) zählen zu den Trägern des Wissenschaftspreises 2012, den der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft alle zwei Jahre vergibt.

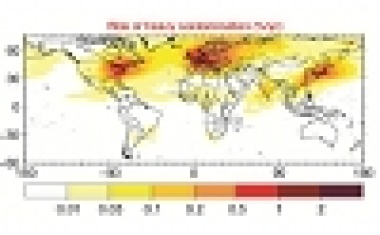

Westeuropa trägt das weltweit höchste Risiko einer radioaktiven Kontamination durch schwere Reaktorunfälle.

In einer kanadischen Nickelmine, 2000 Meter unter der Erdoberfläche, könnte das kürzlich eingeweihte Untergrundlabor SNOLAB Antworten auf einige der großen Fragen der Physik liefern.

Fraunhofer IPA präsentiert auf der Messe Automatica Verfahren zur 3-D-Umgebungskartierung für autonome und teleoperierte Roboter.

Ein Spektrometer, nicht größer als ein Stück Würfelzucker, soll Kunden künftig verraten, wie es um die Güte von Lebensmitteln bestellt ist.

Einzelne Elektronen können das Schwingungsverhalten von Kohlenstoff-Nanoröhren verändern, wie eine theoretische Studie aus Konstanz ergibt.

Ein Projektor wirft das Display-Bild von Smartphones großformatig auf eine Oberfläche. Über die Projektion kann der Nutzer das Smartphone ebenso bedienen wie über den Bildschirm selbst.

Erstes Bose-Einstein-Kondensat von Erbium in Innsbruck erzeugt.

Vorbild Schmetterling: Nanostrukturierter Sensor mit vergrößerter Oberfläche für die Detektion sehr niedriger Sprengstoffkonzentrationen vorgestellt.

Erstmals ist es Forschern gelungen, einen durchstimmbaren phasensensitiven Photonenzähler mit 1,8 Millionen Parametern komplett zu beschreiben.

Der Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. stattet bis Ende 2012 sämtliche Glasfaserverbindungen im Wissenschaftsnetz X-WiN mit Multi-Terabit-Technologie aus.

Zeitpunkt des Austritts aus der Barriere zum ersten Mal exakt bestimmt: Elektron entkommt instantan!

Konfokalmikroskope von Carl Zeiss erlauben jetzt die gleichzeitige Verwendung von zwei Lasern.

Erste interferometrische Untersuchungen mit dem Very Large Telescope der ESO zeigen die Speisekammer des Massemonster im Zentrum von NGC 3783.

50 Jahre hat es gedauert, die kernmagnetischen Eigenschaften dieses brisanten Materials genauer untersuchen zu können.

Erste statistisch verwertbare Daten über die gewaltigen Strahlungsausbrüche widerlegen das bisherige Erklärungsmodell.

Neuartige Methode ermöglicht es, Zellstrukturen und -bewegung bei lebenden Tieren aufzulösen

Lichtwellenleiter aus Kunststoff haben geringere Produktionskosten und sind eine günstige Alternative zu Glasfaserkabeln.

Nach über zehn Jahren hat die ESA den Kontakt zu ihrem wichtigsten Klimasatelliten Envisat verloren und die Mission für beendet erklärt.

Messungen an der TU Wien machen elektronische Prozesse auf der Attosekundenskala sichtbar.

Theoretiker gewinnen neue Erkenntnisse über die Entstehung von Strukturen im Weltall.

Europas größtes Sonnenteleskop nimmt den Betrieb auf.

Physiker entwerfen kreative Maschine mit inhärentem Handlungsspielraum.

Ergebnis aus BMBF-Verbundprojekt: Laserbarren-Serie von Osram OS mit 200 Watt Dauerleistung.

Forscher modellieren das zeitliche Verhalten von Fermionen, die in eine Kette injiziert werden, auf quantenmechanische Weise.

Profilscanner ermöglicht präzise und rückführbare Messungen an Mikrobauteilen mit steilen und tiefen Strukturen.

Abschluss: Master of Science (M.Sc.); separate Zertifizierung im Studium enthaltener Strahlenschutz- und Laserschutzkurse / Dauer: 6 Semester ab 1.10. 2012

Bonner Astrophysiker berechnen, wie Doppelsterne ihre Partner verlieren und als Einzelsterne weiterziehen.