Wie stark ist die schwache Kraft?

Eine neue Messung der Lebensdauer des Myons liefert einen hochgenauen Wert für die Fermi-Konstante.

Eine neue Messung der Lebensdauer des Myons liefert einen hochgenauen Wert für die Fermi-Konstante.

Hilfe bei Einstufung physikalischer Gefahren und Umweltgefahren.

Organische Elektronik könnte Banknoten fälschungssicher machen.

Wenn Deutsch auch im Wissenschaftsbetrieb hierzulande nicht mehr benutzt wird, verliert es seine Tauglichkeit als Wissenschaftssprache.

Streuung von Elektronen in Kupfer an Kobalt- und Eisenatomen, die sich mehrere Atomlagen unter der Oberfläche befinden, sichtbar gemacht.

Organische Elektronik könnte Banknoten fälschungssicher machen.

Wenn Deutsch auch im Wissenschaftsbetrieb hierzulande nicht mehr benutzt wird, verliert es seine Tauglichkeit als Wissenschaftssprache.

Mit einem Pikosekundenlaser lassen sich Zähne präzise und fast schmerzfrei bearbeiten.

Polaritonen-Gas bildet auch außerhalb des stationären Zustands Bose-Einstein-Kondensation.

Die Sonde Mars Express nahm während dem Vorbeiflug die Südhalbkugel des Marsmondes Phobos in hoher Auflösung auf.

Ortho- und Parawasser wurden erstmals mit einem Magnetfeld voneinander getrennt.

Fällt ein Wassertröpfchen auf eine Oberflläche, entstehen dabei kurzzeitig hohe Drücke.

Das lokale Nahfeld einer beleuchteten nanostrukturierten Metalloberfläche wurde jetzt mit einzelnen Molekülen nanometergenau vermessen.

Aus Polymeren aufgebaute Kristalle mit 12- und 18-zähligen Symmetrien eignen sich für Anwendungen in der Photonik.

Die Masse von Schwarzen Löchern in Galaxienkernen hängt weder von der Galaxienscheibe noch vom Halo aus Dunkler Materie ab.

Mittels Transmissionselektronenmikroskopie konnte die lokale Änderung der Ladungsverteilung in dotiertem Graphen kartiert werden.

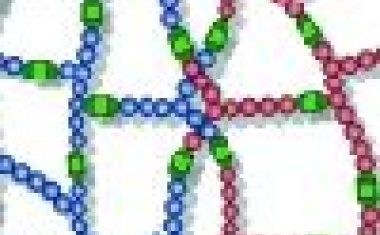

Netzwerke können sich sprunghaft vergrößern, wenn einzelne neue Verbindungen hinzu kommen.

Auftakt für Helmholtz-Institut für Batterieforschung.

Faserbasierter elektrochemischer Mikro-Superkondensator kann in Textilien verarbeitet werden.

Neue Übergangstemperatur von Wasser und anderen Flüssigkeiten entdeckt.

Ein Siliziumoszillator kann mittels Gleichstrom zu einer periodischen Pendelbewegung angeregt werden.

Deutsche Physikalische Gesellschaft und Wiley-VCH setzen erfolgreiche Zusammenarbeit fort.

Hologramme mit Versetzungsfehlern können Elektronenwellen einen überraschend großen Drehimpuls geben.

Infrarote Laser-Pulse verwandeln eine Kupferoxid-Keramik in einen Supraleiter.

Winzige Ringe aus dem Supraleiter Strontiumruthenat zeigen exotisches magnetisches Verhalten, das zum Bau von Quantencomputern genutzt werden könnte.

Im Vordergrund befindliche Galaxien erhöhen die Sichtbarkeit sehr weit entfernter Objekte.

Mittels kurzer, intensiver Lichtpulse maßen Forscher die Dauer einer Isomerisierung.

Einzelne Teile des Feststoffs bilden unter UV-Bestrahlung neue kovalente Bindungen aus.

Zwei Forschergruppen haben die Verschränkung von Photonen in dotierten Kristallen gespeichert und anschließend auf Photonen zurückübertragen.

Wissenschaftler der Satellitenmission „Planck“ präsentieren die ersten Ergebnisse.

Die Zahl international mobiler Studierender hat sich deutlich erhöht.

Ungenutzte Bilder aus den Archiven der ESO wurden in einem Wettbewerb von Astronomieinteressierten aufbereitet.

Das Dogma, Kohlensäure würde beim Verdampfen sofort zerfallen ist experimentell widerlegt.

Im Magnetfeld der Erde werden Positronen gefangen.

Kepler 10b, der kleinste bisher entdeckte Planet außerhalb des Sonnensystems, hat eine ähnliche Dichte wie die Erde.