Mit Plasma hoch hinaus

„Physics for Sustainable Vertical Farming“ setzt auf nachhaltige Landwirtschaft im urbanen Raum.

„Physics for Sustainable Vertical Farming“ setzt auf nachhaltige Landwirtschaft im urbanen Raum.

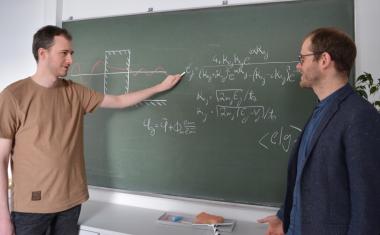

Vorschlag für eine neue Geschwindigkeitsmessung von Quantenteilchen.

Systematischer Nachweis der vielseitigen Materialklasse geglückt.

Prototyp absorbiert Sonnenstrahlung und wird heißer als eintausend Grad.

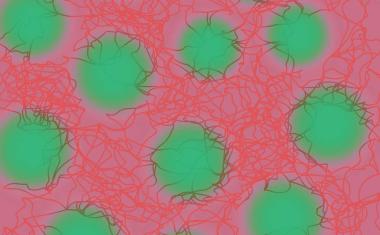

DNA-Origami bietet neuen Ansatz, um Halbleiter für sichtbares Licht herzustellen.

Langfristige Zukunft für Leibniz-Zentrum für Photonik in der Infektionsforschung.

Wenn neutronenreiches Material intensiver Neutrinostrahlung ausgesetzt ist, könnten seltene Isotope entstehen.

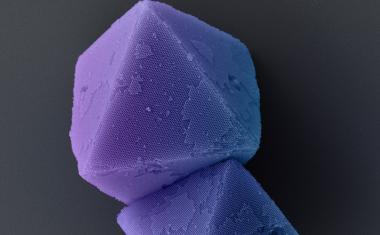

Theorie der elastischen Phasentrennung auf Strukturen im Nanometerbereich erweitert.

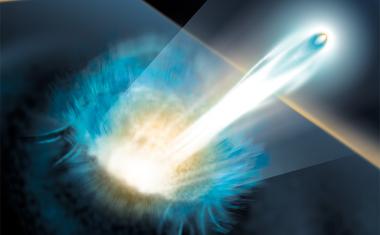

HZDR-Team erzielt neuen Energierekord für Protonenbeschleuniger der nächsten Generation.

In fünf Jahren fliegt der Asteroid nahe an der Erde vorbei – eine einmalige Chance für Raumfahrtmissionen.

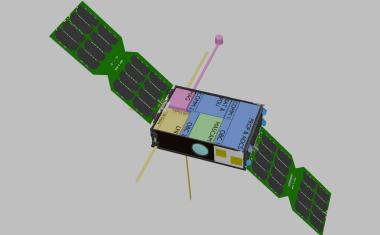

Mission SALSAT bietet umfassende Analyse der Frequenznutzung im All und soll Lösungen für Störungen in der Satellitennutzung bereitstellen.

Neue Methode zur Charakterisierung des elektrischen Feldes beliebiger plasmonischer Proben.

Forscher simulieren Bedingungen auf dem Himmelskörper im Labor.

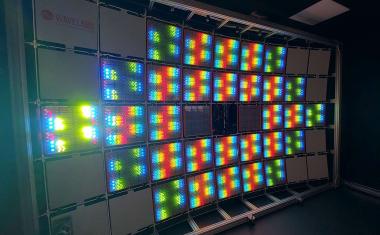

Zum Internationalen Tag des Lichts präsentiert die Physikalisch-Technische Bundesanstalt ihre hochwertige Ausstattung zur Leistungsmessung von Solarmodulen.

Hochpräzise massenspektrometrische Untersuchungen zeigen: Wasser im molekularen Eis verlangsamt den Prozess lediglich um fünfzig Prozent.

Quantenfunken eröffnen Einblicke in Vorgänge, die auf Längenskalen einzelner Atome und auf Zeitskalen von weniger als einer Billionstel Sekunde ablaufen.

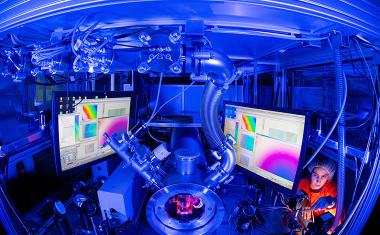

Neue Single-Shot-Probing-Technik visualisiert erstmals Entwicklung von Plasmen an Festkörperoberflächen.

Durch die Kombination mit neuen photonischen Systemen lassen sich Elektronenmikroskope für quantensensitive Messungen und quantenoptische Untersuchungen nutzen.

Messverfahren auf Basis laserinduzierter Plasmaspektroskopie soll die Qualität prüfen.

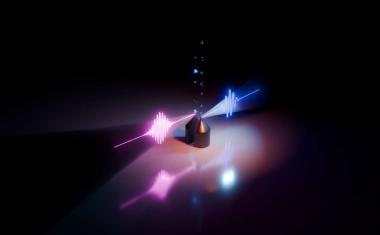

Mit ultrakurzen Pulsen beleuchtete Metallnadelspitzen führen zu extremen statistischen Ereignissen.

Schwerionen-Forscher und Mediziner betreten mit gemeinsamem Experiment Neuland in der Krebstherapie.

Forscher entwickeln System zur selbstständigen und zerstörungsfreien Untersuchung im Meer versunkener Artefakte.

Schnelle Kopplung eines Optimierungsalgorithmus an das Laser-Frontend maximiert Ausbeute der generierten Ionenstrahlung.

Ralf Bandorf und Volker Sittinger für langjährige und nachhaltige Bereicherung des Konferenzprogramms der Society of Vacuum Coaters ausgezeichnet.

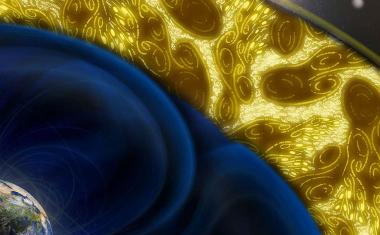

Übergang von schwacher zu starker Turbulenz im Weltraumplasma um die Erde beobachtet.

Vor 100 Jahren wurde der britische Physik-Nobelpreisträger Antony Hewish geboren.

Ob Sedimentgesteine fossile Kohlenwasserstoffe speichern können, hängt von Form, Anordnung, Struktur und Vernetzung der Porenräume ab.

Dynamisches Blinklicht garantiert gute Sichtbarkeit auch bei Tageslicht.

Grundlegende Einschränkung beim Quantencomputing mit Rydberg-Atomen überwunden.

COSINUS soll umstrittene Signale einer anderen Detektor-Anlage überprüfen.

2D-Fluoreszenz-Messverfahren generiert direkt vor Ort spektroskopische Daten im Klärbecken.

Beobachtungen mit dem JWST zeigen: Die heiße Super-Erde ist kühler als erwartet.

Neue Methode zeigt, wie zuverlässig sich Zielproteine in der superauflösenden Fluoreszenz-Mikroskopie markieren lassen.

Klimawirkung des Luftverkehrs lässt sich bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit deutlich reduzieren.

Reaktionen im künftigen internationalen Neutrino-Experiment DUNE berechnet.