Auszeichnungen der Astronomischen Gesellschaft 2025

Die deutsche Fachgemeinschaft für Astronomie und Astrophysik ehrt 2025 Paola Caselli, Frank Grupp, Anna-Christina Eilers, Jonah Wagenveld und Loreley Paul.

Die deutsche Fachgemeinschaft für Astronomie und Astrophysik ehrt 2025 Paola Caselli, Frank Grupp, Anna-Christina Eilers, Jonah Wagenveld und Loreley Paul.

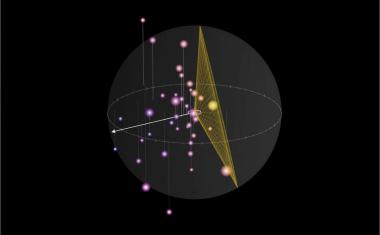

Zwerggalaxien sind sehr ungleichmäßig angeordnet und machen Andromeda zu einem Ausreißer im kosmologischen Paradigma.

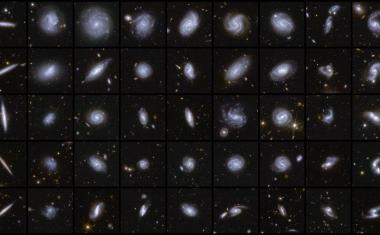

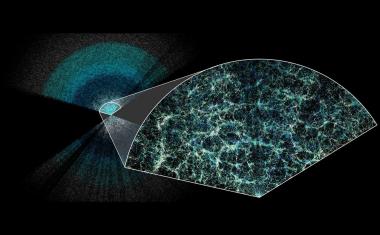

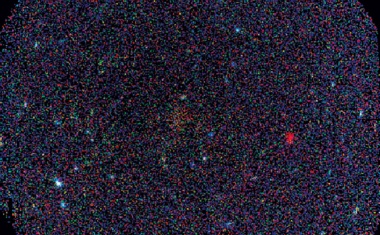

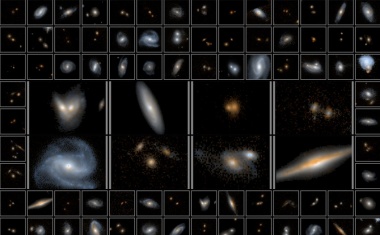

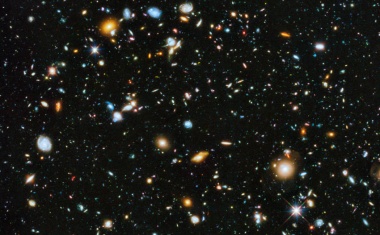

Erster großer Datensatz umfasst Aufnahmen tiefer Himmelsfelder mit insgesamt 26 Millionen Galaxien.

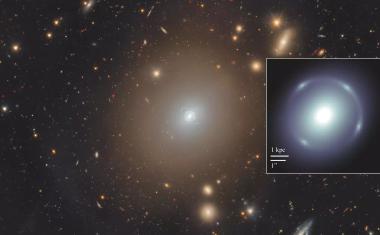

Weltraumteleskop Euclid gelingt um der Galaxie NGC 6505 die Aufnahme einer verzerrten Hintergrundgalaxie.

Erste Beobachtungen aus dem Weltraumatlas der Euclid-Mission veröffentlicht.

Die Astronomische Gesellschaft verleiht die Karl-Schwarzschild-Medaille an Anton Zensus und gibt weitere Preisträgerinnen und Preisträger für 2024 bekannt.

Das Weltraumteleskop UVEX soll 2030 starten.

Schlüssel zum Verständnis der kosmischen Entwicklung.

Die ESA-Mission Euclid hat mit den „Early Release Observations“ verschiedene astronomische Objekte in den Blick genommen.

Beobachtungen des Euclid-Teleskops zeigen die Entdeckung neu entstandener Planeten.

Die Mission Euclid liefert erste Bilder von

nahegelegenen Regionen des Universums.

Erste wissenschaftliche Bilder des Weltraumteleskops Euclid zeigen bereits seine Bedeutung für die Erforschung des Alls.

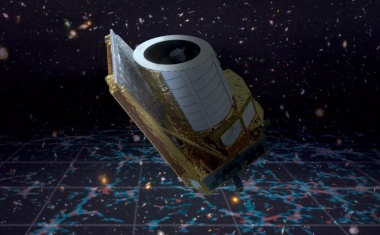

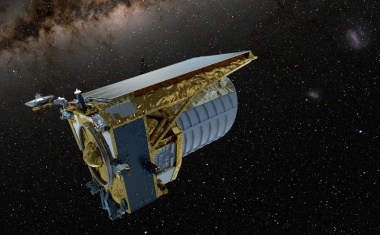

Das Weltraumteleskop Euclid der ESA soll den Einfluss der Dunklen Materie und der Dunklen Energie auf die Struktur des Universums erforschen.

Das Weltraumteleskop soll den Einfluss von dunkler Materie und dunkler Energie auf die Entwicklung des Alls untersuchen.

Das Weltraumteleskop Euclid der ESA soll den Einfluss von Dunkler Materie und Dunkler Energie auf die Struktur des Universums erforschen.

• 5/2023 • Seite 20 • DPG-Mitglieder

• 5/2023 • Seite 20 • DPG-MitgliederKürzlich wurde sogenanntes Heliumbrennen auf einem Weißen Zwergstern entdeckt.

Das ESA-Budget soll um 17 Prozent wachsen. Das beschloss die ESA-Ministerratskonferenz bei ihrem Treffen in Paris.

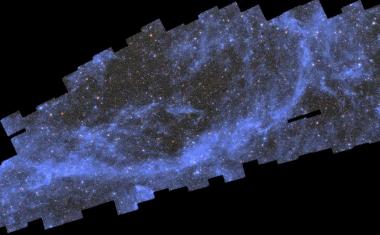

Größtes Nahinfrarotbild des Hubble-Weltraumteleskops veröffentlicht.

ExoMars ist wegen des Kriegs in der Ukraine auf Eis gelegt, eRosita bis auf Weiteres abgeschaltet.

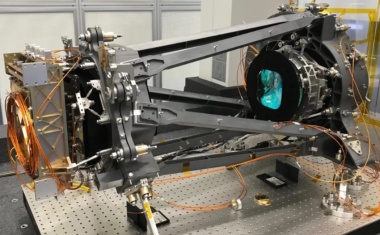

Erste bedeutende Komponente für 4MOST bereit für Montage.

Optiken für Weltraumteleskop Euclid bestehen wichtige Tests vor dem Raketenstart.

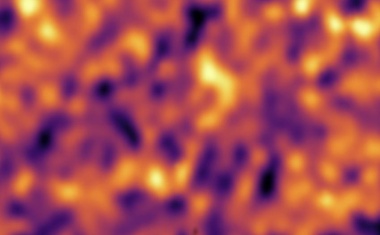

Daten des Kilo-Degree-Survey zeigen Abweichung der Materieverteilung vom kosmologischen Standardmodell.

Die ESA-Ministerkonferenz bewilligt das bislang höchste europäische Weltraum-Budget. Deutschland ist dabei stärkster Beitragszahler.

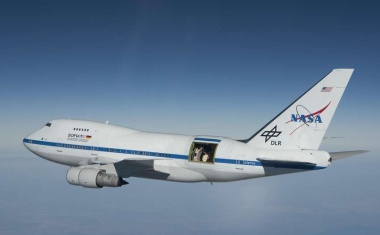

Fliegende Sternwarte nimmt beim ersten europäischen Wissenschaftsflug den Nordhimmel ins Visier.

Erster Nachweis Neutrino-induzierter Verzerrungen bei baryonischen akustischen Oszillationen.

Systematische Analyse von Archivdaten durch selbstlernende KI-Programme.

Catherine Heymans mit Max-Planck-Humboldt-Forschungspreis ausgezeichnet.

Das europäische Konsortium der Astroteilchenphysiker stellt Empfehlungen vor, um das Forschungsgebiet in der kommenden Dekade voranzubringen.

Einzigartiges Datenzentrum für kosmologische Simulationen eingerichtet.

Hochpräzise Simulation der Grenzbereiche der Dunklen Materie.

Große Teleskop-Durchmusterung liefert gleichmäßigere Verteilung dunkler Materie als Satellitendaten.

Beiträge zur Untersuchung der dynamischen und chemischen Entwicklung der Milchstraße erwartet.

• 6/2015 • Seite 45

• 6/2015 • Seite 45Die gravitative Lichtablenkung ist zu einem unverzichtbaren Werkzeug der Kosmologie geworden.

Lichtstrahlen folgen den Nullgeodäten der Metrik und werden daher im Schwerefeld abgelenkt. Dieser Effekt besitzt wichtige astrophysikalische Anwendungen: Wenn das Licht einer entfernten Quelle durch eine Massenkonzentration („Gravitationslinse“) zwischen uns und der Quelle abgelenkt wird, lässt sich daraus viel lernen – sowohl über die Massenverteilung der Linse als auch über die Eigenschaften der Quelle und die des Raums dazwischen. Der Gravitationslinseneffekt ist inzwischen als zentrales Werkzeug der Astrophysik und Kosmologie etabliert.

Die Messung der Lichtablenkung im Gravitationsfeld der Sonne während einer Sonnenfinsternis 1919 bestätigte eine der zentralen Vorhersagen der Allgemeinen Relativitätstheorie. Das verhalf ihr zur breiten Anerkennung in der Fachwelt und weit darüber hinaus. Schon bald darauf wurde über weitere spektakuläre Effekte der gravitativen Lichtablenkung spekuliert: Falls sich eine genügend massereiche und kompakte Massenverteilung zwischen einer entfernten Quelle und uns befindet, kann es mehrere Lichtstrahlen geben, die uns mit der Quelle verbinden − und damit wäre die Quelle an mehreren Positionen der Sphäre zu sehen (Abb. 1). Die ersten Mehrfachbilder eines Quasars wurden 1979 entdeckt; inzwischen ist die Zahl solcher starken Gravitationslinsensysteme auf mehrere hundert angewachsen, wobei als Quellen aktive und normale Galaxien auftreten und Galaxien oder Galaxienhaufen als Linse wirken [1].

Da Lichtbündel nicht nur als Ganzes, sondern auch differentiell abgelenkt werden, sind die beobachteten Bilder im Vergleich zum Bild der unabgelenkten Quelle verzerrt. Dies hat zwei Effekte zur Folge: Erstens ändert sich die Querschnittsfläche (bzw. der beobachtete Raumwinkel) der Lichtbündel. Da die Flächenhelligkeit aufgrund des Liouville-Theorems erhalten bleibt, ändert sich der beobachtete Fluss eines Bildes um diese Flächenverzerrung. Zweitens verändert sich die Form der Bilder. Beide Effekte können dramatische Konsequenzen haben, etwa leuchtende Bögen in Galaxienhaufen (Abb. 2). Der Fluss dieser Bögen kann den der „ungelinsten“ Quelle um einen Faktor 20 oder mehr übersteigen. Wie schon Fritz Zwicky 1937 vorhersagte, erlaubt uns der Linseneffekt daher einen besseren Blick auf leuchtschwache, sehr weit entfernte Quellen. In den meisten Fällen ist die Bildverzerrung wesentlich unspektakulärer als bei den leuchtenden Bögen und lässt sich in individuellen Bildern nicht identifizieren; wir sprechen dann vom „schwachen Gravitationslinseneffekt“. Da jedoch in unserem Universum die Dichte von schwachen und weit entfernten Galaxien an der Sphäre sehr groß ist, ist es möglich, diese Verzerrungen statistisch nachzuweisen und quantitativ zu untersuchen...

Datenauswertung der Satellitenmission im Hinblick auf dunkle Energie und Gravitationstheorie: Standardmodell besteht – vorbehaltlich.

Collider-Blues / DOE-Chef zieht Bilanz / Kritische Materialien / Strategie für Entsorgung / NASA steigt bei Euclid ein

Der ESA-Satellit soll Ende des Jahrzehnts starten, um die rätselhafte Dunkle Materie und Dunkle Energie zu untersuchen.

Durchmusterung zeigt die Galaxienverteilung zu der Zeit, als das Universum halb so alt war wie heute.

• 12/2011 • Seite 27

• 12/2011 • Seite 27Für die Entdeckung der beschleunigten Expansion des Universums erhalten Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt und Adam G. Riess den Nobelpreis für Physik 2011.

Walter Baade und Fritz Zwicky, ein deutscher und ein schweizer Astrophysiker, die in Kalifornien forschten, prägten 1934 den Begriff „Supernova“ für gigantische Sternexplosionen. Diese erstrahlen so hell, dass sie über weite Bereiche des Universums zu beobachten sind. Baade und Zwicky identifizierten zwei Hauptgruppen von Supernovae – solche mit Wasserstofflinien in ihren Spektren (als Typ II bezeichnet) und solche ohne Wasserstoff (Typ I) – und schlugen bereits vor, dass sich mithilfe von Supernovae kosmologische Entfernungen bestimmen lassen.

Anfang der 1980er-Jahre griff vor allem Andreas Tamman diese Idee wieder auf und zeigte, dass sich dafür vor allem Supernovae vom Typ Ia eignen. Bei dieser wichtigen Unterkategorie handelt es sich um thermonukleare Explosionen von Weißen Zwergen, erloschenen Sternen mit etwa 1,4 Sonnenmassen, die kurzzeitig sogar eine ganze Galaxie überstrahlen können. Im Verlauf der Explosion ändert sich die Helligkeit der Supernovae natürlich sehr stark und innerhalb weniger Tage. Der Helligkeitsverlauf ist aber relativ homogen, sodass die Hoffnung bestand, dass sie immer dieselbe Leuchtkraft am Maximum ihrer Lichtkurve erreichen würden. Damit würden sich Entfernungen einfach aus der beobachteten Helligkeit ableiten. Diese Hoffnung zerschlug sich 1991 gründlich, als einige Typ-Ia-Supernovae mit sehr unterschiedlichen Leuchtkräften beobachtet wurden. Zwei Jahre später zeigte allerdings Mark Phillips, dass sich die Form der Lichtkurve eignet, um die Leuchtkraft zu normieren. Seitdem gelten Typ-Ia-Supernovae als beste kosmische „Zollstöcke“.

Zu dieser Zeit bestand die Hauptaufgabe der beobachtenden Kosmologie darin, den Wert der momentanen Expansionsrate des Universums und der Abbremsung aufgrund der Gravitationsanziehung der Materie zu bestimmen. Die Expansionsrate, also die Hubble-Konstante, muss im nahen Universum gemessen werden. Aufgrund der Abbremsung hat sich diese „Konstante“ als Funktion der Zeit verändert, man spricht daher vom Hubble-Parameter. In der Vergangenheit hatte er einen größeren Wert als heute. Diese Abbremsung lässt sich nur über große Distanzen messen. ...

Das wissenschaftliche Programmkomitee der Esa wählte die Sonnenforschungssonde Solar Orbiter und das Weltraumteleskop Euclid, das die dunkle Energie untersuchen soll, als nächste Medium-Klasse-Missionen aus.

Prioritäten der Neutronenforschung Sparopfer der Wissenschaft Plutonium für die NASA Mehr Physikdoktoren

Beobachtungen von über 70 000 weit entfernten Galaxien erfordern keine Modifikationen von Einsteins Gravitationstheorie.