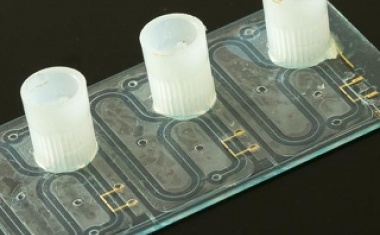

Chip für Präzisions-Düngung

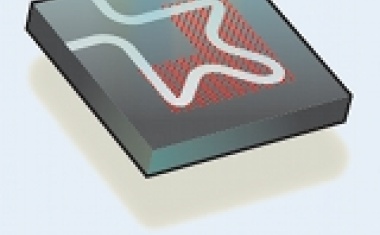

Lab-on-a-Chip kann Nährstoffgehalt des Bodens in wenigen Minuten analysieren.

Lab-on-a-Chip kann Nährstoffgehalt des Bodens in wenigen Minuten analysieren.

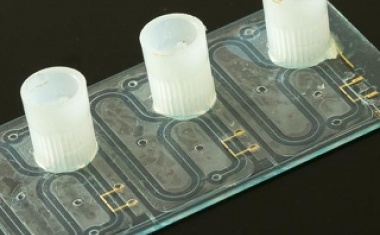

Kombination von Mikroskopie und Massenspektroskopie bildet Oberflächen bis zur atomaren Stufe ab.

Laser-Hybrid-Schweißen punktet mit hoher Geschwindigkeit und besseren Eigenschaften der Schweißnähte.

Mehr als eine Million Euro Förderung für Forschung zu Nanomagneten an der Universität Bielefeld.

Weltweiter und exklusiver Vertrieb der Helium-Neon-Laser von REO.

In Tischen versteckt versorgen neuartige Antennen elektronische Geräte induktiv mit Strom und Daten.

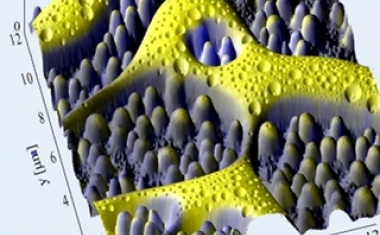

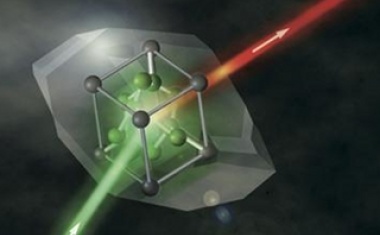

Siliziumkristall sendet nach Anregung durch Freie-Elektronen-Laser FLASH Röntgenpulse aus.

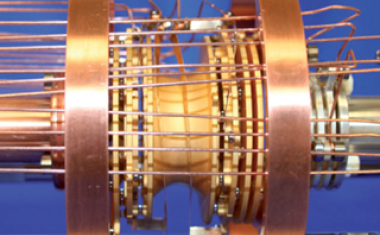

Gekoppelte Gitter mit 10.000 Ytterbiumatomen bilden den Schlüssel für extreme Frequenzstabilität.

Konsortium entwickelt innerhalb des EU-Projektes ManuCloud ein Fassaden-Modul.

Röntgenphotonen „verschwinden“ und können doch helfen, die Chemie des Lebens besser zu verstehen.

Neue Fertigungstechnik für Zinkoxid-Dünnschichten kann Effizienz von Solarzellen erhöhen.

Die NASA beendet die Planetensuche mit dem Kepler-Weltraumteleskop. Doch das bedeutet noch nicht das völlige Aus der Mission.

Neue Methode erlaubt genauere Bestimmung der Schwerkraft von Sternen und der Größe von Exoplaneten.

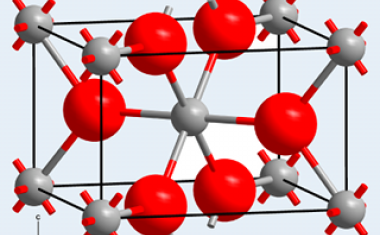

Zwei isolierende und eine metallisch-leitende Phase treffen in Vanadiumoxid aufeinander.

Annalen der Physik: Basis für Studien fundamentaler Konstanten und Symmetrien des Standardmodells.

Schunk-Laserbearbeitungsmaschinen mit LDA für prozessstabile Replikation.

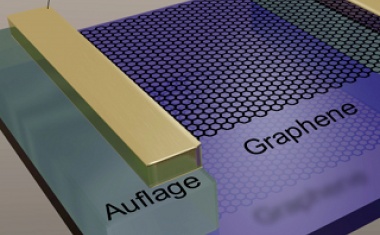

Aufgespannte, gereinigte Graphenschicht lässt Ladungsträger sich störungsfrei bewegen.

Kooperation der Helmholtzzentren in Jülich und Berlin mit der Universität Erlangen-Nürnberg zu erneuerbaren Energien.

Auf der diesjährigen Schweißen & Schneiden in Essen stellt Coherent Neuheiten für die Metallbearbeitung vor.

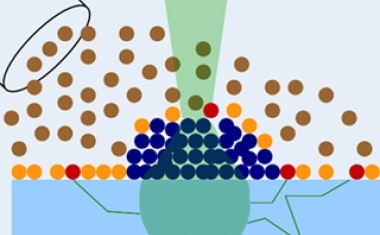

Churyumov-Gerasimenko, der Zielkomet der ESA-Mission Rosetta, wird eher aktiv, als bisher angenommen.

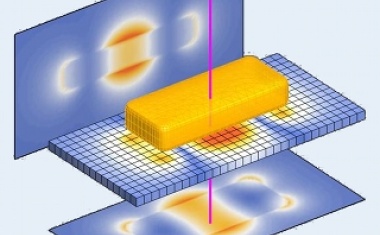

Mittels Computertomographie lassen sich 3-D-Bilder von elektrischen Feldern auf Nanoteilchen erzeugen.

Strukturforscher Alan Tennant wechselt vom Helmholtz-Zentrum Berlin in die USA.

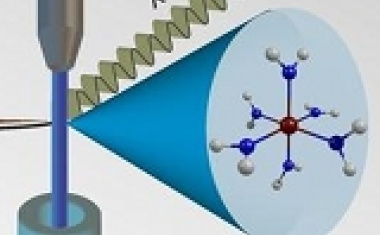

Fokussierte Elektronenstrahlabscheidung könnte Türen zu Messungen in mobilen Endgeräten öffnen.

Hochdotierte Förderung des Europäischen Forschungsrats für Heidelberger Mathematiker Bastian Goldlücke.

1888 entdeckte der Botaniker Friedrich Reinitzer die Flüssigkristalle, die sich erst viele Jahrzehnte später erklären und nutzen ließen.

Neue Methode, äußerst empfindliche Quantenzustände aus dem Vakuum zu erzeugen.

Eine feine Balance zwischen Grenzflächenenergien und Aggregatzuständen charakterisiert ein banales Vanilleeis.

Die Erderwärmung könnte sich durch meteorologische Extremereignisse selbst verstärken.

Astronomen beobachten variable Absorptionslinie im Spektrum eines Röntgenpulsars.

Pulsar mit starkem Magnetfeld zum Studium des zentralen supermassereichen schwarzen Lochs genutzt.

Zwei Lösungen für die deterministische Übertragung von Quantenzuständen.

Nanokristalle aus Indiumzinnoxid dienen – unter elektrische Spannung gesetzt – als selektiver Wärmefilter.

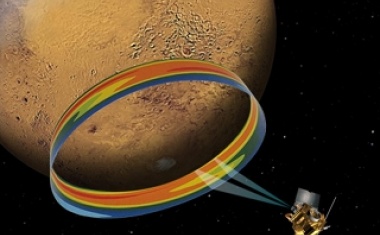

Wassereiswolken sind für die halbtägliche Erwärmung und Abkühlung auf dem Roten Planeten verantwortlich.

Wirkungsgrad flexibler Dünnschichtsolarzellen von unter 8 auf 11,5 Prozent gesteigert.

Die Bildung der Tropfen hängt von den Eigenschaften der Flüssigkeit und der Dicke der Flüssigkeitsschicht ab.