Neuer Leuchtstoff für warmes LED-Licht

Tiefroter Lichtspender in Hochdurchsatzverfahren entdeckt.

Tiefroter Lichtspender in Hochdurchsatzverfahren entdeckt.

Weltraumobservatorium Herschel beobachtet den Kleinplaneten bei seinem Rendezvous mit der Erde.

US-Geophysiker erklären die zahlreichen „Chaosregionen“ auf dem Jupitermond Europa mit großen Schmelzwasserlinsen.

Astronomen haben erstmals die großräumige Ausrichtung von Magnetfeldern in riesigen Gas- und Staubwolken einer anderen Galaxie gemessen.

Neues Bild der Sternentstehung mit dem Apex-Teleskop.

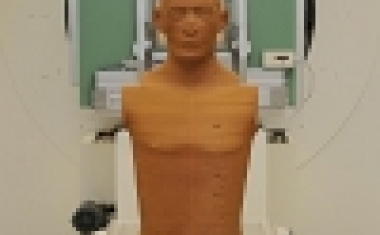

In zwei Jahren wurden am Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT) bereits 600 Tumorpatienten behandelt.

Doktorarbeiten zu Zweiphotonen-Photoemission an Silizium-Oberflächen und Terahertz-Spektroskopie werden unter anderem ausgezeichnet.

Start des europäischen Exascale-Projekts Deep.

Biologisches Modellsystem mit „absorbierendem Zustand“ bildet Sackgasse für Energie.

Temperatur- und Energiegleichverteilung in kosmischen Plasmen aufgeklärt.

Die Konferenz der Fachbereiche Physik verabschiedet Empfehlungen zu Mathematikanforderungen an Studienanfängerinnen und Studienanfänger.

Das Rechensystem Hermit erreicht einen Spitzenplatz auf der Top500-Liste für Supercomputer.

Der Wissenschaftsrat hat ein Positionspapier unterbreitet, um die Qualität der Promotionen zu sichern.

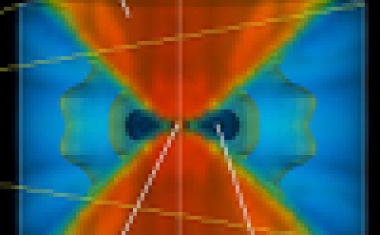

Ein neues theoretisches Modell soll die Temperatur und die Dichte heißer Elektronen bei der Laserteilchenbeschleunigung endlich korrekt wiedergeben.

Farbzentren in einem Nanoresonator sorgen für hohe Effizienz bei Einzelphotonen-Emission.

Gated Sted verbessert bei niedrigerer Laserintensität Auflösung und Kontrast.

Eine neuartige Picosekunden-Lichtquelle, die aus einem modengekoppelten Diodenlaser mit hybrid-integriertem Pulspicker und Verstärker besteht.

Der Asteroid Lutetia dürfte ein Überbleibsel aus demselben Material sein, aus dem einst Erde, Venus und Merkur entstanden sind.

Das Times Higher Education Ranking veröffentlicht die Hitliste der besten 50 Universitäten in Physical Sciences.

Das EU-Projekt Hiposwitch wird mit 6,5 Millionen Euro gefördert und soll energieeffizientere, kompaktere und leistungsfähigere elektronische Energiekonverter auf Basis von Galliumnitrid entwickeln.

Die ersten Sterne waren weniger massereich als gedacht, und schwere Elemente haben sich ungleichmäßig im Kosmos verteilt.

Ungewöhnlich produktive Sternsysteme geben Rätsel auf, scheinen aber gleichzeitig das Problem der Verteilung Dunkler Materie zu lösen.

Spannungspulse lassen ein Molekül über eine Kupferoberfläche fahren.

An der TU Darmstadt fand die 100. Veranstaltung der Reihe „Saturday Morning Physics“ statt.

Zwei Forscherteams beschreiben gänzlich unterschiedliche Ursachen für das globale Magnetfeld, das der Mond vor langer Zeit besessen hat.

Beschleuniger-Experimente mit einer menschenähnlichen Spezialpuppe zur Verbesserung der Tumortherapie mit schweren Ionen.

Physiker des Double-Chooz-Experiments haben das Verschwinden von Anti-Neutrinos über eine kurze Distanz nachgewiesen.

1,5 Milliarden Euro für Forschungsorganisationen, Großgeräte und Projekte

Mittels hochintensiver frequenzmodulierter Laserpulse lassen sich theoretisch Protonenstrahlen hoher Qualität aus einem Gas erzeugen.

Mittels hochintensiver frequenzmodulierter Laserpulse lassen sich theoretisch Protonenstrahlen hoher Qualität aus einem Gas erzeugen.

Nanopartikel und DNA als Energiequelle für Mikrosysteme.

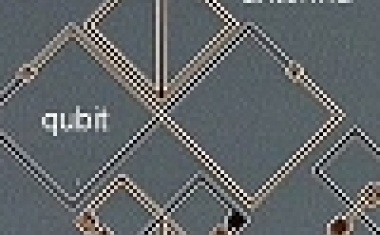

Russische Regierung fördert Forschung über „Supraleitende Metamaterialien“ mit 3,5 Millionen Euro.

Einsatz des DLR-Forschungsflugzeugs Falcon in Malaysia.

Biophysiker entwickeln Modell zur Beschreibung der Dynamik von molekularen Motoren.

Halbleiterdetektoren messen beim Teleskop Fact Cherenkov-Strahlung.