Agilent Technologies: Leading Vacuum Solutions

Interview with Giampaolo Levi, Vice President and General Manager of Agilent Technologies Vacuum Products

Interview with Giampaolo Levi, Vice President and General Manager of Agilent Technologies Vacuum Products

Airy-Strahlen lassen sich auf Metalloberflächen so kontrollieren, dass die Auflösungsgrenze von Licht unterschritten wird.

Rechnungen Kieler Wissenschaftler sagen dritte Materieform von Kristallen voraus.

Untersuchung des Schwingungs- und Dämpfungsverhaltens einer Nanotube-Matrix auf einem Titan-Substrat eröffnet Einsatz als Sensor.

Der Exoplanet TrES-2b reflektiert weniger Sternlicht als eine schwarze Billardkugel.

Dreidimensionales Modell erklärt Wolkenbildung und Niederschlag auf dem Saturnmond.

Institut soll an wichtigen anwendungsnahen Themen der Oberflächen- und Nanotechnologie arbeiten und die Kompetenzen des Laser Zentrums Hannover und der Lomonossow-Universität bündeln.

Ein Leitfaden für Anlagenbauer und Anwender

Interferometrie-Experimente mit speziell synthetisierten fluorierten Porphyrinen loten die Grenzen der Quantenmechanik aus.

Ein neuartiges High-Tech-Mikroskop erlaubt es, extrem schnelle Prozesse in winzigsten Objekten zu verfolgen – mit einer bislang einzigartigen räumlichen und zeitlichen Auflösung.

Eine internationale Studie gibt Handlungsempfehlungen zum Ausbau der Windkraft in der Nordsee.

Flexibles Elektronik-Modul haftet sicher und nicht spürbar auf der Haut – Messung von Körperfunktionen möglich.

Ein nicht-linearer Schwingungseffekt in Festkörpern könnte einen neuartigen elektrischen Schaltmechanismus ermöglichen.

Zwei Ionen in einer Falle wurden erstmals mit Hilfe von Mikrowellen verschränkt.

Bei der Kernspinresonanz werden täglich die magnetischen Eigenschaften von Protonen ausgenutzt, um Bilder für die medizinische Diagnostik zu erhalten oder die Struktur von Molekülen aufzuklären.

Der Vorstand von Q.Cells räumt erhebliche Verluste für das erste Halbjahr 2011 ein.

Theoretische Überlegungen zeigen: Eine Tarnkappe für einen breiten Frequenzbereich ist ohne Überlichtgeschwindigkeiten möglich.

Zwei völlig verschiedene Quanten-Systeme wurden an der TU Wien erfolgreich vereint. Das Ergebnis soll den Weg zu praxistauglichen Quanten-Computerchips ebnen.

Absolventen technisch-naturwissenschaftlicher Studiengänge mit Berufserfahrung können sich zum Wintersemester für diesen Studiengang einschreiben.

Physiker aus Würzburg und Kassel haben einen dünnen Draht aus purem Gold untersucht und festgestellt, dass sich Elektronen darin nicht frei bewegen, sondern wie Autos im "Stop-and-Go-Verkehr".

Ein Forscherteam aus Wien entdeckt neuartige Strukturen aus winzigen Teilchen, die in Flüssigkeiten schweben.

Mit toroid-förmigen Mikroresonatoren lassen sich Frequenzkämme realisieren, die mehr als eine Oktave umspannen und sich über einen großen Frequenzbereich abstimmen lassen.

Netzwerke von Proteinen des Bakteriums Geobacter sulfurreducens zeigen elektrische Leitfähigkeit, die der von Metallen ähnelt.

Stickstoff-Fehlstellen in Diamant eignen sich als Informationsspeicher. Und mehr.

Das Bundeskabinett beschließt das 6. Energieforschungsprogramm.

Das europäische Kernforschungszentrum Cern startet eine eigene Kulturpolitik.

In einem Lichtwellenleiter aus Metall und Silizium breiten sich Lichtwellen unumkehrbar aus.

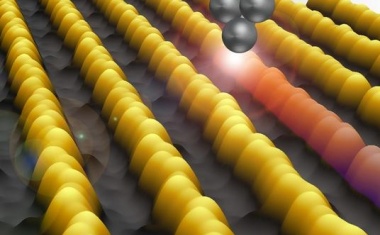

Physikern der Universität Tübingen gelang es erstmals, kalte Atome mit Plasmonen in winzigen Golddrähten wechselwirken zu lassen.

Die Stärke der Elektron-Phonon-Wechselwirkung hängt von der Größe des Elektrons ab.

Neue Bilder der NASA-Raumsonde „Mars Reconnaissance Orbiter“ zeigen erstmals Spuren von fließendem Wasser auf der Mars-Oberfläche, damit rückt die Suche nach Leben auf dem Roten Planeten immer näher.

Neue Methode erlaubt individuelle Bestimmung von miteinander gekoppelten Quantenbits.

Eine Studie untersucht die Entwicklung des Fachkräfteangebots für die sog. MINT-Berufe.

Die gegensätzliche Topographie der Mondhemisphären liegt vielleicht an der Kollision mit einem kleineren zweiten Erdtrabanten.

Mit Dioden lässt sich ein nicht-lineares Metamaterial bauen, das Mikrowellen gleichzeitig in ihrer Frequenz verdoppelt und reflektiert.