Planetares ''Fliegengewicht''

Astrophysiker entdecken Exo-Planeten mit neuer Methode.

Astrophysiker entdecken Exo-Planeten mit neuer Methode.

Ein neu entdecktes Gesetz beschreibt die Anzahl der so genannten Kaustiken in einer Strömung.

Das Element 112 heißt nun offiziell Copernicium.

Forscher befreien Graphen von elektrischer Ladung, damit es seine Halbleiter-Eigenschaften zeigt.

ESA-Raumsonde Rosetta fotografiert den Planetoiden Lutetia aus nächster Nähe.

Es gibt einen kontinuierlichen Phasenübergang zwischen flüssigem und festem Wasser, das in hydrophoben Nanospalten eingeschlossen ist, wie aufwendige Computersimulationen zeigen.

Mit einer gewaltigen Photonenflut räumt die LINAC Coherent Light Source in Neonatomen die innere Elektronenschale leer.

Beweis erbracht: Die "Solar Impulse HB-SIA" von Bertrand Piccard war 26 Stunden in der Luft.

Der Bundesrat hat heute dem Gesetz zur Schaffung eines nationalen Stipendienprogramms zugestimmt.

Astronomen haben die bisher stärksten bekannten gebündelten Materieausflüsse bei einem stellaren Schwarzen Loch sichtbar gemacht.

Neue Methode kann verschränkte Photonenpaare mit einer Effizienz von 80 Prozent liefern - eine Verbesserung um fast zwei Größenordnungen.

Der Dortmunder Physikprofessor Metin Tolan hat berechnet, dass Deutschland in diesem Jahr bei der Fußball-WM nicht zu schlagen ist.

Am Samstag wird die ESA-Sonde Rosetta Bilder vom Asteroiden Lutetia zur Erde senden.

Der Wissenschaftsrat empfiehlt eine Erweiterung der Forschungsmöglichkeiten an den FH's und Neubauprogramm für Hochschulen.

Gebündelte Strahlen haben Erfinder wie Schriftsteller schon lange vor der Erfindung des Lasers fasziniert.

Satellit 'Planck' enthüllt Vergangenheit und Gegenwart des Universums.

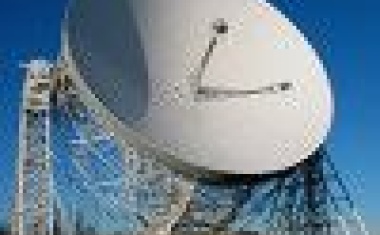

Signale der neuen GPS-Satelliten werden am DLR hochgenau gemessen.

Globalfoundries weitet die Chipproduktion aus - Fraunhofer-Gesellschaft weiht neues Kompetenzzentrum für 3D-Systemintegration ein.

Labormessungen molekularer Vorgänge liefern neue Erkenntnisse über die Frühzeit des Kosmos.

Der Russe Grigori Perelman hält die Entscheidung des amerikanischen Clay-Instituts für die Vergabe des Preisgeldes zur Lösung der Poincarré-Vermutung für "ungerecht".

Verständnis mikroskopischer Defekte ermöglicht gezielte Optimierung von Hochtemperatur-Supraleitern.

Von Einsteins Idee bis zum Universalwerkzeug aus Licht - im Juli-Heft des Physik Journals dreht sich alles um den Laser.

Neue Klimasimulationen ermöglichen Einblicke in das Strömungssystem des Nordatlantik vor mehr als 8000 Jahren.

Materialwissenschaftler wollen mit neuartigem "Nanorasen" die Effizienz von Solar- und thermoelektrischen Zellen erhöhen.

Physiker beschreiben den quantenmechanischen Zustand eines Vielteilchen-Systems durch Vergleich von theoretischen Vorhersagen mit Messungen an Halbleitern.

Neue Messungen von Mars-Raumsonden stützen die These, dass der Rote Planet früher viel wärmer und feuchter was als heute.

Neue Photonenquelle ermöglicht Nachweis von verschränktem Zustand ohne Messung.

Bundesbildungsministerin Schavan plädierte in Lindau für einen engeren Austausch zwischen Natur- und Geisteswissenschaften.

Bei der Fotoemission wurde ein Zeitversatz gemessen, der das bisher kürzeste natürliche Intervall darstellt.

Radarsatellit blickt auf Madagaskar, die Ukraine und Moskau.

Die Korrektur von Rotationsinstabilitäten macht Neutronensterne zu den besten Zeitmessern im Universum.

Erste direkte Bestimmung der Masse eines Planeten bei einem anderen Stern – Beobachtungen liefern zudem Hinweise auf starke Winde in der Atmosphäre.

Die Lichtwellenlänge beeinflußt die Effektivität der Wasserstofferzeugung bei künstlicher Photosynthese.

Dank des Schulterschlusses aus Industrie, Instituten und Politik führt Deutschland weltweit bei der Materialbearbeitung mit dem Laser.

Konferenz der Fachbereiche Physik und DPG möchten international anerkannten Abschlussgrad erhalten.