Terahertz-Tanz der Wassermoleküle

Gelöste Biomoleküle stören die Choreographie von Wassermolekülen, wie Simulationen am Supercomputer zeigen.

Gelöste Biomoleküle stören die Choreographie von Wassermolekülen, wie Simulationen am Supercomputer zeigen.

Ein Display aus organischen LEDs, das über Polymertransistoren gesteuert wird, ermöglicht gänzlich neue Bauformen für mobile Geräte.

DPG-Studie zur Bedeutung der Elektrizität als nachhaltige Energieform.

Seine Erzeugung konnte bisher weltweit nur in zwei anderen Forschungseinrichtungen erreicht werden.

Die Professoren Laurens Molenkamp und Hartmut Buhmann gehören zu einer internationalen Gruppe von Physikern, die den Europhysics Prize für 2010 bekommt.

Auf dem Programm der 60. Lindauer Tagung steht auch ein Symposium zum Thema Elementarteilchen und Kosmos.

Interview mit dem stellvertretenden südafrikanischen Minister für Wissenschaft und Technik, Derek Hanekom.

Deutscher Radarsatellit TanDEM-X erfolgreich gestartet.

Physiker erzeugen ein Bose-Einstein-Kondensat in der Schwerelosigkeit - ein Schritt hin zu extrem sensiblen Quantensensoren für die Gravitation.

Ein neues statistisches Modell erklärt, wie sich das Wasser-Welle-System aufbaut.

Materialforscher können komplexe organische Nanodrähte synthetisieren und leitend miteinander verbinden.

Kommunikation per Chemie: „Zündschnüre“ übertragen Informationen über Stunden.

50 Jahre Laser: Interview mit Herbert Welling.

Die Ausgangsleistung ultraflacher Flüssigkeits-Farbstofflaser kann deutlich erhöht werden.

Forscher kombinieren Kurzzeitspektroskopie mit Fluoreszenzmikroskopie - Methode soll zu besseren Nanostrukturen, organischen Solarzellen und lichtaktiven Proteinen führen.

Die Magnetisierung von schraubenförmig magnetisierten Materialien kann man verknoten, wie elektronenmikroskopische Aufnahmen zeigen.

Der ISI Journal Citation Report ist veröffentlicht und gibt wieder viel Stoff für Diskussionen.

Programmierbares DNA-Ventil setzt gezielt Wirkstoffe frei.

Das Weltraumteleskop CoRoT beobachtete sechs extrasolare Planeten und einen "Braunen Zwerg".

Mit Hilfe der Adaptiven Optik liefert das größte optische Einzelteleskop der Welt sogar schärfere Bilder als Hubble.

Der erste Start zur Internationalen Raumstation erfolgte 1998.

Forscher finden Ursache für die aktiven Zentren von Galaxien.

Neuer Mechanismus lässt metallische Gläser unter Zugbelastung plastisch verformbar werden.

Magnetismus und Supraleitung können gleichzeitig auf engstem Raum auftreten.

Die japanische Sonde "Hayabusa" verglühte wie geplant in der Nacht beim Eintreten in die Erdatmosphäre, zuvor wurde die Kapsel abgeworfen.

Mit mehr- schichtigen Nanostrukturen lässt sich Sonnenlicht in nicht- kristallinen Dünnschichtzellen aus Silizium effizienter nutzen.

Very Large Telescope der ESO fotografiert erstmals Bewegung eines Planeten bei einem anderen Stern - der Planet muss innerhalb von wenigen Millionen Jahren entstanden sein.

Aufträge bis in Höhe von 193.000 Euro können ohne förmliche Ausschreibungen an den wirtschaftlichsten Bieter vergeben werden.

Nach sieben Jahren im All wird die Sonde jetzt mit Bodenproben eines Asteroiden zurückerwartet.

Fußbälle sind schon lange keine "runden Leder" mehr, sondern Hightech pur.

Die präzise Kontrolle über atomare Quantengase eröffnet neue Perspektiven in der Molekülphysik.

Ein Programm der EU fördert großangelegte und innovative Forschungsprojekte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien.

Die naturwissenschaftlichen Erlebnistage ''Explore Science'' finden noch bis Sonntag in Mannheim statt.

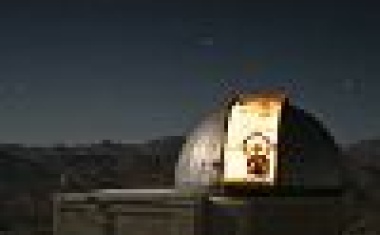

In La Silla (Chile) hat ein neues robotisch betriebenes Teleskop den Beobachtungsbetrieb aufgenommen. Das “TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope”.

Wissenschaftler der Universität Leipzig berichten von der schnellsten Trennung chemischer Substanzen in flüssiger Phase mit massenspektrometrischer Detektion.