Rollentausch beim Protonen-Einfang

Neues Verfahren zur Erforschung der Entstehung protonenreicher Kerne.

Neues Verfahren zur Erforschung der Entstehung protonenreicher Kerne.

3D-Inline-Inspektionssystem findet störende Grate im laufenden Produktionsprozess.

Modul aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen wandelt sichtbares Licht in elektrischen Strom um.

Neues Photoniklabor untersucht Einfluss von Licht auf Lebensmittel und Verpackungsmaterialien.

Experimente liefern neue Erkenntnisse zur Spin-Kaloritronik.

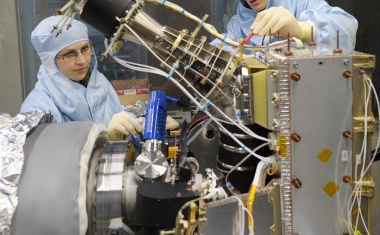

Das erfolgreich gestartete indische Weltraumobservatorium Astrosat soll in einem besonders breiten Wellenlängenbereich beobachten.

Transparente reflektierende Beschichtung erhöht Effizienz von Solarzellen.

Mit mehr als 53.000 Interessierten übertraf das Wissenschaftsfestival in Jena alle Erwartungen.

Rillen leiten Sonnenlicht um Kontakte herum.

Nachweis stützt die These, dass das Wasser auf der Erde nicht von Kometen stammt.

Polymerschicht lenkt Licht um Kontaktstellen und beseitigt so Abschattung.

Doppler-Formel kann die Temperatur von Sonnen-Protuberanzen nicht bestimmen.

Gute Speicherkapazitäten mit Elektrolyten aus Chinonen und Ferricyanid.

Elfjährige Suche mit 24 Pulsaren geht leer aus.

Randzustände mit ultrakalten Atomen sichtbar gemacht.

Simulationen liefern neue Erkenntnisse über „warme dichte Materie", die auch im Inneren von Sternen vorkommt.

Winziger Stab aus Gold wandert über mit DNA präparierte Oberfläche und lässt sich dabei Schritt für Schritt verfolgen.

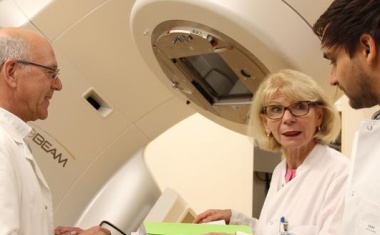

Neues Zeitmessverfahren bestimmt mittels Gammastrahlung die Eindringtiefe des Teilchenstrahls.

Kurzpuls-Infrarot-Laser spürt mit hoher Empfindlichkeit Moleküle auf und könnte sich für Krebs-Diagnostik eignen.

Hochaufgelöst Schadensverteilung in Gewebe untersucht und mit theoretischen Modellvorhersagen verglichen.

Evaneszente Schallwellen veraten neuem Apparat schnell die Form von Objekten.

Forscher aus Bochum kombinieren effektive Feldtheorie neuem Verfahren zur Fehleranalyse.

Daten lassen sich mit Licht permanent auf einem Chip speichern.

Neues Modellsystem aus Jülich fließt bis zum Glasübergang nach der Stokes-Einstein-Gleichung.

Thermische Tarnkappen können aktiv gesteuert die Ausbreitung von Wärme kontrollieren.

Thermische Tarnkappen können aktiv gesteuert die Ausbreitung von Wärme kontrollieren.

Neues Verfahren zur Überwachung der individuellen Strahlendosis in der Tumortherapie.

Die Magnet-Eigenschaften eines neuen Metamaterials ändern sich mit der Temperatur.

TH Mittelhessen forscht an gedruckten metallischen Serienbauteilen für die Auto- und Maschinenbauindustrie.

Moderne Wissenschaft als photorealistisches Online-Game – das Quantenlabor für jedermann.

Diesjähriger IgNobel-Preis für Physik geht an Forscher, welche die Blasenentleerung von Säugetieren untersucht haben.

Neues Strukturmodell könnte die ungewöhnliche Härte dieser amorphen Materialien erklären helfen.

Leiter des Laser Zentrums Nord, Claus Emmelmann, im Rennen um den Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation.

Im neuen Rätsel von Physik in unserer Zeit geht es um einen Allrounder, der zum Begründer der Statisitk wurde. Wir verlosen drei Buchpreise.

Nanoantennen lassen hügelige Oberflächen eben erscheinen.