Versteckte Löcher

Mechanische Tarnkappe leitet mechanische Kräfte um Fehlstellen herum.

Mechanische Tarnkappe leitet mechanische Kräfte um Fehlstellen herum.

Metallorganische Nano-Komplexe emittieren spezifisches Lumineszenz-Spektrum nach Anregung mit UV-Licht.

Corinna Kollath erhält Consolidator Grant zur Erforschung lichtinduzierter Phasenübergänge.

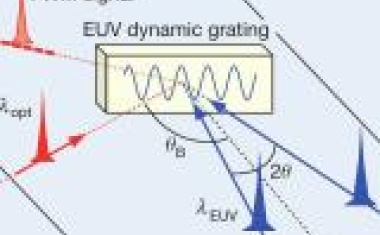

Freie-Elektronen-Laser erweitert Möglichkeiten der nichtlinearen Optik.

Freie-Elektronen-Laser erweitert Möglichkeiten der nichtlinearen Optik.

Keramische Umformwerkzeuge sollen Fertigungsprozesse optischer Komponenten optimieren.

ALMA-Beobachtungen zeigen große Menge an organischen Verbindungen in jungem Sternensystem.

Hoch magnetisierbare Legierungen sorgen für höhere Dichten in Speichermedien.

Massive Sterne können sich gegenseitig mit hoher Geschwindigkeit aus Sternhaufen schleudern.

Fraunhofer präsentiert anwendungsreife Ergebnisse auf der Hannover Messe.

Europa und China planen gemeinsame wissenschaftliche Weltraummission

Nachwuchsforschergruppe in Oldenburg erhält Förderung durch BMBF-Programm.

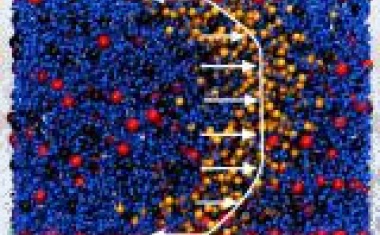

Neue Bindungsarten erweitern den Werkzeugkasten für DNA-Origami.

Kompaktes 3D-Messsystem liefert schnelle Bilder unter Wasser.

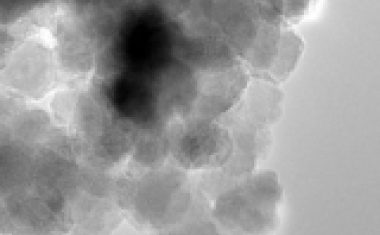

Magnetitnanopartikel dienen einigen Mikroben als wiederaufladbare Batterien.

Berliner Fachmesse „laser optics“ wird zur „micro photonics“, erstmals im November 2015.

Formgedächtnis-Kunststoff kann bereits bei Körpertemperatur beliebig oft die Form wechseln.

Neues Fertigungsverfahren für zweidimensionale Magnetsensoren.

Hong-Ou-Mandel-Effekt mit Heliumatomen statt mit Photonen beobachtet.

Rein passiv ohne jede Motorunterstützung kann eine mechanische Gehhilfe die Wadenmuskulatur unterstützen.

Starke Gravitationslinse erlaubt Rekonstruktion einer frühen Galaxie zur Hochzeit der Sternentstehung.

Ultrakurze Laserpulse stehen im Fokus des Forschungscampus „Femto Photonic Production“.

Zum Tode des SAP-Mitbegründers und Mäzens der Naturwissenschaften

Ultrakalte Rydberg-Atome lassen sich zu kristallinen Phasen strukturieren.

Intensives Laserlicht kann magnetische Dynamik zeitlich umkehren.

Bidirektionale Mikrodisplays ermöglichen Steuerung mit den Augen.

Fluidstrom in Kapillaren lässt sich durch elektrische Felder per Zeta-Potenzial beeinflussen.

Photonik-Chip legt Grundlage für Operationsverstärker für Quanteninformationen.

Photonik-Chip legt Grundlage für Operationsverstärker für Quanteninformationen.

Mikrometeoriten liefern große Mengen kohlenstoffhaltigen Staubs auf den sonnennächsten Planeten.

Unter hohem Druck können sich Wassermoleküle zu quadratischen Eiskristallen anordnen.

Änderungen der Viskosität behindern Materialfluss im unteren Erdmantel.

Expandierende Sauerstoff-Nanoplasmen zeigen autoionisierende Zustände.

Ausschreibung zum Kaiser-Friedrich-Forschungspreis noch offen bis Ende April.

Das hauchdünne Material kann als Elektrode die Güte von piezoelektrischen Resonatoren verbessern.