Einzigartiger Stern

Erster stellarer Röntgenpulsar mit außergewöhnlichen Eigenschaften entdeckt.

Erster stellarer Röntgenpulsar mit außergewöhnlichen Eigenschaften entdeckt.

Der Selbstassemblierungsprozess im Nano-Bereich lässt sich aufgrund unterschiedlicher Parameter gezielt beinflussen.

Beim Experiment EXO-200 kein einziger neutrinoloser doppelter Beta-Zerfall beobachtet.

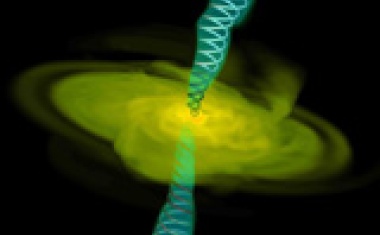

Magnetfelder können in der Umgebung dieser Massemonster der Schwerkraft ebenbürtig sein.

Stromfluss in Nanostrukturen mit Terahertz-Feldern lässt sich steuern.

Neuer Messplatz ermöglicht genaue Untersuchungen an neuartigen flächigen Lichtwellenleitern.

Erstmals Desorption von Sauerstoff auf einer Silberoberfläche mikroskopisch sichtbar gemacht.

Optikmaschine macht eine standardisierte Produktion von metergroßen und extrem präzisen Spiegelsegmenten für riesige Teleskope möglich.

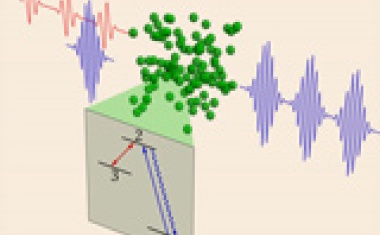

Optischer Frequenzkamm lässt sich auf einen ultrakurzen Röntgenlaserpuls aufprägen.

Kalibrierung astronomischer Beobachtungsdaten optimiert Datenreduktionspipeline.

Neues Verfahren ermöglicht Elektronenspektroskopie nun auch im Normalbetrieb.

Elektronen verhalten sich bei Anregung wie Wellen, die zwischen dem Polymer und dem Fulleren hin und her pendeln.

Stefan Hell erhält eine der weltweit höchsten Auszeichnungen für seine Entwicklungen, die zur Fluoreszenzmikroskopie mit Nanometerauflösung führten.

Auf dem Gebiet der Energiespeicherung tut sich eine Menge. Ständig werden weitere Innovationen eingesetzt, um bedeutende Herausforderungen zu meistern.

Magnetisches Moment des Protons mit extrem geringem Fehler bestimmt – nun kommt das Antiproton dran.

Start-up-Preis für optische Technologien geht an Class 5 Photonics.

Polarisierte Röntgenstrahlung macht molekulare Ordnung sichtbar.

Astronaut Alexander Gerst wird auf der ISS eine ganze Reihe unterschiedlicher Experimente zu betreuen haben.

Vor 50 Jahren starb der vielseitige ungarisch-amerikanische Physiker Leo Szilard.

Zusammenhang zwischen chemischer Zusammensetzung eines Sterns und dem Aufbau seiner Planeten nachgewiesen.

Wissenschaftsfestival „Highlights der Physik“ beginnt Ende September in Saarbrücken.

Ultraschnelle Laserpulse bilden Elektronenschwingungen in Argon-Ionen ab.

Greifswalder Plasmaforscher in Japan ausgezeichnet.

Neuartige Sensoren ermöglichen Drehwinkelmessung per Polarisation.

Dreifach verdrilltes Molekül könnte für molekulare und Optoelektronik von Interesse sein.

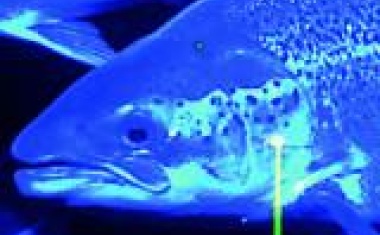

Chemikalien gespart: Laserstrahlen vernichten Parasiten in Lachs-Aufzuchtbecken.

Polarflugzeuge schließen Messreihe zu Aerosolen und Strahlung in arktischen Wolken ab.

EU-Projekt WIBRATE entwickelt Sensoren zur Messung von schädlichen Vibrationen.

Bislang unbekannte Phase könnte sich als Schlüssel zur Supraleitung in unkonventionellen Supraleitern erweisen.

Verfahren zum Laserstrukturieren und -fügen beschleunigen die Produktion organischer Elektronik.

Wissenschaftler aus Steinfurt und Canberra wollen Zukunftsmaterial erforschen und starten Doktorandenprogramm.

Experimente am Jülicher COSY-Beschleuniger zeigen kurzlebige Dibaryon-Resonanz aus sechs Quarks.

Das Distance and Independent Studies Center (DISC) der TU Kaiserslautern bietet das nebenberufliche sechssemestrige Fernstudium „Medizinische Physik“ mit dem Abschluss „Master of Science“ an.

Neues Röntgenverfahren ermöglicht hochaufgelöste Mammografien zur Brustkrebserkennung.

Nach erfolgreicher Begutachtung ist „Die ersten zehn Millionen Jahre des Sonnensystems“ in die letzte Förderperiode gegangen.