Rotes Licht für Infektionen

Deutsche und australische Wissenschaftler entwickeln gemeinsam an der Universität Siegen optische Biosensoren für Bakterien.

Deutsche und australische Wissenschaftler entwickeln gemeinsam an der Universität Siegen optische Biosensoren für Bakterien.

Deutsche und australische Wissenschaftler entwickeln gemeinsam optische Biosensoren für Bakterien

Verbundprojekt AquaPAK: Neue optische Sensoren für Gewässerschutz übertreffen Erwartungen im Praxiseinsatz.

Erdrotation beeinflusst über Resonanzeffekt Energieverteilung der Elektronen im Van-Allen-Gürtel.

Mit Hilfe multidimensionaler Spektroskopie können Forscher einzelne Zwischenschritte bei photochemischen Reaktionen verfolgen.

Komplexe Computermodelle können die farbenprächtigen Lichtreflexionen verschiedener Federn simulieren.

Kombination verschiedener Analysemethoden liefert dreidimensionales Bild der inneren Strukturen des Werkstoffs.

Förderprojekt CIGSfab nach dreijähriger Laufzeit erfolgreich beendet.

„Physik konkret“: DPG warnt vor der Auffassung, der Klimawandel sei zum Stillstand gekommen.

Antarktischem Mikrowellenteleskop gelingt erstmals Nachweis von Effekten, die von primordialen Gravitationswellen herrühren.

Die Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) der TU München feiert 10 Jahre erfolgreichen Betrieb.

Auf der Fachmesse Laser Optics in Berlin stellt das Ferdinand-Braun-Institut seine Neuheiten vor.

Auf der Fachmesse Laser Optics in Berlin stellt das Ferdinand-Braun-Institut seine Neuheiten vor.

Neue Computersimulationen ermöglichen sehr viel bessere Vorhersagen der Eigenschaften von Halbleitern.

Doppelt angeregte Helium-Zustände erlauben dank „Phasenschieber“-Methode die Vermessung zeitabhängiger Amplituden und Phaseninformation.

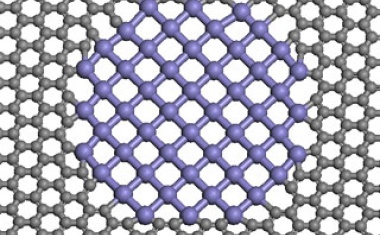

Erstmals stabile, freistehende Membranen aus einer Lage Metallatomen hergestellt.

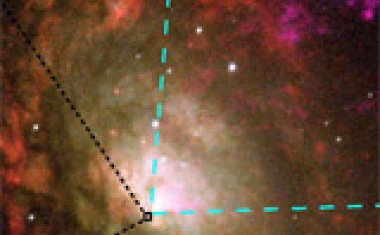

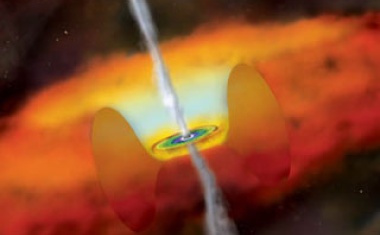

Höchstauflösende Infrarot-Studie des Zentralbereichs einer nahe gelegenen aktiven Galaxie.

VDE stellte „Taktiles Internet“ auf der Cebit vor – Roboter, Maschinen oder Autos in Echtzeit steuern.

Eine regenbogenartige Lichterscheinung auf der Wolkendecke der Venus hilft, die Bestandteile der ätzenden Wolken zu identifizieren.

Am DESY simulieren Forscher mit Röntgenlaser tiefe Atmosphärenschichten von Gasplaneten.

Optische Datenkommunikation mit NASA-Sonde erfolgreich erprobt.

78. Jahrestagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Berlin. Bundesumweltministerin Hendricks hält Rede beim Festakt am 19. März.

Innsbrucker Forscher weisen chaotisches Verhalten in neutralem Erbium-Quantengas nach.

Neues Werkzeugsystem mit vielfacher Strahlteilung und Multi-Beam-Scanner auf Hannover Messe erstmals vorgestellt.

Beim Durchqueren der Erde oszillieren Neutrinos anders als im leeren Raum.

Untersuchung eines Diamanten bestätigt hohen Wassergehalt der Grenzschicht im Erdmantel.

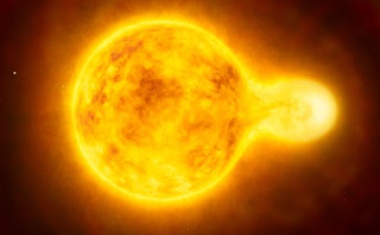

VLT erspäht größten gelben Hyperriesen – Beobachtungen enthüllen exotisches Doppelsternsystem.

Lichtblick in der Optoelektronik: Diode aus 2D-Material ermöglicht optimierte Solarzellen und LEDs.

Beobachtungskampagne mit hoher Zeitauflösung bestätigen erstmals theoretische Vorhersagen.

Neuartige Molekül-Ionenfalle ermöglicht Rotationstemperatur nach Maß.

Vielseitige Niedertemperaturplasmaanlage für Forschung und Dienstleistung.

Der NASA-Haushaltsplan sieht drastisch reduzierte Mittel für das fliegende amerikanisch-deutsche Infrarotobservatorium vor.

Verbundprojekt von KMUs aus ganz Europa, industriellen Großunternehmen und sechs Laser-Forschungsinstituten für mehr Innovationssicherheit.

Fünf Wochen nach dem Aufwachen von Rosetta zeigt auch ihr Ziel schon deutliche Aktivitäten.