Stark: Sisyphus-Kühlung polarer Moleküle

Neue Methode für das Frosten polarer Moleküle birgt das Potential, sie nahe dem absoluten Temperaturnullpunkt zu untersuchen.

Neue Methode für das Frosten polarer Moleküle birgt das Potential, sie nahe dem absoluten Temperaturnullpunkt zu untersuchen.

Zufriedene Absolventen gratulieren – Studiengang erhält Honorarprofessur zum Geburtstag.

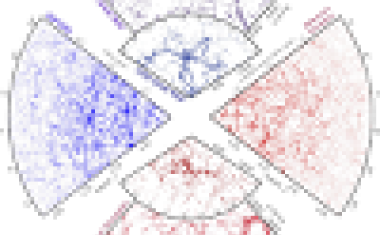

Einzelne Elektronenspins wurden mit der Frequenz oder der Polarisation von Lichtquanten in einen verschränkten Zustand gebracht.

Mögliche Erklärung für exzentrische Trabanten: Gravitative Einflüsse können die Orientierung der protoplanetaren Scheibe auf den Kopf stellen.

Determined binding energy of the molecule to the magnetic shape memory alloy with density functional theory-based computer simulations.

„Visolas do“ liefert Spektralfarben auf Knopfdruck. Fast so einfach wie ein Klavier, das Töne erzeugt.

Planetarischer Einzelgänger könnte helfen zu erklären, wie Sterne und ihre Trabanten entstehen.

Physiker simulieren erstmals Auswirkungen thermischer Fluktuationen.

Mehrschichtige Nanopartikel ohne giftige Schwermetalle senden selbstständig Infrarotlicht aus.

Röntgenlaser FLASH dient als eine Art Hochgeschwindigkeitskamera für die ultraschnelle Explosion von Jodmolekülen.

Nur durch Wärme angetriebene Laser könnten einen völlig neuen Weg zur Kühlung von Mikrochips eröffnen.

Bei der neuartigen Datenbrille mit OLED-Mikrodisplay kann der Nutzer mit den Augen durch die Seiten blättern.

Der Wissenschaftsrat kritisiert die Praxis der Notenvergabe an den deutschen Hochschulen. Das betrifft auch das Fach Physik.

In wenigen Jahren ließen sich am CERN millionenfach kürzere Lichtblitze vermessen als heute möglich.

In kohärentem Röntgenstrahl kodierte Information in einem Edelstahlplättchen zu speichern ergäbe den dichtesten Datenspeicher überhaupt.

Eigentlich unmöglich: 36 Elektronen mit einem einigen Röntgenblitz aus Xenon-Atom geschossen!

Die Energie aus der stochastischen Bewegung einzelner Wasserstoffmoleküle kann eine „mechanische Maschine“ antreiben.

Mit dem Forschungscampus „Digital Photonic Production“ steht in Aachen ein neues Instrument der Zusammenarbeit zur Verfügung.

Die europäischen Gewinnerteams aus Zürich, Marburg und Wien stellten ihre Forschung während der VISION-Messe vor.

Im historischen Rätsel der neuen Ausgabe von Physik in unserer Zeit wird dieses Mal ein Physiker mit Radarkenntnissen gesucht. Verlost werden drei Buchpreise.

Ein ungewöhnliches Paar alternder Sterne sorgt für die auffällige Struktur eines planetarischen Nebels.

Mithilfe eines Computeralgorithmus lassen sich detailgetreue Bilder von Objekten aufnehmen, die hinter einer opaken, stark streuenden Schicht verborgen sind.

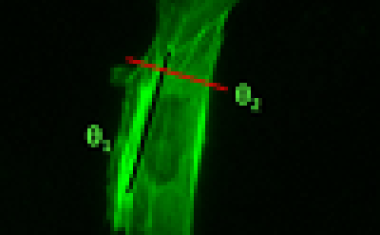

Mit einem Lichtmodulator können Forscher die Orientierung einzelner Farbstoffmoleküle bestimmen und so deren Position mit sehr hoher Genauigkeit messen.

Mit einem Lichtmodulator können Forscher die Orientierung einzelner Farbstoffmoleküle bestimmen und so deren Position mit sehr hoher Genauigkeit messen.

Forscher wollen eine zweite Erde mit möglicherweise ähnlichen Bedingungen wie bei uns und „idealen Voraussetzungen“ für das Entstehen von Leben entdeckt haben.

Die Gründung des „Future Standards Forum” ist ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft der Bildverarbeitungsstandards.

Ursachen der oszillierenden Polwanderungen, die mehrmals im Laufe der Erdgeschichte auftraten, genauer untersucht.

Gelber Hyperriese macht rasante und dramatische Entwicklungsphase durch.

In den letzten vierzig Jahren entstand das Standard-Modell der kosmischen Evolution. Ein Review-Artikel in den Annalen der Physik fasst die Entwicklung zusammen.

Mit supraleitenden Schaltkreisen haben Forscher Mikrowellenphotonen erzeugt, die paarweise verschränkt und zugleich räumlich getrennt waren.

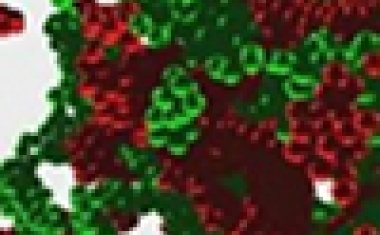

Ein neues Verfahren in der Fluoreszenzmikroskopie kann brownsche von gerichteter Bewegung unterscheiden.

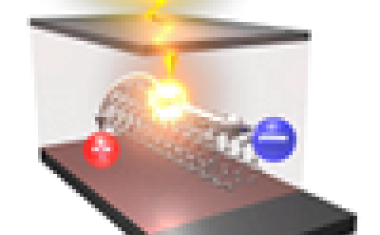

Im europäischen Verbundprojekt POCAONTAS sollen aus Kohlenstoff-Nanoröhren neue Materialien für die Photovoltaik entwickelt werden.

Forscher können nach Belieben die Transparenz, elektrischen Eigenschaften oder Festigkeit eines Gelgemischs verändern.

Mit „LinScan“ ausgestattete 3D-Kameras oder miniaturisierte Laserprojektoren ermöglichen scharf sehende Roboteraugen und kompakte Handyprojektoren mit hoher Bildqualität.

Forscher der TU Wien beschreiben eine Möglichkeit, extrem intensive Vortexstrahlen zu erzeugen.