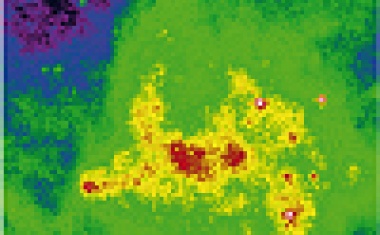

Die Grenzen der Klimamodelle

Metastudie zeigt: Die Klimamodellierung hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, man muss sich aber auch ihrer Grenzen bewusst sein.

Metastudie zeigt: Die Klimamodellierung hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, man muss sich aber auch ihrer Grenzen bewusst sein.

Derzeit ist für die Analyse auf Hautkrebs eine Biopsie nötig. Ein Forscherteam hat gezeigt, dass mit der „optischen Kohärenztomografie“ der Eingriff bald Geschichte sein könnte.

Das Fraunhofer IPMS präsentiert ein Kommunikationsmodul, das Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3 Gigabit pro Sekunde drahtlos übertragen kann.

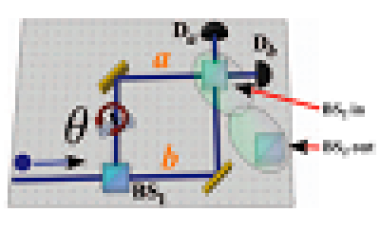

Ein Forscherteam um Anton Zeilinger konnte die Verschränkung der bisher größten Quantenzahlen erzeugen und vermessen.

Wissenschaftler erzeugen mit Laserstrahlen Quantenmaterie mit neuartigen kristallähnlichen Eigenschaften.

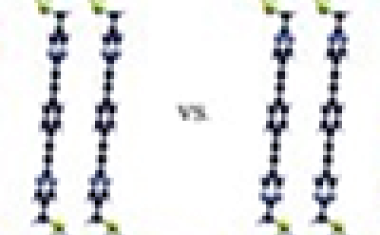

Messungen an Graphen-Nanobändern liefern Hinweise, wie sich molekulare Leiter optimieren lassen.

Physik in unserer Zeit beteiligt sich an der Initiative Wissenschaft in die Schulen!

Im Licht von entfernten Gammastrahlen-Quellen haben Forschern erstmals Spuren der Extragalaktischen Hintergrundstrahlung nachgewiesen.

Photonen zeigen einen fließenden Übergang zwischen Wellen- und Teilchenverhalten.

Erstmals haben Forscher die Atomstruktur von amorphem Siliziumdioxid analysiert.

Erbgutstränge steuern Selbstorganisation von Nanoteilchen für Werkstoffe – Farbe, Leitfähigkeit oder chemische Eigenschaften prinzipiell kontrollierbar.

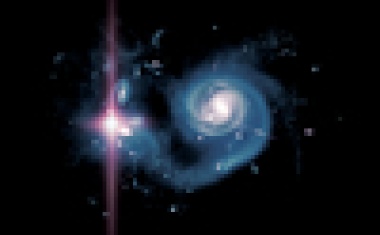

Explosion zweier Riesensterne bei hoher Rotverschiebung nachgewiesen.

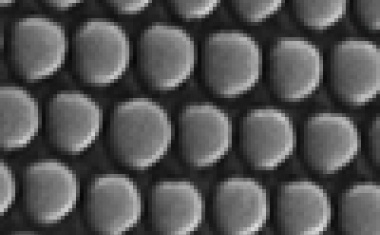

Durch eine nanostrukturierte Linsenoberfläche wird Licht besonders gut abgestrahlt.

BMBF-Verbundprojekt iPLASE demonstriert Pikosekunden-Lasersystem auf Basis eines verstärkten Mikrochiplasers.

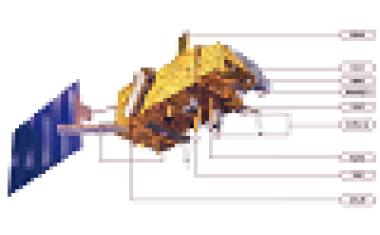

Das Infrarot-Interferometer zur Sondierung der Atmosphäre an Bord des Metop-B-Satelliten hat sein erstes kalibriertes Infrarotspektrum vermessen.

Max-Planck-Forscher nutzen „Hollywood“-Technik für 3D-Karte der Dunkelwolke B68, die Geburtsort eines Sterns niedriger Masse werden könnte.

Am Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum HIT ist die über 600 Tonnen schwere Gantry in Betrieb gegangen, die einmalige Möglichkeiten zur Tumorbehandlung bietet.

Ergebnis aus BMBF-Verbundprojekt MOLAS: Osram Opto Semiconductors bringt direkt emittierende grüne Laserdioden auf den Markt.

Forscher des Leibniz-Instituts für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (IFW) und der TU Chemnitz haben die ersten druckbaren Sensoren entwickelt, die auf dem Riesenmagnetowiderstand beruhen.

Zwei Sorten von Elektronenlöchern tragen zum Stromtransport in Eisenoxid bei.

Physiker der TU Graz untersuchen in dünnen Schichten die Wechselwirkung organischer Moleküle.

Supermassereiches Schwarzes Loch erzeugt Plasmablase – mit Radioteleskop erstmals in hoher Qualität vermessen.

Physiker entwickeln neue Plasmamethode zur Erzeugung von intensiveren Attosekundenpulsen.

Forscher präsentieren winzige Linsen aus Nanoteilchen und DNA.

Neues Verfahren bringt vertikal emittierende Leuchtdioden auf flexible Unterlagen.

Bakterielles photosynthetisches Reaktionszentrum erntet mehr Licht dank maßgeschneiderter organischer Antenne.

Eine internationale Tagung in Heidelberg zum Verhältnis von Theologie und Naturwissenschaften wird live im Internet übertragen.

Sonderheft der physica status solidi-Rapid Research Letters präsentiert aktuellste Erkenntnisse zu Eigenschaften und Anwendungen dieser Materialklasse.

Sonnenflecken, Sonnenstürme und heiße Korona: Sie alle gehorchen den unsichtbaren Kräften.

Mit einer ausgefeilten Analysemethode entdecken Astrophysiker einen Millisekundenpulsar, der zahlreiche Rekorde bricht.

Gedruckte Strukturen aus thermoelektrischen und metallischen Werkstoffen lassen sich als thermoelektrische Generatoren nutzen.

Weiterentwicklung von Diamantstempelzellen ermöglicht mehr als sechs Millionen Atmosphären.

Bessel-Strahlen erweitern die Möglichkeiten von optischen Pinzetten und Förderbändern.

Überschüssige kosmische Wärmestrahlung könnte von Sternen stammen, die Galaxienkollisionen in den Halo schleuderten.

Über Elektronentransport können Mikroorganismen im Meeresboden giftigen Schwefelwasserstoff abbauen.