Neue Impact Factors bekannt gegeben

Thomson ISI haben ihren jährlichen Bericht über die Impact Factors veröffentlicht, Wiley-Journals verzeichnen Steigerungen.

Thomson ISI haben ihren jährlichen Bericht über die Impact Factors veröffentlicht, Wiley-Journals verzeichnen Steigerungen.

Laserlicht bringt in neuartigem Halbleitersystem ein Lambda-System zum Vorschein, wie es sonst nur in der Atomphysik bekannt ist.

Die neue Ausgabe des Magazins COMSOL NEWS enthält über 25 Anwenderberichte von Unternehmen und Forschungseinrichtungen wie dem Toyota Research Institute, SIEMENS Corporate Technology, der Yale University und vielen weiteren.

Wohl nicht einmal die Hälfte der gebundenen Atomkerne bei erforschten Ordnungszahlen sind bekannt.

Auszeichnung für Laserschweißregelung in Echtzeit: bessere Schweißverbindungen bei geringerem Energieeinsatz.

Chinas erste Raumstation hat vor allem bewiesen: sie funktioniert! Der bemannte Zubringer Shenzhou-9 ist nun auf dem Rückweg zur Erde.

Astronomen lösen Rätsel um den lange bekannten Exoplaneten Tau-Bootis-b.

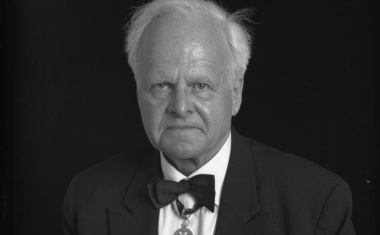

Heute wäre Carl Friedrich von Weizsäcker 100 Jahre alt geworden. Seine Erkenntnisse zur Kernphysik haben bis heute Bestand.

Transportieren die Wirbel Energie von der Sonnenoberfläche in die Korona?

Röntgenlaser bieten Möglichkeit zur Überwachung von Aerosolen.

Elektronenmikroskop wandelt Phasendifferenzen der Elektronenwellen in Intensitäten und macht die Verschiebungen einzelner Atome sowie ihre elektrischen Felder sichtbar.

Adlershofer Physiker entwickeln kostengünstige photoschaltbare Transistoren.

Straßenfest vom 18. bis 22. September 2012 über die „Rätsel der Materie“ macht die Innenstadt zum öffentlichen Labor.

Energiespeicher auf Lithium-Ionen-Basis sind derzeit das Nonplusultra, doch eine neuentwickelte Nanostruktur aus Lithium-Titan ist ihnen überlegen.

Algebra, Analysis, Geometrie, Logik und eine gute Prise Physik boten die wissenschaftlichen Erlebnistage in Mannheim.

Neue Freiheitsgrade bei der optischen Datenübertragung durch Drehimpuls-Multiplexen.

Anomale Abscheidung von Kupfer verbessert Hightech-Beschichtungsprozesse in der Mikrochip-Produktion.

Jenoptik präsentiert mikrooptische Homogenisierer aus CaF2 aus einem weiterentwickelten Herstellungsverfahren.

Shefex-II erfolgreich geflogen – Atmosphären-Wiedereintrittstest bahnt Weg für künftige Raumgleiter.

Vielversprechender Nachwuchswissenschaftler auf dem Feld der Niedertemperatur-Plasmaphysik ausgezeichnet.

70 Jahre danach erinnert die Universität Leipzig mit einer öffentlichen Sonntagsvorlesung am 24. Juni an die Uranmaschinen-Versuche von damals.

Löst Graphen bald Silizium als Basis für außerordentlich kleine und schnelle Transistoren ab?

Berliner Kompetenzzentrum für Photovoltaik startet Vollbetrieb auf kleinen Modulen.

Tayler-Instabilität erstmals im Labor nachgewiesen, Ergebnisse fließen in Entwicklung von Flüssigmetallbatterien ein.

KP200 von Infineon Technologies wird in einem neuen Auto-Sicherheitssystem von Continental verbaut.

Beobachtung des Auger-Effekts mit FLASH verbessert die Qualität von Freie-Elektronen Lasern.

Optoelektronische Bauteile auf Basis von Graphen machen IT-Systeme langfristig kleiner und leistungsfähiger.

Der ESA-Satellit soll Ende des Jahrzehnts starten, um die rätselhafte Dunkle Materie und Dunkle Energie zu untersuchen.

Ersten Experimenten zufolge hat Zinn-100 von allen Atomkernen den „schnellsten“ Beta-Zerfall.

Analysen des Shackleton-Kraters zeigen nur sehr geringe Spuren von gefrorenem Wasser.

Kilometergroße Antennenanlage könnte Informationen über diese frühe Phase der kosmischen Entwicklung liefern.

Karl Leo, Direktor des Instituts für Angewandte Photophysik der TU Dresden und Leiter des Fraunhofer COMEDD, auf der Jahrestagung der DVG ausgezeichnet.

Betrachtet man die Erde als thermodynamisches System, so zeigt sich die zentrale Bedeutung des Lebens auf unserem Planeten.

Bisher unentdeckte Elementarteilchen könnten sich um schwarze Löcher anlagern und sich dadurch zu erkennen geben.

„Cold-atom scanning probe microscopy“ kann Kraftfeld einer Kohlenstoff-Nanoröhre vermessen.