Gold-Nanoantennen als Sensor für einzelne Proteine

Neue optische Methode zur Beobachtung von Protein-Molekülen mit Nanopartikeln aus Gold.

Neue optische Methode zur Beobachtung von Protein-Molekülen mit Nanopartikeln aus Gold.

Forscher erklären mit Infrarotspektroskopie und Computersimulationen Funktion des Proteins Kanalrhodopsin.

Durch Laseraufschweißen können Fraunhofer-Forscher 90 Prozent Gold einsparen, ohne dass ihre Schalter Zuverlässigkeit einbüßen.

Innsbrucker Physiker bemängeln eine Schieflage der österreichischen Forschungsförderung.

IBM-Wissenschaftler schaffen Erweiterung der wissenschaftlichen und technologischen Fähigkeiten von Rastersondenmikroskopen.

Eine Erfindung der TU Wien weist Chemikalien auf große Distanz nach – selbst wenn sie im Inneren von Behältern verborgen sind.

Eine Erfindung der TU Wien weist Chemikalien auf große Distanz nach – selbst wenn sie im Inneren von Behältern verborgen sind.

Hermits Rechenleistung liegt im Petaflop-Bereich und dient Forschung, Entwicklung und Industrie.

Neues optisches Primärverfahren für die klinische Chemie bei internationaler Vergleichsmessung erfolgreich getestet.

Multiferroischer Tunnelkontakt ermöglicht Speichermedien mit höherer Datendichte.

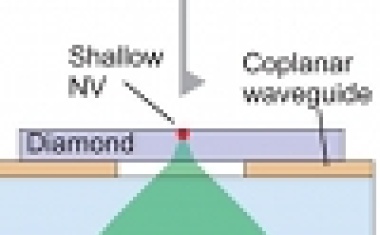

Der Physiker Prof. Dr. Jörg Wrachtrup erhält heute den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2012.

Physiker der Universität Jena entwickeln kompakte Strahlungsquelle für Röntgenpulse.

Einzelner Spin mit der magnetischen Spitze eines Rasterkraftmikroskops gekoppelt.

Innsbrucker Ionenphysiker packen bei Weltraumtemperaturen Heliumatome auf die Fußballmoleküle.

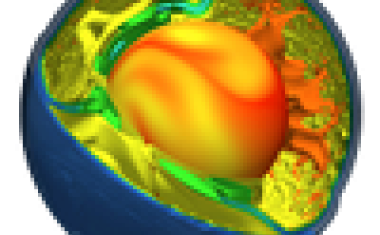

Wissenschaftler haben erstmals geschafft, realitätsnah zu simulieren, wie sich eine ozeanische Krustenplatte unter eine angrenzende Krustenplatte schiebt.

Das Swiss Space Center startete am 15. Februar mit dem Projekt Cleanspace One eine Satellitenaufräumaktion gegen Weltraumschrott.

DLR fördert das Projekt "Enex - Enceladus-Explorer" zu Studien des Wassers auf dem Saturnmond Enceladus.

Die Emission stammt vermutlich aus einem Sternsystem ähnlich den Röntgendoppelsternen in unserer Galaxis, wo ein schwarzes Loch, das mindestens 13 Mal massereicher als unsere Sonne ist, große Mengen an Materie an sich zieht.

Neue Erkenntnisse zu den überlichtschnellen Neutrinos beim Opera-Experiment deuten auf mögliche Fehlerquellen hin.

Eisen-Chalkogenide zeigen bei 13 Gigapascal eine höhere Sprungtemperatur als bei Atmosphärendruck.

Das „Handbook of Biophotonics, Bd. 2“ erklärt ausgehend von medizinischen Problemen die verschiedenen optischen Technologien, die zur Lösung in Frage kommen.

Hochrangige Vertreter aus Wissenschaft und Politik haben heute im Forschungszentrum Jülich das Photovoltaik-Technikum eröffnet.

Die DFG fördert damit die Erforschung von Computersimulationen physikalischer Prozesse zur Materialbearbeitung mit Laserstrahlen.

Neuer Sensor ermöglicht hochempfindliche und hochfrequente, nichtelektrische Dehnungsmessung kombiniert mit schneller Montage.

Unabhängiges Prüflabor bestätigt dem Bauteil von HZB und ISFH einen Wert von 20,2 Prozent.

Mikrostrukturierte Oberflächen sollen durch internationale Kooperation in Serie gehen.

Die euopäischen Mitglieder der Mars500-Crew waren zu Gast in Darmstadt.

Drastisch reduzierter Energieverbrauch von Computern durch Nutzung von Skyrmionen.

Ein Industrieroboter als Künstler: Interessierte Besucher können ihre Gesichtszüge von dem metallenen Maler zeichnen lassen – Bildverarbeitung macht's möglich!

Ein Industrieroboter als Künstler: Was zunächst widersprüchlich erscheint, zeigen Forscher vom 6. bis 10. März 2012 auf der Cebit in Hannover. Interessierte Besucher können ihre Gesichtszüge von dem metallenen Maler zeichnen lassen.

Wissenschaftler haben mit optischen Gittern erstmals das dynamische Verhalten korrelierter einzelner Atome in Festkörpern simuliert.

Wissenschaftler haben mit optischen Gittern erstmals das dynamische Verhalten korrelierter einzelner Atome in Festkörpern simuliert.

Die Kohlenstoffkonfiguration besitzt eine Eigenschaft, die wir Menschen auch gern hätten: Seine Falten bilden sich vollständig wieder zurück.

Von der Manufaktur zur Serienfertigung – BMBF startet Initiative zur Förderung photonischer Werkzeuge und Verfahren.

Vierteilchendynamik der Transfer-Ionisation in Ion-Helium-Kollisionen beobachtet.