Chemisches Element 112 heißt ''Copernicium''

Der Namensvorschlag des GSI für das schwerste chemische Element ist angenommen.

Der Namensvorschlag des GSI für das schwerste chemische Element ist angenommen.

Belgien bereitet ein Großprojekt zur Transmutation von radioaktivem Abfall vor.

Die relativistische Zeitdehnung im Schwerfeld der Erde wurde mit einem Atominterferometer 10000 Mal genauer als bisher gemessen.

Die Herstellung von NMOS-Transistoren auf Germanium-Basis mit einem technologisch interessanten Integrationsgrad scheint möglich.

Dramatisches Aufleuchten verrät Innenleben von Jet.

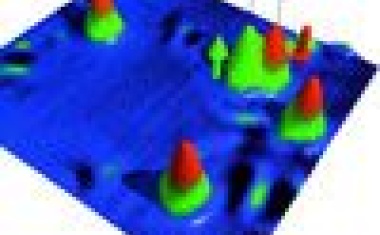

Eine Kombination aus statistischer Physik und Simulationen mit rastertunnelmikroskopischen Aufnahmen soll die molekulare Selbstorganisation optimieren.

Die Internationale Raumstation ISS ist nach der Installation der Aussichtskuppel zu 90 Prozent komplett.

Erstmals schützt ein supraleitender Strombegrenzer die Eigenversorgung in einem Kraftwerk.

Ein Beispiel für die Batik-färbetechnik, moderne Kunst von Wolkenformationen oder doch etwas ganz anderes?

Erstmals konnten auch drei japanisch-deutsche Forschergruppen bewilligt werden.

Das Interferenzmuster, das Elektronen einer Nanostruktur erzeugen, hängt von ihrer Spinorientierung ab.

Forschern gelingt Trennung von verschränkten Elektronen durch den Einsatz von Kohlenstoff-Nanoröhren.

Wissenschaftler erklären, weshalb in jungen Galaxien besonders viele Sterne entstanden sind.

Zwei Forschergruppen haben ultrakalte Atome und Moleküle auf kontrollierte Weise chemisch reagieren lassen und dabei interessante Quanteneffekte beobachtet.

Installation des "Tranquility"-Moduls begonnen.

Eine leuchtende Alge, ein Staubpartikel unter dem Mikroskop oder doch etwas ganz anderes?

Neues Mess- verfahren soll die Suche nach der Insel der Stabilität erleichtern.

Entdeckung des Sterns aus dem Sternbild Eridanus könnte zum tieferen Verständnis der Sternentwicklung kühler Zwergsterne - wie der Sonne - beitragen.

In der Scheibe um einen jungen Stern orten Forscher erstmals große Mengen von Wasser.

Chemiker entwickeln neue photokatalytische Elektrode für die saubere Wasserstoffproduktion aus Wasser.

Erstes voll funktionsfähiges Mikroskop für die Holografie von Nanostrukturen vorgestellt.

Physiker entwickeln ein Experiment, um die Zufallsbewegung von Quantenteilchen zu untersuchen.

"Racetrack-Speicher" ermöglichen die Produktion extrem schneller und stossfester Datenspeicher.

Unternehmen der internationalen Beleuchtungsindustrie gründen Konsortium um Schnittstellen-Standardisierung von LED-Lichtmodulen voranzubringen.

Nahfeldmikroskop liefert höchstaufgelöste optische Bilder eines organischen Halbleiters.

Europäische Weltraumbehörde will exklusiv mit Thales Alenia Space verhandeln - Astrium ist aus dem Rennen.

Eine neue Methode ermöglicht Untersuchungen der Atmosphäre von Exoplaneten mit bodengebundenen Teleskopen, deren Spiegeldurchmesser bis hinunter zu einigen Metern reicht.

Elektrische Ladung der Unterlage entscheidet über Gefrierpunkt von stark unterkühltem Wasser.

Europäische Südsternwarte veröffentlicht beeindruckende Aufnahme einer riesigen Sternen-Kinderstube.

Durch quantenmechanische Abstimmung in den Antennenmolekülen der Alge wird die Photosynthese effizienter.

Am 9. Februar beginnt die NASA-Mission "Solar Dynamics Observatory", die in den kommenden Jahren präzise Vorhersagen der Sonnenaktivität ermöglichen soll.

Austauschreaktion in Quantengas erstmals direkt beobachtet.

Wie Leitungselektronen zwischen atomaren Bits vermitteln.