Präszisionswaage für die Milchstraße

Sternenströme sind wie ein Kondensstreifen am Himmel.

Sternenströme sind wie ein Kondensstreifen am Himmel.

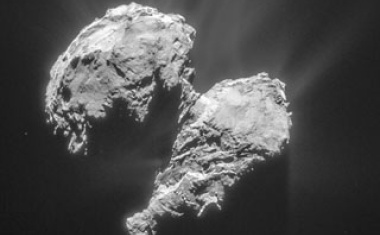

Erwachen eines neuen Jets auf der Schattenseite des Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko.

Aachener Workshop beleuchtet Chancen und Herausforderungen für die Präzisionsfertigung.

Aufnahme bestätigt Resonanzen in den Umlaufzeiten der Exoplaneten des Sterns HR8799.

Prozesse in den Meeren führen zur Entstehung kontinentaler Kruste.

Auf ihrer Klausurtagung in Göttingen haben die Spitzen der Großen Koalition u. a. beschlossen, vier Milliarden Euro für die Fortsetzung der Exzellenzinitiative zur Verfügung zu stellen.

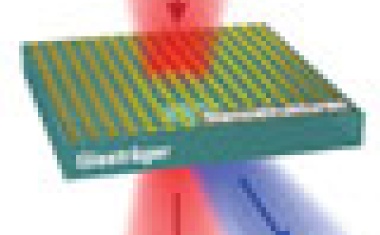

Platzsparende Lichtquelle in Halbleitermaterial für ultradünne opto-elektronische Bauelemente.

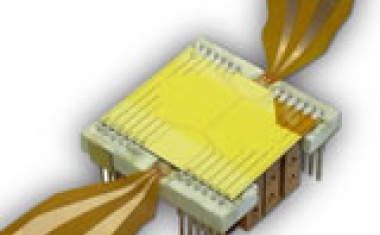

Galliumnitrid-Schalter als Basis für energiesparende, kompakte und leichte Leistungskonverter.

Neue Diagnostik gestattet Einblicke in Plasma-Wand-Wechselwirkungen.

Untersuchung von Mondgestein erlaubt Rückschlüsse auf ursprüngliche Zusammensetzung der Erdkruste.

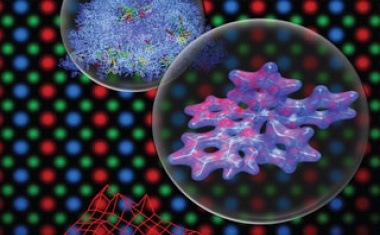

Kombination von Nano-Photonik mit ultrakalten Atomen ermöglicht Simulation von Quanten-Vielteilchensystemen.

Sternentstehung in elliptischen Galaxien kommt zuerst im Zentrum zum Erliegen.

Mit der Android-App Video Analysis lassen sich Bewegungen in Videos nach physikalischen Aspekten analysieren.

ALMA bringt starkes Magnetfeld in der Nähe eines supermassereichen schwarzen Lochs zum Vorschein.

Elektrostatischer Ultravakuum-Speicherring erlaubt Bestimmung der Lebensdauer anionischer Anregungszustände.

Neuer Mechanismus in der Laser-Plasma-Beschleunigung für Schwerionen nutzt Coulomb-Explosion.

Physiker der Universität zu Köln erzielen Fortschritte in der organischen Elektronik.

Physiker der Universität zu Köln erzielen Fortschritte in der organischen Elektronik.

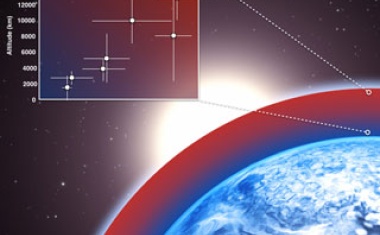

VLT so gut wie Hubble – neue Perspektiven bei der Erforschung der Gashüllen von Exoplaneten.

Neuer Tieftemperaturrekord, erreicht durch Materiewellenbündelung.

Neues Konzept könnte den Wirkungsgrad der drahtlosen Energieübertragung deutlich erhöhen.

Laserstrukturierung soll Pulverlage auf dem Werkstück deutlich verbessern.

Möglicherweise beobachtet, wie die dominierende Masse im Universum außer über Gravitation mit sich selbst wechselwirkt.

European-XFEL-Wissenschaftler blicken mit dem Röntgenlaser Flash tief ins Atom.

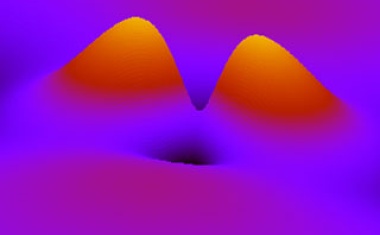

Neuentwickeltes nichtlineares Material ermöglicht kleinere und effizientere Bauelemente.

67P-Magnetfelddaten zweier an der TU Braunschweig entwickelter Messinstrumente für die Rosetta-Mission präsentiert.

Organic Electronics Saxony mit Gemeinschaftsstand zur organischen Elektronik auf der Hannover Messe.

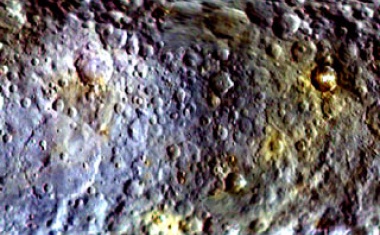

Kleiner Kunstgriff macht den dunklen Zwergplaneten „bunt“.

Neuer experimenteller Zugang verschafft besseres Verständnis von Metall-Halbleiter-Grenzflächen.

Simulationspaket für die Berechnung der Eigenschaften organischer Leuchtdioden kommt ausschließlich mit chemischer Zusammensetzung aus.

Wolke aus Quantenteilchen kann mehrere Temperaturen gleichzeitig haben – Experiment liefert Einblicke in Verhalten großer Quantensysteme.

Gemessenes Alter einer Gruppe roter Riesensterne widerspricht Standardmodellen der galaktischen Entwicklung.

Cäsium-dotierte Glasfaser bremst Licht praktisch bis zum Stillstand herunter.

Studenten-Teamwettbewerb DOPPLERS findet vom 10. bis 12. April in Göttingen statt.

Messungen am ersten Ionisationspotenzial von Lawrencium liefern erstaunlich niedrige Werte.