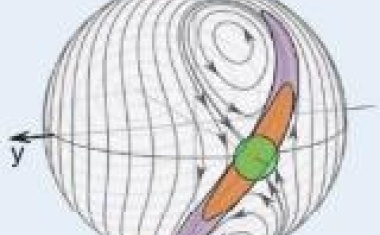

Chaos und Dynamik

Drei Mathematiker und erstmals eine Mathematikerin erhalten die Fields-Medaille 2014. Ein Teil der ausgezeichneten Forschungsergebnisse ist auch für die Physik relevant

Drei Mathematiker und erstmals eine Mathematikerin erhalten die Fields-Medaille 2014. Ein Teil der ausgezeichneten Forschungsergebnisse ist auch für die Physik relevant

Verkettete Porphyrin-Moleküle könnten für viele elektronische oder optische Anwendungen interessant sein.

Schnell rotierender Asteroid zeigt: Gravitation allein kann locker gepackte Himmelskörper nicht zusammenhalten.

Atomar dünne Grenzfläche in einer van der Waals-Heterostruktur wirkt als Diode.

Erzeugung von Z-Boson-Paaren am Large Hadron Collider in unerreichter Genauigkeit berechnet.

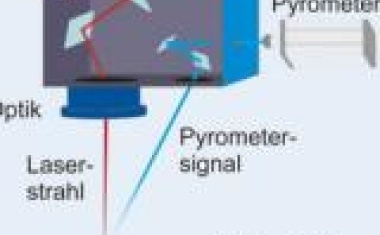

Doppelter Scannerkopf ermöglicht bessere Prozesskontrolle bei Bearbeitung von CFK.

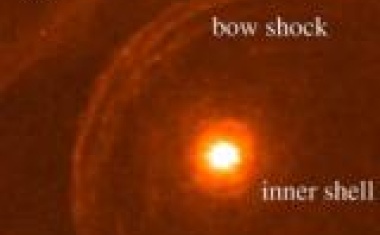

Materiehülle um Beteigeuze wird beim Sternentod vermutlich für doppeltes Feuerwerk sorgen.

DPG koordiniert „Internationales Jahr des Lichts 2015“ in Deutschland.

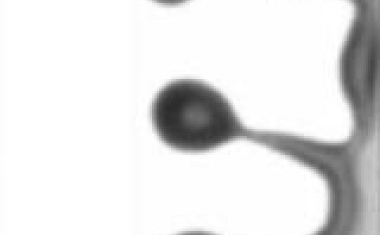

Dünne Polymerfilme zeigen komplexe dynamische Eigenschaften.

Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte lädt vom 12. bis 15. September nach Mainz.

Unabhängige Beobachtungen bestätigen Planetenstatus von Kepler-91b, der dank neuer Verfahren gefunden wurde.

Kamal Asadi mit Sofja Kovalevskaja-Preis gewürdigt.

Neuartige Irisblende benötigt keine mechanischen Komponenten.

TU München wird Teilnehmer am EU-Flaggschiffprogramm „Graphen“.

Forscher aus Wien und Tokio schlagen neue Quantencomputer-Architektur vor.

Am Sonntag beginnt die 24. International Conference on Raman Spectroscopy.

Radioaktive Datierung verbessert Rekonstruktion der Vorgeschichte unseres Sonnensystems.

Magnetkräfte passen sich nach neuem Modell elektrischen Anregungen durch Licht extrem schnell an.

Flackerne Lampen können nerven. Hochgeschwindigkeits-Videos zeigen: dahinter steckt viel Physik.

Nicht nur Quarks, sondern wohl vor allem Gluonen tragen zum Spin der Protonen bei.

Studiengang „Energie und Materialphysik“ an der TU Clausthal startet im Wintersemester.

Faserförmige Perowskit-Solarzellen zeigen hohe Flexibilität für Einsatz in Textilien.

Vorgängerstern auf alten Hubble-Aufnahmen entdeckt – Astronomen vermuten Detonation einer Heliumschicht auf einem Weißen Zwerg.

Neue Methode beendet Problem der Strukturvielfalt und bedeutet wichtigen Schritt hin zu Nanoröhrchen mit Wunscheigenschaften.

Halbleiterstrukturen aus wenigen Atomlagen eignen sich als ultradünne Solarzellen.

Familienunternehmen weiht neues Forschungs- und Versuchszentrum ein.

Die Internationale Konferenz der Physikstudenten findet Mitte August am Neckar statt.

Neue Theorie erlaubt besseren Vergleich experimenteller und theoretischer Daten bei der Kraftspektroskopie.

Thomson ISI haben ihren jährlichen Bericht veröffentlicht, Wiley-Physikjournals verzeichnen Steigerungen.

Nanopartikel aus Gold verbinden sich selbstständig zu Clustern.

Auf Churymov-Gerasimenko ist es im Schnitt etwas zu warm für eine vollständige Eisschicht.

Wie Neutronenstreuung belegt, spielen Dotierungseffekte bei Hochtemperatur-Supraleitern keine Rolle für Entstehung nematischer Phasen.

Mit Hilfe der Fisher-Information lassen sich auch große atomare Systeme quantenmetrologisch auswerten.

Gammastrahlen deuten darauf hin, dass sich manche Sternexplosionen auch von außen zünden lassen.

Auch schwer abbaubare chemische Verbindungen sollen beseitigt werden.