Laserlicht aus Halbleiter-Nanodrähten

Nanodrahtlaser könnten mit Siliziumchips, Lichtwellenleitern und sogar lebenden Zellen arbeiten.

Nanodrahtlaser könnten mit Siliziumchips, Lichtwellenleitern und sogar lebenden Zellen arbeiten.

AccelVisu ermöglicht es, mit einem iPhone oder iPod touch Richtung und Betrag einer beschleunigten Bewegung sichtbar zu machen.

Sie sind 200.000 Kilometer groß und treiben die Rotation am Sonnenäquator an.

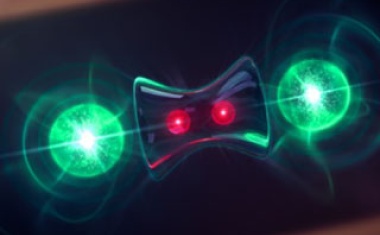

Polarisation von Laserphotonen wurde mit verschränkten LED-Photonen teleportiert.

Im Projekt UltraLowPow entwickeln Wissenschaftler erste stromsparende Anwendungen mit Tunnel-Feldeffekttransistoren.

Der Zukunftspreis 2013 geht an das Forscherteam von Bosch, Trumpf und der Friedrich-Schiller-Universität Jena für ihre Arbeit an ultrakurzen Pulsen.

Ein Team der Uni Jena, der Robert Bosch GmbH und der TRUMPF Laser GmbH + Co. KG erhält den Deutschen Zukunftspreis für die Entwicklung von Ultrakurzpulslasern für die industrielle Massenfertigung

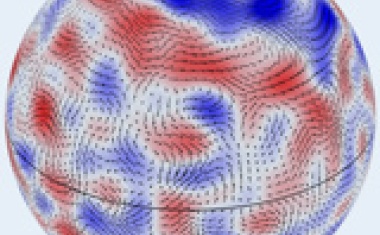

Strömungen in Europas verborgenem Ozean modellieren die Eisdecke, die den Mond umschließt.

Mit neuem Mehrschicht-Konzept bleiben Wunschfarben unter Sonnenlicht erhalten.

Mit neuem Mehrschicht-Konzept bleiben Wunschfarben unter Sonnenlicht erhalten.

In Computersimulationen zeigen langkettige Moleküle sowohl zähflüssige als auch elastische Eigenschaften.

Europäische Südsternwarte erhält Spende der Klaus-Tschira-Stiftung für die Öffentlichkeitsarbeit an ihrem Hauptsitz Garching.

Neues Ortungsgerät bestimmt Stärke, Frequenz und Richtung elektromagnetischer Angriffe.

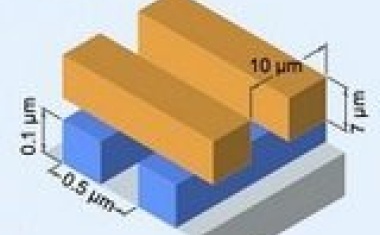

BMBF fordert die integrierte Mikrophotonik.

Von Kasseler Physikern aufgestellte Kriterien erleichtern die Entwicklung des Quantencomputers.

Halb-Heusler-Verbindungen sind jetzt auf dem Weg zur Industriereife.

Überraschungsfund hilft bei der Untersuchung galaktischer Magnetfelder.

Arbeiten zur Lösung des „DLS-Puzzles“ gewürdigt.

Auf der Laser 2013 präsentierter Prototyp beweist Alltagstauglichkeit in der Produktion.

Der Mars kann täglich große Mengen Kohlendioxid umwälzen.

Kooperation im Bereich der angewandten Plasmaphysik stärkt Region Mittelhessen.

Protonenverteilung eines einzelnen Moleküls lässt sich mit nur einem Atom kontrollieren.

ESA entscheidet Wissenschaftsthemen für nächste Großmissionen: Röntgen- und Gravitationswellenastronomie.

Neue Fluoreszenz-Methode erlaubt ermöglicht dreidimensionale Abbildung von Proteinen mit nur einer Messung.

Neue Laserfaser und materialsparendes Verfahren holen Sieg beim Heraeus Innovationspreis 2013.

Im neuen Rätsel von Physik in unserer Zeit geht es um viele Zufälle und nobelpreiswürdige Forschung – ohne Nobelpreisehren. Wir verlosen drei wertvolle Buchpreise.

Neues Bildsyntheseverfahren arbeitet bei extrem schwacher Beleuchtung.

Kombination von Massenspektrometrie und Coulomb-Expansion erlaubt direkte Abbildung chiraler Moleküle.

Lasergetriebener Kielfeld-Compton-Aufbau erlaubt sehr kompakte Synchrotron-Röntgenstrahlungsquellen.

Erstmals dienen Zerfallsprozesse zur Erzeugung quantenmechanisch verschränkter Zustände atomarer Systeme.

Neue Beschreibung für das Auftreten des Fraktionellen Quanten-Hall-Effekts in Gittersystemen.

Sind ultraleuchtkräftige Röntgenquellen doch keine schwarzen Löcher mittlerer Masse?

Neuer Materialeffekt koppelt erstmals Elektrizität und Magnetismus.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat einen neuen Sonderforschungsbereich bewilligt.

Rillen reduzieren Verweilzeit von Flüssigkeiten auf suprahydrophoben Oberflächen.