50 Jahre pss

physica status solidi blickt mit einer Sonderausgabe auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr 2011 zurück!

physica status solidi blickt mit einer Sonderausgabe auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr 2011 zurück!

Forschern aus Mainz und Darmstadt gelang im Dezember erstmals die Bergung von Aerosolproben polarer Stratosphärenwolken.

Forscher haben aus DNA und Silber-Nanopartikeln einen Informationsspeicher hergestellt, der sich unter UV-Licht beschreiben lässt.

Weltweit erste Vorhersage der Umwälzbewegung in einem Ozean: Die Strömungen im Atlantik werden sich in den kommenden vier Jahren nicht auffällig ändern.

Neues Analyse-Werkzeug für dynamische Prozesse könnte zu besseren Solarzellen und Sensoren führen.

Nur ein Atom hoch und vier Atome breit – trotzdem befolgen die winzigen Leiterbahnen das Ohmsche Gesetz.

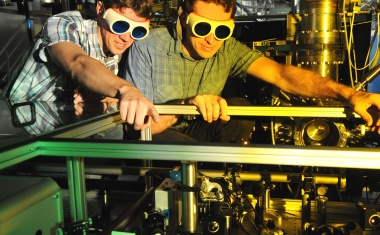

Mithilfe ultrakurzer Lichtimpulse lassen sich Elektronen in Molekülen und Nanostrukturen auf Zeitskalen von Attosekunden steuern und beobachten.

Protonen und Neutronen „wackeln“ in einem seltsamen Tanz, wenn sie mit Gamma-Strahlung angeregt werden.

Chemiker der Universität Jena entwickeln neuartige Glaskeramiken für die Zahnmedizin.

Vor hundert Jahren präsentierte Alfred Wegener seine Theorie der Kontinentalverschiebung.

Physiker der Freien Universität Berlin um Michael Giersig und polnische Institute kooperieren in der Forschung an Nanomaterialien.

Forscher haben mit einem Rastertunnelmikroskop die Wanderung von Wasserstoffatomen entlang einer Molekülkette direkt beobachtet.

Neue Metall-Legierung sorgt für Gewichtsersparnis bei Hochtemperatur-Brennstoffzellen.

Ein subharmonischer Graphen-Feldeffekttransistor mischt Mikrowellen und stellt neuartige elektronische Bauelemente in Aussicht.

In einer Laserfalle haben Forscher Rydberg-Atome mit einer Effizienz von 90 Prozent gefangen – Fortschritte für Quantencomputer und Terahertz Imaging möglich.

Forscher erklären Schreibprozess eines Füllers mit Kapillarkräften und Viskosität. Experimente mit „Minimal-Stiften“ bestätigen ihre Theorie.

Die American Chemical Society macht in einem Video Champagner zur Wissenschaft.

Wissenschaftlern ist es gelungen, stabile zweidimensionale Netzwerke aus Boronsäure-Molekülen herzustellen.

Ein Millimeterwellensensor durchleuchtet optisch nicht transparente Stoffe und arbeitet anders als Röntgenscanner nicht mit gesundheitsschädlichen Strahlen.

Konfokale Laserendomikroskopie sorgt an der Klinik der LMU für intraoperative Diagnostik.

Theoretische Überlegungen stützen die Zweifel an Neutrinos, die schneller sind als Einstein erlaubt.

Karbonschicht erklärt, wie sich ein Huftgelenkersatz aus Metall verhält.

Neue theoretische Betrachtungen lassen erwarten, dass Kupferoxid ungewöhnliche nichtlineare optische Eigenschaften aufweist, die sich technisch verwerten lassen.

Röntgenstrahlung gewährt Einblick in Teilung früher Einzeller – sie wurden zu Sporen, nicht zu Embryonen.

Vergleich von Verfahren zur Beschichtung von Bahnenware

Bose-Einstein-Kondensate bleiben trotz starker Störung im niedrigsten Energiezustand.

Sonnenwind soll dem inneren Dynamoprozess Merkurs entgegenwirken und so dessen Magnetfeld schwächen.

Eine dünne Schicht streng geordneter Moleküle ist erforderlich, um kleinste Halbleiterpartikel so auf einer Goldunterlage zu verankern, dass ein elektrochemischer Sensor entsteht.

Der Physiker Joachim Ulrich wird neuer Präsident der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Robert Eckardt, Student der Universität Jena, hat einen Weg aufgezeigt, Satellitenbilder von störenden Wolken zu befreien.

Forscher rücken dem absoluten Nullpunkt näher – neue Kühltechnik für Entwicklung von Supraleitern und Quantencomputern.

Neuer Magnetsensor mit Anwendungspotenzial für die Medizin und Mikroelektronik.

Forscher haben zwei Exoplaneten gefunden, die ihren Stern ungewöhnlich nah umkreisen.

Am Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF wird seit Dezember an der Entwicklung neuartiger skalierbarer Faserkoppler gearbeitet – zum Beispiel für die Materialbearbeitung und die Medizintechnik.

Erster druckbarer thermoelektrischer Generator aus organischen Materialien für den flexiblen Einsatz in tragbarer Elektronik und Messtechnik.