Molekularer Oktopus zeigt Interferenz

Quanteninterferenz von Molekülen mit 430 Atomen beobachtet.

Quanteninterferenz von Molekülen mit 430 Atomen beobachtet.

Neues Beschichtungsverfahren verspricht günstige, robuste und gut leitende transparente Elektroden.

Die Materiestrahlen des jungen Sterns HH34 IRS sind symmetrisch, aber zeitlich gegeneinander verschoben.

Konzept der Yagi-Uda-Richtantenne aus der Nachrichtentechnik auf optische Wellenlängen übertragen.

(a) Materialprüfung (b) Röntgeninterferometrie (c) Radarmessungen

Mit einem wenige Nanometer feinen Kontakt lassen sich hohe fotovoltaische Spannungen und Stromdichten abgreifen.

Beschleunigerkonzept für die Anwendung von Teilchenstrahlen in der Medizin unter der Lupe.

Ist der Abstand zwischen Emitter und Spiegel sehr klein, kann nicht zwischen Photon und Spiegelbild unterschieden werden.

Pilotanlage testet solare Direktverdampfung von Wasser und Wärmespeicherung im Kraftwerksbetrieb.

Antennen und Goldleiter fokussieren Licht auf ein Hundertfünfzigstel seiner Wellenlänge.

In Computersimulationen lassen sich Wellen so maßschneidern, dass sie sich entlang einer gewünschten Bahn fortbewegen.

Ein europäisches Weltraumüberwachungssystem soll künftig vor Gefahren durch Weltraumschrott im Orbit schützen.

Ein biophysikalischer Ansatz ermöglicht die gezielte Manipulation der Ausbreitungsrichtung von Licht auf Molekülebene.

Die Ringe der Planeten Saturn und Jupiter bewahren über Jahrzehnte hinweg die Spuren von Zusammenstößen mit kleineren Himmelskörpern.

In einer Ionenfalle konnten erstmals bis zu 14 Quantenbits miteinander verschränkt werden.

Mit einer neuen Beobachtungsmethode könnte bald der direkte Nachweis Schwarzer Löcher gelingen.

Ein Ferrimagnet wird nach Anregung durch einen Femtosekunden-Laserpuls vorübergehend ferromagnetisch.

Mit einer neuen Beobachtungsmethode könnte bald der direkte Nachweis Schwarzer Löcher gelingen.

Der Beitrag der durch Flugverkehr verursachten Eiswolken auf das Klima konnte erstmals bestimmt werden und übertrifft sogar die Folgen des CO2-Ausstoßes der Triebwerke.

(a) Fluoreszenzmarkierungen (b) Quantenpunkte (c) glühender Wasserstoff

Seit zwei Jahren misst der Satellit GOCE die Gravitation der Erde - darauf basierend wurde in München jetzt das bisher präziseste Modell des Schwerefeldes vorgestellt.

Mit einem Magnetfeld und einer ultradünnen Halbleiterschicht kann die Polarisation von Lichtwellen gezielt kontrolliert werden.

Die Brownsche Bewegung von Mikropartikeln im Wasser wurde jetzt mit Nanosekunden- und Pikometer-Auflösung beobachtet.

Kernphysiker liefern Astronomen neue Informationen über die Nukleosynthese in Röntgenstrahlungsausbrüchen.

Laut der Royal Society liegt China mittlerweile weltweit auf dem zweiten Platz nach der Anzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen, hinter den USA.

Physik Journal - Zehn Jahre „Physik sozio-ökonomischer Systeme“ in der DPG

Mit Nanoröhrchen auf einem Chip lassen sich selbst kleinste Spuren von Erbsubstanz schell und zuverlässig nachweisen.

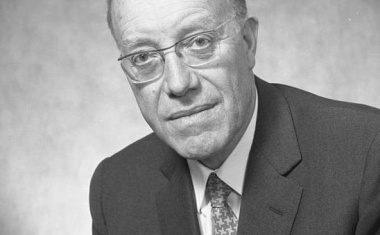

Am 28. März 2011 wäre der Kernphysiker Heinz Maier-Leibnitz 100 Jahre alt geworden.

Berechnungen zeigen die quantitativen Zusammenhänge von Lichtfrequenz, Effizienz und Größe von Quantenpunkten bei der Erzeugung mehrerer Exzitonen durch ein einzelnes Photon.

Durch Quantenpunkte erzeugte Photonen, die sich im Experiment auf vier Prozent der Lichtgeschwindigkeit abbremsen ließen, könnten die Grundlage für Quantenspeicher bilden.

Der schottische Physiker James Clerk Maxwell veröffentlichte 1861 seine Theorie des Elektromagnetismus, die schließlich in seinen vier berühmten Gleichungen münden sollte.

Entdeckung öffnet Tür zu einem besseren Verständnis der Strahlungs- mechanismen stellarer Schwarzer Löcher in Doppelstern-Systemen.

Der schottische Physiker James Clerk Maxwell veröffentlichte 1861 seine Theorie des Elektromagnetismus, die schließlich in seinen vier berühmten Gleichungen münden sollte.

Ein Schritt hin zur Herstellung großer Mengen Graphen.

Präzisere Quantenmessung mit wechselwirkenden Photonen.