Weltgrößtes Neutrino-Teleskop fertiggestellt

Das IceCube-Observatorium am Südpol soll Neutrinos aus weit entfernten Galaxien nachweisen.

Das IceCube-Observatorium am Südpol soll Neutrinos aus weit entfernten Galaxien nachweisen.

Astronomen beobachten seltenes Molekül innerhalb einer Geburtswolke von Sternen.

Kopplung zwischen magnetischen Wirbeln und sehr schwachem Strom könnte erheblich schnellere und effizientere Datenspeicherung ermöglichen.

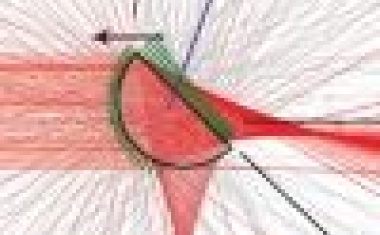

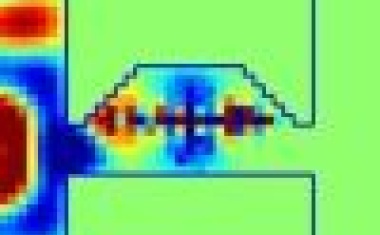

Gewebekulturen menschlicher Tumoren ermöglichen Erforschung der Ionenbestrahlung unter realen Bedingungen.

Gewebekulturen menschlicher Tumoren ermöglichen Erforschung der Ionenbestrahlung unter realen Bedingungen.

Kerne von Phosphoratomen können sich digitale Daten fast zwei Minuten lang merken – Supraleiter als Spin-Filter.

Ein von Textilien bekanntes Merkmal, die Falten, wurde bei zweidimensionalen Kristallen auf gekrümmten Flächen identifiziert.

Mit Laserpulsen ionisierte Xenonatome liefern Elektronen für ihre holografischen Bilder selbst.

Das Licht optisch dunkler Ausbrüche wird vom Staub verschluckt.

Mit dem Elektronenmikroskop lässt sich feststellen, wie viele Bindungen die einzelnen Kohlenstoffatome am Rand einer Graphenschicht eingehen.

Neue Schichtstruktur ermöglicht die Erzeugung von 1,8 THz-Strahlung auch bei höheren Temperaturen.

Durch Ionenimplantation kann der elektrische Widerstand von Plastikfilmen eingestellt werden.

Eine präzise Methode um Nanopartikel auf Oberflächen zu positionieren bietet der Lichtdruck.

In einem dynamischen Kristall kann die zeitumgekehrte Version eines Signals erzeugt werden.

Das Programm JHelioviewer macht Bilder der Sonne zugänglich.

Die Erzeugung kurzer, hochintensiver Laserpulse soll den Weg zu Experimenten in bisher unzugänglichen Bereichen der Physik ebnen.

In Freiburg werden Meteroiteneinschläge im Labor nachgestellt.

Geschwindigkeit des Sonnwinds 17,4 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt auf null gefallen.

Interview mit Gérard Mourou, Projektkoordinator der Extreme Light Infrastructure (ELI).

Mittels Electrospinning lassen sich neuartige Gerüste für die Gewebezüchtung herstellen.

Magnetische Wechselwirkungen bewirken Bildung von Cooper-Paaren und ermöglichen unkonventionelle Supraleitung.

Die Beobachtung der Blitzfrequenz lässt Rückschlüsse auf die Höhe der Wolke zu.

Chemische Ionisation kann auch mehrfach hintereinander auftreten.

Zwei deutsche Graphen-Experten beleuchten die Hintergründe des diesjährigen Physik-Nobelpreises, der heute in Stockholm feierlich verliehen wird.

Dip-Pen-Nanolithographie mit poröser Spitze erzeugt Nanomuster aus Viren.

Eine winzige Tragfläche, die in einem Lichtstrahl gleitet, haben Forscher in den USA getestet.

Die Planeten des Sterns HR 8799 dürften gar nicht existieren – und die Atmosphäre des Planeten WASP-12b widerspricht theoretischen Modellen.

Metamaterialien in Tunnelwänden ermöglichen das Verstecken des Durchgangs.

Triebwerksausfall verhinderte Eindringen in die Umlaufbahn der Venus.

Aktuelle Daten der Bundesagentur für Arbeit zeigen positiven Trend.

Wieviel Kohlenstoff in der Tiefsee gespeichert wird, hängt von der Sinkgeschwindigkeit organischen Materials ab, auf dem Mikroorganismen Kohlendioxid produzieren.

Die junge DPG (jDPG) und die Zusammenkunft der Physikfachschaften (ZaPF) stellen die Bachelor- und Master-Studiengänge in einer Umfrage auf den Prüfstand.

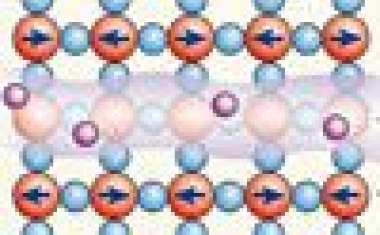

Die theoretische Vorhersage der Existenz von Cooper-Paaren mit parallelen Spins konnte erstmals bestätigt werden.

Die Effizienz der Lichtabsorption bei künstlichen Lichtantennen ist von der Morphologie der Nanoteilchen abhängig.

Wie die Ladungsstreifen und der Pseudogap bei den dotierten Cupraten zusammenhängen, haben jetzt Forscher in Princeton untersucht.