Drei Farben: Grün

Ein elektrisch leitfähiges Polymer in grün komplettiert die drei Grundfarben. Gibt es bald Kunststoff-Displays?

Ein elektrisch leitfähiges Polymer in grün komplettiert die drei Grundfarben. Gibt es bald Kunststoff-Displays?

Astronomen entdecken mit dem Planetoiden Sedna das bislang fernste Objekt im Sonnensystem.

Die Unis in Nordrhein-Westfalen erleichtern den Zugang zu naturwissenschaftlichen Fächern durch Vorkusrse.

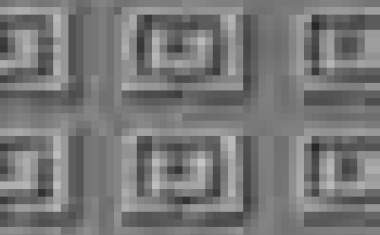

Die Ausrichtung der Kristallachsen spielt bei der Leistungsfähigkeit organischer Transistoren eine wichtige Rolle.

Magnetfeld-Sensoren sollen Flughäfen sicherer machen. Dazu wurde ein neues EU-Projekt gestartet.

Ein optischer Biochip misst gleichzeitig die Konzentrationen mehrerer bestimmter Proteine und DNA-Stücke.

Göttinger Forscher haben eine Geschwindigkeitsbeschränkung in komplexen neuronalen Netzwerken entdeckt.

Das Hubble-Foto vom «Licht-Echo» eines fernen Sternenausbruchs erinnert an Van Goghs «Sternennacht».

Für die Entwicklung neuer Medikamente ist es wichtig, zelluläre Prozesse sichtbar zu machen.

Mikrostrukturierte Kupfermodule reagieren auf einfallende Terahertz-Wellen mit einer messbaren Magnetisierung.

Mathematiker haben entschlüsselt, welche Rolle die Kristallsymmetrie bei Phasenübergängen spielt.

Ein neues Verfahren bringt Atome schneller auf tiefe Temperaturen als herkömmliche Methoden.

Schwungmassenspeicher sind umweltgerechter und langlebiger als Blei-Säure-Batterien.

Verehrt und wenig verstanden: Am 14. März 2004 wäre Albert Einstein 125 Jahre alt geworden.

Jürgen Renn, Direktor am MPI für Wissenschaftsgeschichte, zu Albert Einstein.

Philips hat ein Linsensystem mit variablem Fokus entwickelt, in dem sich kein Teil mechanisch bewegt.

Tagung zum 125. Geburtstag von Albert Einstein in Ulm.

Die ersten großen Bauteile für das Fusionsexperiment Wendelstein 7-X sind in Greifswald angekommen.

Bringt man Platin-Nanopartikel auf einen Zeolith-Träger auf und erhitzt diesen, „graben“ sich die Partikel ein und erzeugen Poren.

Europas Raumsonde «Rosetta» startete im dritten Anlauf und wurde erfolgreich ins All geschickt.

Ferromagnete ändern ihre Magnetisierung in kleinen Sprüngen. Dabei wurden sie jetzt „gefilmt“.

Ein französisch-schweizerisches Team hat eine Galaxie nachgewiesen, die weiter entfernt ist als alle anderen.

Pulverlacke sind umweltfreundlich und sparsam im Verbrauch. Neue Sprühsysteme versprechen bessere Ergebnisse.

Das Studium wird wieder beliebter. Es gibt aber große Unterschiede zwischen den Bundesländern.

Vor 50 Jahren - am 1. März 1954 - fand der erste Test einer einsatzfähigen H-Bombe statt.

Der asiatische Markt soll der Wachstumsmotor für die deutsche Luftfahrtindustrie werden.

Strom aus erneuerbaren Energiequellen ist nach wie vor zu teuer. Solarthermische Kraftwerke und Foliensolarzellen aus Silizium könnten hier Besserung versprechen.

Ein neues Messverfahren ermöglicht erstmals, schnellste Vorgänge in der Elektronenhülle von Atomen zu beobachten.

Nach neuen Analysen von Quasarspektren war die frühe Phase der Galaxienentstehung komplexer als bislang vermutet.

Im Osten marschieren die Frühlingssternbilder auf, allen voran der Löwe mit dem hellen Regulus.

Weltweit erstmals ist es gelungen, Informationen mit Terahertz-Strahlen drahtlos zu übermitteln.

Eine neue Entspiegelung für solare Parabolrinnenanlagen wird derzeit in Kalifornien getestet.

Gold-Nanoröhrchen eignen sich zur Untersuchung katalytischer Reaktionen an Gas-Flüssig-Grenzflächen.

Forscher der Firma Infineon stellten erstmals Leistungs-Transistoren aus winzigen Kohlenstoff-Nanaoröhrchen her.

Neue DFG-Forschergruppe untersucht Strahlungseffekte von Mineralstaub in der Atmosphäre.